中小企業とDX

「デジタルを会社の武器に」 AIを活用し業務アプリ内製化【岡田研磨株式会社(石川県津幡町)】

2025年 7月 31日

ここ数年、AIの技術は劇的な進化を遂げている。2022年に生成AI「チャットGPT」が登場し、さまざまな分野で活用されるようになった。有能なアシスタントとして仕事をこなしてきた生成AIは、人の代わりに自ら物事を判断して自律的な作業をこなす「AIエージェント」へと変貌している。石川県津幡町で建設機械などの部品を製造する岡田研磨株式会社はAIエージェントを活用し、システムを内製化するなど一歩先を見据えたDXに取り組んでいる。

AIと対話を重ね業務アプリを構築

「これまで数千万円かけて作ったシステムでもAIを使えば簡単に構築できる時代になった。プログラミング言語を知らなくても自然言語でのAIとの対話を通じて自分の設計通りのシステムを構築できる。AIを使いこなせる企業とできない企業で、これから大変大きな差が出てくると思う」。専務取締役の岡田雄太氏はAI活用の重要性をこう力説した。岡田氏は現在、社内で導入している業務アプリのリニューアルにあたってAIを活用。完成したアプリを近く本格導入する予定だ。

業務用アプリを一から構築するとなると、プログラミング用の特殊な『言語』を理解する必要がある。プログラミングの技術を持たない岡田氏は、AIにはすべて日本語で指示を出している。「こういうシステムを作りたい」「こう処理してほしい」。その言葉をAIが理解し、プログラム用の言語に“翻訳”し、プログラムを作り上げる。何度もAIと対話を重ねながら微調整し、機能をブラッシュアップして完成にこぎ着けた。

「現在作っているのは、2000万~3000万円級のシステムになるが、ここまでのシステムにするまで300時間はかかった。AIスキルを磨くために通算してAIと約2年間、1000時間は対話を重ねたと思う。AIとコミュニケーションをとる中で、自分自身のスキルもアップしている。AIがトレーナーや先生のような感じになっており、まったく知らないこともすぐに吸収できるようになった」と岡田氏は笑顔を見せた。

生産から管理部門までDXを一気に推進

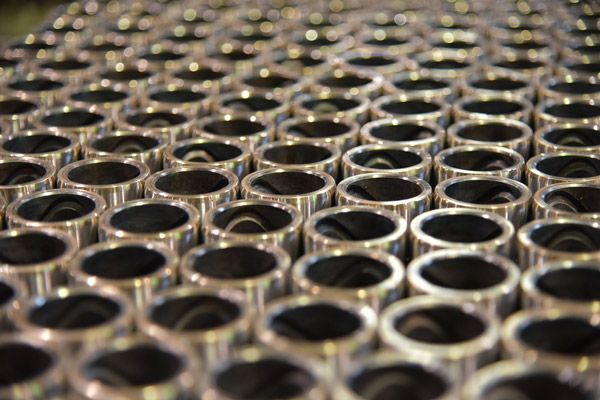

岡田研磨は、1974年に建設機械をはじめとする産業機械の部品を研磨加工する事業を始めた。旋盤加工も手掛け、ショベルカーのアームなど関節部分に使われる「ブッシュ」や「クッションベアリング」といった「丸もの」部品の製造を得意としている。拠点としている津幡工場に加え、2014年には石川県かほく市に高松工場を新設。約200台の工作機械を駆使し、多品種・量産品から少量品まで多角的に生産する。「誠意と熱意」を社是とし、「納期は絶対守る」という考えを徹底。「当社の強みは量産技術。これほどの数・種類の部品を扱い、高い品質と納期を提供できる会社はほかにはない」と岡田氏は胸を張った。

岡田氏は2020年に岡田研磨に入社すると、社内の先頭に立ってDXを推進。現場社員全員へのタブレット端末の導入を皮切りにすべての工作機械の稼働状況を把握するためのシステムを導入したほか、さまざまな業務アプリを内製し、社内を改革した。現在は約20種類のアプリが稼働。業務の効率化が一気に進み、ペーパーレス化によってA4用紙換算で月5600枚もの紙を削減した。会社全体での労働時間の削減は月330時間にものぼっている。

もともとは東京出身で、大手IT会社に勤務していた岡田氏。岡田健一社長の娘と2017年に結婚し、後継者として岡田研磨に入った。大手IT会社では営業を担当し、スーパーなどを相手にDXをサポートする機器やサービスを提供。システムエンジニアのようなプログラミング技術はないものの、企業がDXに取り組む重要性を深く理解していた。

「現場を楽にする」を心掛け、社内の理解を深める

岡田研磨に入社すると、岡田氏はデジタル化が遅れた現場を目の当たりにした。あらゆるものが紙で管理され、業務の無駄が目についた。入社して半年足らずで改革に動き出した。まずは5台のタブレット端末を試験的に導入。「『図面をタブレット端末でみられたら便利だよね』というところからスタートした」という。しかし、ベテラン従業員の中から「紙のほうが見やすい」という声があがったり、タブレット端末が使われないまま工場に放置されたりとなかなか浸透しなかった。

「どうやったら使ってもらえるか」。頭を悩ませた岡田氏。「使っても使わなくてもいいシステムだったら、使いたい人以外は使わない。それなら、絶対に使わなくてはいけない業務からシステム化しよう」という考えに行き着いた。そこで最初に着手したのが、検査成績書のシステム化だった。

検査成績書は製造した製品の検査の結果を記入する書類。約60人いる現場従業員全員が毎日5、6枚は記入する。書類は一定期間まとめて箱で保管するが、取引先からの問い合わせなどで調べる必要が出てくると、探し出すのに相当な時間と人手をかけていたという。「全員が毎日必ず行う業務なので、毎日タブレットに触れることになる。この業務を通じてタブレットに慣れるきっかけになればいいと考えた」。

システム導入のタイミングに合わせ、従業員1人に1台のタブレット端末を配布。アプリを導入し、データをタブレットに直接入力する仕組みを取り入れた。入力は簡単になり、工場から紙が消えた。反発していた従業員たちにもデジタル化のメリットが理解され、手慣れたようにタブレットを扱うようになった。図面のデジタル化も実行すると、便利に利用するようになった。

「管理側の都合ではなく、『現場を楽にする』というところをポイントに進めたことでデジタル化がうまく浸透した」と岡田氏。さらにチャットアプリも導入。従業員同士のコミュニケーションも簡単になり、業務が飛躍的に効率化された。「ちょうどコロナ禍に入った時期で、ウェブ会議などが当たり前になった。世の中のトレンドもデジタル化に進んでいたこともあり、浸透を後押ししてくれた」という。

「現場主導の生産」独自の仕組みをDXで生かす

岡田氏によると、岡田研磨の大きな特徴は「現場主導の生産」が「文化」になっていることだという。一般的に製造業では管理部門が生産計画を立て、それぞれの工程で生産計画に沿って生産するのだが、岡田研磨は細かい生産計画を立てなくても生産を回している。従業員のスキルが高く、「納期は絶対守る」という考えのもと、現場がうまく調整して納期に間に合うよう作業を進めている。納期が迫った製品がある場合、現場が主体的に判断してその製品の製造を優先する。急な受注にも柔軟に対応できる「現場力」が岡田研磨の成長の原動力となっている。

ただ、デメリットもある。納期厳守が難しくなると残業が増えるなど人海戦術でこなすところもあった。現場の負担が大きい仕組みでもあった。そこで、自身で経営のかじを取る時代を見据え、製造業でスタンダードな業務管理システムの導入を試みたが、うまくいかなかったそうだ。「この時、生産計画を立てなくても生産が回る自社の現場主導の生産体制のすごさや価値に気付いた」と岡田氏は語る。

現場主導の生産という独自の仕組みを活かし、現場が楽になるシステムをどうやって構築するか。そして、現場が意思決定するために必要な情報をデジタルで提供するにはどうしたらいいか。こうした難しい課題に対応するため、業者に頼らず一から独自で業務アプリを構築する道を選択した。

最近は「ノーコード」「ローコード」という、プログラミングの技術を持たなくても容易にアプリを内製化できるツールが提供されており、これらのツールを利用する企業が多い。岡田氏もノーコードでのアプリ作成をかなり行ったそうだ。その中で、まだ難易度の高いAIを用いてシステムを構築する道を選んだことについて岡田氏は「AIで開発すれば、何の制約もなく、全て自分の好きなようにシステムを作ることができる。他社がつくったプラットフォームを使うと、将来的なデータ活用に制約が出てくる。今後のAI活用を見据え、自社のデータを自由に活用できる環境にしたかった」と説明した。

デジタル化が取引先の信頼獲得に重要な役割

岡田氏は、デジタル活用が取引先との関係にも重要な役割を果たすとみている。

「品質や原価管理、脱炭素などサプライチェーン全体での対応が必要になる中で、大手の取引先は受託事業者にさまざまなデータの可視化を求めている」と岡田氏は指摘する。取引先が求める基準に適合した形で事業が行われているかどうか。取引先のニーズ通りのデータを提供できるようにすることで、取引先の信頼が獲得しやすくなる。逆にデータを提供できなければサプライチェーンから除外されてしまう可能性がある。「AIを活用して質の高いデータを集め、適切に顧客に開示できるようにする。そうすることで、取引先に長期的なパートナーとして『選ばれる』会社になることを目指している」と岡田氏は強調した。

岡田研磨では、2つの工場に太陽光発電パネルを設置しており、工場の再エネ比率を将来的に20~30%にする考えだ。中小機構のサポートを受けながら脱炭素の取り組みを加速させている。「脱炭素は今後の会社の大きな戦略になる。QCD(クオリティ・コスト・デリバリー)には自信があるが、中国などの海外メーカーとの競争になれば、それだけでは戦えない。デジタルやGXで勝負していきたい」とした。こうしたデータの裏付けにもAIの役割を期待している。

まだ、多くの中小企業にとって、AIの活用といってもピンとこない、というのが実際のところだ。岡田氏のように根気よくチャレンジができる人材もまだそう多くはないだろう。そのうえで岡田氏は「これから先10年でAIはさらに想像を超える進化を遂げるだろう。会社にAIを活用できる人材を1人でも抱えておくことが大事になってくる」と指摘していた。

企業データ

- 企業名

- 岡田研磨株式会社

- Webサイト

- 設立

- 1974年4月

- 資本金

- 5000万円

- 従業員数

- 80人

- 代表者

- 岡田健一 氏

- 所在地

- 石川県津幡町太田ア7(津端工場)

- 事業内容

- 建設機械・シリンダー・一般産業機械等の部品及び完品の加工・組立