中小企業・小規模事業者によるカーボンニュートラルの取り組み事例

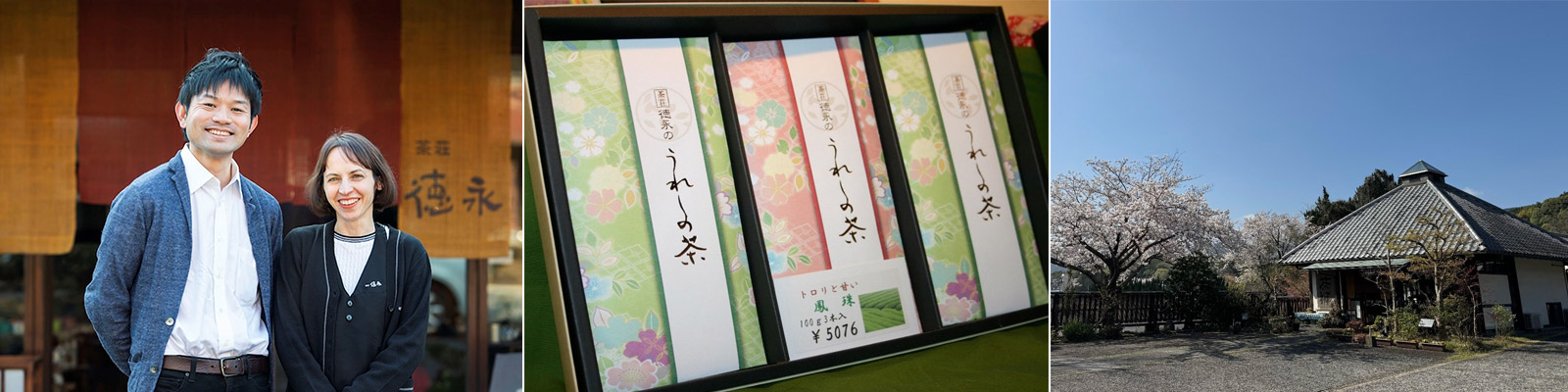

大切なことは、できることから始め工夫を重ねて着実に続けていくこと。伝統産業を支える自然環境を未来へと繋げる挑戦:株式会社徳永製茶(佐賀県嬉野市)

2025年 11月 14日

企業データ

- 企業名

- 株式会社徳永製茶

- Webサイト

- 設立

- 1993年9月 (創業)1947年

- 従業員数

- 5名

- 所在地

- 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙1938番地

- 業種

- 食品製造・卸・小売業

全国に名高いブランド茶としてその名を知られる‘‘嬉野茶’’。同社は嬉野に根を下ろし、今年で創業から78年を数える老舗の製茶問屋として、嬉野茶の製造及び販売を行っている。

三代目社長である徳永和久氏が脱炭素や環境経営に取り組む必要性を強く感じるきっかけとなったのは、参画するSAGA COLLECTIVE協同組合(※1。以下、『SAGA COLLECTIVE』)主催の勉強会。「伝統産業は地元地域の自然の恵みなくして成り立たない」、「自社にできることから一つずつ確実に進めていこう」、そんな思いから工夫した取り組みを続けた結果、2023年度には中小企業版SBT認証の目標値を達成した同社。2024年度には佐賀県のGXモデル企業(※2)にも選出され、GXリーグ(※3)に参画するなど、ますます取り組みを加速させている。

代表取締役 徳永和久氏にお話を伺った。

(※1)「佐賀県を代表する地場産業や伝統産業の異業種11社からなる協同組合」SAGA COLLECTIVE協同組合

https://saga-collective.com/

(※2) 佐賀県 産業労働部 産業グリーン化推進グループ

https://energyx.saga.jp/news/202408061406/

(※3) GXリーグとは、「2050年のカーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXへの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長の実現を目指す企業が、同様の取組を行う企業群や官・学と共に協働する場」を指す。

GXリーグ公式サイト https://gx-league.go.jp/

[取り組みのきっかけ]

SAGA COLLECTIVE主催の勉強会。開発社会学者・佐藤寛氏、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科のチームメンバーとの出会いが‘‘脱炭素’’に向き合うきっかけに

同社は製茶問屋として、茶市場や生産者である茶農家から荒茶(茶畑で採れた原料茶葉を蒸し、揉み、乾燥させたもの)を仕入れ、火入れ乾燥やブレンド等の加工を行った商品としての緑茶等を販売。創業から現在に至るまで、国内外の消費者に長く親しまれている。

同社が脱炭素を意識するきっかけは、2019年に開かれたSAGA COLLECTIVE主催の勉強会。開発社会学者・佐藤寛氏(※4)によるSDGsの講義だったという。

「都内で催された展示会に参加した際、当時の日本貿易振興機構(ジェトロ)佐賀の所長から佐藤先生をご紹介いただきました。SAGA COLLECTIVEは、海外輸出を目指す地場企業が集まり活動をスタートしたのですが、輸出を検討する前にSDGsについて理解している必要があると所長に説かれ、佐藤先生にSDGsの基本を60分で講義いただく運びとなりました。講義を聴き、自社でも、気候変動への対策として環境問題に取り組めるのではないかと感じました」(徳永和久氏)

しかし、当初、実際に取り組めたのは、結束PPバンドをリサイクル品にする等、業務上可能な範囲でのリサイクルを社員へ意識付けすることに留まったという。転機となったのは2021年、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科のチーム(以下、慶應チーム)メンバーとの出会いだった。

「2021年にSAGA COLLECTIVE向けに慶應チームから提案された取り組みテーマが ‘‘脱炭素’‘でした。当社でいえば、嬉野の気候のお陰で茶葉が育ち、事業が成り立っています。組合員の多くが地元の自然と密接に関連する伝統産業に携わっていることもあり、各々が納得感をもって、本格的に脱炭素へと歩み出すこととなりました」(徳永和久氏)

(※4) 佐藤寛氏 公式HP

https://satokanhome.com/

[具体的な取り組み]

自社でできることを着実にコツコツと。生産工程の見直しなどに着手

慶應チームの支援の下、Scope1、2(※5)のCO2排出量を算定するところから取り組みがスタートした。CO2排出量削減のための行動計画を模索するうえで、徳永氏は「無理をすることなく自社にできることを着実に行う。自ら考え、工夫しながら前向きに取り組むことが大切」と語る。実際に、同社で独自に工夫を重ね、取り組んだことのひとつが、「製茶の生産工程の見直し」だ。

「当社では、茶市場やお茶農家さんから仕入れた荒茶に火入れ乾燥やブレンド等の加工を行って販売しています。この工程を『仕上げ』と言いますが、従来は複数の種類のお茶を加工する際に、1種類ずつ順番に火入れ(焙煎)からブレンドまでの仕上げを行っていました。この方法だと、最初のお茶が仕上がったあと、次のお茶の火入れまでに機械が冷えてしまい、30分ほど予熱が必要となります。この工程を見直し、複数種のお茶の火入れを連続して行うように作業を組み換えて予熱回数を減らすことで、トータルの予熱時間を削減することができました。生産工程を組み替えた当初は手順が変わったため少しストレスを感じたものの、何度も作業するうちに社員も慣れてきて、特に問題はありませんでした」(徳永和久氏)

この他、社用車4台を順次中古の電気自動車(EV)に切り替えた上で、当日の運行ルートを基にどの担当者がどの社用車を使用すると最もガソリンの使用量が減るかの試算に基づく運行管理を実施するなど自社独自の工夫を重ねて取り組みを進めてきた。更に、店舗・工場内の照明のLED化や再エネルギー電力への切り替えなど、CO2排出量削減の効果が出ると思うことをコツコツと確実に推進。再生可能エネルギーの調達も行い、同社は既に自ら設定した中小企業版SBT認証の目標値を達成しているが、これらの取り組みを進めていくうちに、もっと環境貢献できることはないだろうか、との思いが湧いてきたという。

「予定していた取り組みが落ち着いたときに、まだ何か自社でできることはないだろうか、と考えるようになりました。そこで、佐賀県の支援事業を通じて、CFP(カーボンフットプリント)(※6)の算出にも取り組んでみようと思い、2つの商品(「水出し煎茶」と「王琳」)で測定しました。CFPの測定には調査項目が多く、正直とても大変でしたが良い経験となりました。このノウハウを活かし、今年7月に、新商品「Re:Leaf」(※7)を販売することに繋がりました。」(徳永和久氏)

自社で取り組めることを常に考え、実践してきた同社。CFPの算出結果を踏まえてCO2の削減が難しい部分についてはカーボンオフセットを利用し、カーボンニュートラルなお茶として新商品「Re:Leaf」の発売に至った。

(※5)「自社における直接排出がScope1、自社が購入・使用した電力、熱、蒸気などの

エネルギー起源の間接排出がScope2」

グリーン・バリューチェーンプラットホーム

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_02.html

(※6)CFPとは「製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量として換算した値のこと」を指す。

グリーン・バリューチェーンプラットホーム

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/cfp_calculation.html

(※7)Re:Leafについては、同社webサイトの以下ページを参照。

https://japaneseteashop.com/blog/archives/6731

[感じたメリット・課題]

エネルギーコストの削減を実感。海外輸出事業では確実なアドバンテージに

経済的メリットとして、ガス料金やガソリン代等のエネルギーコストの削減は確実な効果を実感しているという。

「製茶の生産工程を見直した結果、LPガスの使用量が減り、ガス料金を削減することができました。また、社用車を電気自動車に替え、運行管理を工夫したことで、燃料費も大きく削減できています」(徳永知久氏)

また、海外への日本茶の輸出も行っており、2025年には英国で開かれる世界的な食品審査会「Great Taste 2025」で2製品が最高評価3star(3つ星)を受賞した同社だが、ヨーロッパ等海外のバイヤーとのやり取りの中では脱炭素への取組状況やCO2排出量について質問を受けることが多々あり、戸惑うことなく的確に回答できることがアドバンテージに繋がっていることを実感している。

「特に当社が主力としており近年取引規模も伸びているEU市場では、いずれ遠くない将来には脱炭素に取り組んでいることが必須の取引条件になってくるのではないかと感じています。」(徳永和久氏)

先進的な取組がメディア等で取り上げられたことによる企業イメージの向上も、嬉しく受け止めている。

「テレビ等のメディアで当社を取り上げていただいたこともあり、『とても良い取り組みをしているんだね』といったお言葉を頂く等、反響を感じています」(徳永和久氏)

一方で、以下のような課題も感じている。

「問い合わせや反響はあるとはいえ、製茶業界全体、また消費者のカーボンニュートラルへの認知・理解はまだまだこれからだと感じています。例えば、今年の7月に販売開始した『Re:Leaf』は‘‘カーボンニュートラルなお茶’’としての特徴を前面に打ち出していますが、その点に意義を見出してお客様に選んでいただきお買い上げいただく流れが広く浸透するには、まだ時間がかかるのかなと思っています。自社の取り組みや思いを含め、社会にどのように伝えていくかは今後の課題だと思っています」(徳永和久氏)

[今後の展望]

Scope3への挑戦。更なる取り組みの深化へ、同社の取り組みは続く

前向きな取り組みを着実に進め、徐々に成果も挙げている同社。

カーボンニュートラルに取り組む際、意識している点を教えていただいた。

「自己流に陥らずに専門家の方に適宜相談しつつ、正しい方向に向かって取り組めたことは、今になって振り返るととても良かったと思います。また、ムリや大きなコスト負担をかけずに取り組めることはないか、自社でしっかりと考えることを意識しました。例えば、Scope1のLPガス使用量削減のために取り組んだ生産工程の見直しは、自社で工夫を検討し取り組みました。カーボンニュートラルを難しく考えすぎず、楽しみながら興味をもってまずやってみること。できることから初めて工夫を重ね、続けていくこと。それが一番大事かもしれません」(徳永和久氏)

最後に、Scope3(※8)への取り組みついてもお話いただいた。

「仕入先のお茶農家さんの製造過程において、重油やLPガスの使用量はそれなりに発生します。農家さんにお会いする際には、当社のカーボンニュートラルの取り組みをはじめ、今後は脱炭素への取り組みが求められる時代になってくることをお話するよう意識しています。一方で、取引先様を巻き込み、同じ目線でカーボンニュートラルへ取り組むことの難しさも実感しているところです。すぐに目に見える成果がでるものではありませんが、農家さんとは今後も継続してカーボンニュートラルについて情報提供や意見交換を行っていきたいと考えています」(徳永和久氏)

できることを確実に、無理なく楽しみながら。受け身ではなく自らが積極的に考え行動に移し、カーボンニュートラルの取り組みを深化させてきた同社。伝統産業を支える地元の自然環境を未来へ繋いでいく挑戦は、佐賀・嬉野の地で続いていく。

(※8)「Scope2以外の間接排出(自社事業の活動に関連する他社の排出)がScope3」

グリーン・バリューチェーンプラットホーム

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_03.html