人手不足を乗り越える

副業・兼業人材を活用し、新商品開発 社員のモチベーション向上につなげる【株式会社鬨一精機(長野県松本市)】

2025年 3月 31日

新たなチャレンジをしたいが、社内にノウハウがない。そんな悩みを抱えている中小企業経営者は少なくない。経営課題の解決をサポートする専門的なノウハウを持った人材を確保したくても難しいのが実情だ。その中で、副業・兼業人材に注目が集まっている。長野県松本市の部品メーカー、株式会社鬨一(ときいち)精機は、経済産業省「地域の人事部」を活用して副業・兼業人材を確保。消費者向け商品の開発にチャレンジするとともに若手人材育成に役立てている。

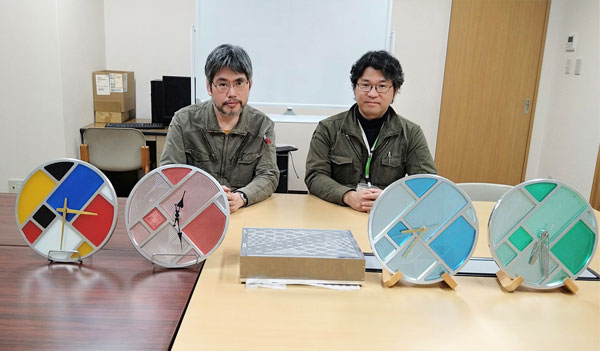

第1号は「オリジナルデザイン時計」、企業価値をアピール

「いつか自分たちの技術を生かした消費者向け製品を製造・販売して多くの人たちに当社の事業価値をアピールしたいと漠然と考えていた。コロナ禍で社員のモチベーションが低下していたころ、自分たちの好きなものを作れば、モチベーションアップにつながるのではないかとチャレンジした」と代表取締役社長の近藤毅幸氏は話す。

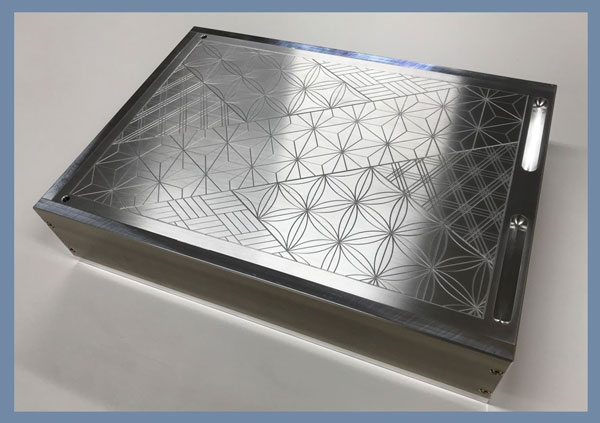

2022年、6人の若手社員を中心にBtoC向け製品の開発プロジェクトチームを組織。半年かけて第1号となるオリジナルデザイン時計を完成させ、県内で開催された展示会でお披露目した。2024年には開発第2弾として、繊細な組子模様を施したアルミ製道具箱を開発している。

「ノウハウが全くないところからのスタートだったが、プロジェクトを通じて、社員たちに自発的に仕事に取り組もうとする姿勢が表れてきた。社員の意識向上に大きな効果を与えている」と近藤氏は目を細めている。

「最終製品の姿がみえない」…社員のモチベーションを心配

鬨一精機は1983年、近藤氏の父が創業した。「鬨一」という社名は「鬨一郎(こういちろう)」という父の名前が由来だという。大型の金属部品の加工を得意としており、4メートルほどの大きさの素材に精度の高い平面加工を施す技術を持つ。鉄やアルミ、ステンレス、鋳物など幅広い素材にも対応。液晶・半導体関連の製造装置や医療機器、工作機械などさまざまな産業用機械の部品を手掛けている。

近藤氏が父から経営を引き継いだのは2014年。もともと大手電機メーカーの製造子会社に勤務し、パソコン部品の調達部門で活躍していた。家業の経営を切り盛りしていた父が70歳を過ぎ、高齢となったことから2011年に家業に戻る決断をしたという。

10年近く経営を切り盛りする中で、近藤氏には気がかりなことがあった。「社員たちはものづくりの楽しさや喜びを感じて、仕事をしているのだろうか」という問題だった。

鬨一精機が製造するのは完成品の一部。取引先から渡された設計図をみて、切削や研削して加工し、取引先に納品する。自分たちの製造した部品が最終的にどんな姿になっているのかみることはほとんどない。「自分たちがこういうところで役立っていると感じにくいのではないか」と心配していた。そんな中、新型コロナウイルスの感染が拡大。取引先から発注が大きく減少し、社員の就労時間も減少。社員のモチベーションの低下を目に見えて感じるようになった。

以前から社員の意識向上を目指し、満足度調査を実施したり、ワークショップを開催したりしていたが、その場限りに終わっていたという。具体的な施策やアイデアが社内に不足していた。考えをめぐらす中で、社員のモチベーションアップを図ることを目的に、自身で漠然と考えていた消費者向け製品の開発に取り組もうと思い立った。

「地域の人事部」を活用 マッチングに参加

だが、社内には消費者向け製品を開発するノウハウはない。そこで活用したのが、関東経済産業局が展開していた「地域の人事部」だった。

地域企業の支援に向けて、商工会議所や商工会のような支援機関や自治体などがそれぞれの強みを生かして多様な人材活用を推進する取り組みだ。関東経産局では、2022年度に管内の8市町でモデル事業を実施。鬨一精機がある松本市もその一つに入っていた。松本市では、松本商工会議所を事務局に市や金融機関、大学などが「地域の人事部」を組織していた。

近藤氏は、モチベーションアップのアイデアを得ようと、「地域の人事部」が実施した副業・兼業人材のマッチングイベントに参加することにした。

マッチングイベントでは、企業側のニーズをオンラインでプレゼンテーションする。「地域の人事部」に参加している副業・兼業人材は、そのプレゼンテーションを見て、課題解決に向けた提案を行う。近藤氏によると、4、5人の副業・兼業人材から提案を受けたという。さまざまな提案を検討する中で、一人の人材に絞り込んだ。

白羽の矢を立てたのは、大手広告代理店でマーケティングや商品開発に携わった経験のある人物。中学校や高校で商品開発のワークショップを企画するなど、創発型のプロジェクトづくりや新商品開発、個人向けキャリア教育などを得意としていた点などを評価し、サポートを受けることにした。商品開発をテーマに挙げる提案者も複数いたが、「具体的な手法を明確に示される方で、この人と組むのがいいと感じた」という。

6人の社員を指名し、プロジェクトスタート

一方、社員からプロジェクトチームの参加者を立候補で募集しようとしたが、「恥ずかしがり屋が多くて、なかなか手が上がらなかった」(近藤氏)そうだ。そこで近藤氏自ら参加者を指名した。副業・兼業人材のサポートはきめ細かく、プロジェクト開始の際は、参加メンバー一人ひとりと時間をかけて面談し、コミュニケーションをとっていたという。

月2回のペースでプロジェクトの打ち合わせが行われ、開始後の2カ月間は「そもそも何をつくるか」という議論を続けた。「できる」「できない」を問わず、広くアイデアを募集した。アイデアは、ホワイトボードを埋め尽くすほどだったという。

「キャラクター製品を作りたい」という意見が多く、実際に可能性を探って断られることもあった。そんな作業も大きな学びとなった。実現可能性が難しいアイデアを一つずつ外していき、最終的にまとまったのが時計の文字盤だった。「加工的にも難しくなく、当社の技術を生かした加工ができる」と多くの票を得たそうだ。

実際の製作ではアルミを削り出す自社の技術を活用したほか、新規性やクリエーティブな感性を取り入れようと樹脂素材のレジンを使用した。モダンな印象のあるモンドリアン風と、スタイリッシュな印象のあるグラデーション風の2つの文字盤を完成させた。

プロジェクトに参加した山本和範氏は、「自分たちで考えないと形にならない、というところはこれまでの部品製造とは違う作業だった。同僚に設計のことを尋ねることもあり、いままで考えたことがなかった社内の別の部署の仕事や技術について知る機会にもなった。大変だったが、自分たちのアイデアが形になる喜びや面白さを知った」と話す。

立ち上げ段階では、手を挙げられず、自分の意見を言えなかった社員たちの意識にも変化が表れた。第2弾で開発した道具箱は、社員から「自分でこういうものを作りたい」と参加の申し出からスタートしたという。また、「別のアイデアをやりたい」という社員も現れ、第3弾に向けた取り組みも検討されている。

「最初はみんなあまり意見を言えなかったが、今は堂々と意見を言うことが普通になってきた」と近藤氏。「社員のモチベーションをアップさせたい」という近藤氏の目標がかなってきた。ただ、本格的な商品化について近藤氏は、「もう少し完成度を高めたい」と慎重だ。「販売するとなると、そんなに安くは売れない。材料費なども含めて詰める必要がある」としている。現在も副業・兼業人材との契約は継続しており、商品化というもう一つの目標に向けて、着実な歩みを進めている。

「課題解決に最適な人材を見極め、活用を」

実は、近藤氏が外部人材を活用したのは今回が2回目になる。過去には新卒者の採用に向けて、外部人材を活用したことがあった。昔と比べ、採用環境が大きく変化。取引関係がある金融機関を通じて、副業・兼業人材とマッチングし、いわゆる「スカウト型」求人など最新のノウハウを学び、採用に結びつけた。

そんな副業・兼業人材活用の経験を重ねている近藤氏に活用のポイントを聞くと、「『地域の人事部』も金融機関もそうだが、信頼できる機関に間に入ってもらったほうが動きやすい」とアドバイスした。

副業・兼業人材によって、指導方法や考え方、サポートの方法などは人それぞれだ。サービスを活用することで、多くの人材の考え方などに触れ、会社にとって最適な人材を選ぶことができる。逆に活用はしてみたものの、考え方などに違和感が生まれることも起こりうる。「そんなときも、間に信頼できる組織に入ってもらったほうが相談もしやすく、安心感がある」としていた。

もともとの本業を通じて豊富な経験と専門的なスキルやノウハウを持つ副業・兼業人材は、人手の足らない中小企業にとっては貴重な即戦力となる。自社が抱えている経営課題を見極め、その課題解決に最適な副業・兼業人材の選ぶことによって、きしんでいた成長の歯車が一気に動き出すことも期待できる。近藤氏の経験を参考にしながら活用にチャレンジしてみると、新たな活路が開けるかもしれない。

企業データ

- 企業名

- 株式会社鬨一精機

- Webサイト

- 設立

- 1983年6月

- 従業員数

- 45人

- 代表者

- 近藤毅幸 氏

- 所在地

- 長野県松本市和田4020-8 松本臨空工業団地内

- 事業内容

- ステンレス・アルミなどの精密機械加工、産業用機械などの部品製作