Be a Great Small

社員を大切にし、品質で顧客に選ばれる存在「松川電氣株式会社」

2025年 8月 12日

松川電氣株式会社は、浜松市で人を大切にする経営、地域に貢献する企業として名前があがる会社として知られている。実質的な定年制廃止、育英資金制度、傷病手当金を100%支給、クリスマスケーキの支給、年代別特別有給休暇・ボランティア特別休暇の付与など、中小企業では類を見ないような充実した福利厚生制度を設けている。なぜこれほどの手厚いことができるのか。社員が自発的に技能向上に取り組む仕組みを導入し、取引先から質の高い仕事で選ばれる存在となる経営を実行しているからだ。「小さくても超一流を目指す」という同社の経営は、中小企業の進むべき道を示している。

下請け仕事からの脱却

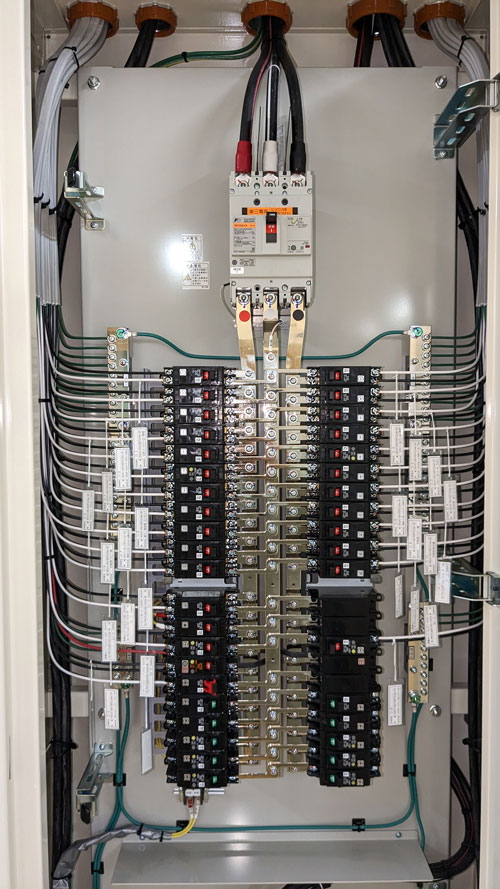

ビルや工場などの大型施設には電気系統の切り替えを行う電気設備があり、その中には無数の配線が張り巡らされた配電盤や分電盤が設置されている。松川電氣が配線した現場は、ひと目で見て同社が施工したと分かるそうだ。分電盤内の電線はきれいに配置され、配線一つひとつに線名札が付けられ、その線がどういう役割を果たしているかが明確になっている。整然と並んだ配線や線名札は丁寧な施工の表れ。同社は「配線は芸術だ。見えない場所でもこだわりを持って」という考えのもと、日々の施工を行っている。こうした同社の品質にこだわる姿勢が、顧客から選ばれる要因となっている。価格競争に陥りがちな電気設備工事の分野で同社が地域で有数の企業となった背景には、日々技術力を磨く社員の存在がある。

同社は1967年に浜松市で松川智氏が電気工事店として創業した。その後株式会社として法人化、2003年に現社長の小澤邦比呂氏が社長に就任した。松川氏は電気工事職人としてのスキルが高く、仕事の依頼が途切れることはなかった。高度経済成長の波にも乗り事業を拡げていった。しかし、円高不況やリーマン・ショック時代を迎え、取引先企業の姿勢も大きく変化した。「とにかく安く」が求められるようになった。ある時、大手ゼネコンから見積もり依頼が来た。同社は「8000万円」の見積もりを出したが、相手から「おたくは技術力が高いのは分かっているが、何とか4000万円でやってくれ」と要求された。とても採算がとれる金額ではない。小澤社長は「この仕事を受けて果たして社員を幸せにできるのか」と考え、断ることにした。それまで多少の無理は受け入れて事業を行ってきたが、方向転換が必要だと考えるようになった。

大手ゼネコンの下請けに入れば、仕事はあるが利益はとれない。「当社の技術力を評価してくれるところを探す」と決意し、下請けから、企業と直接取引する事業スタイルへと転換した。浜松を中心とした静岡県は、製造業の立地が盛んで、新工場の建設や建て替え需要は旺盛だった。自動車メーカー、自動車部品メーカー、楽器メーカーなどと直接取引をすることで、高い技術力を評価してもらい、適正な利益を得ながら、顧客にも満足してもらう道を模索した。もちろん最初から成功したわけではない。取引先のメーカーも工場建設で少しでもコストを下げたいという思いは同じ。しかし、安値で発注した電気工事でトラブルが発生し、後々大変な目に合うような経験を重ねると、「少々高くても安心のできる技術力のある工事会社に任せた方が、長い目で見て得だ」ということが、理解されるようになってきた。同社は受注した仕事で何らかのトラブルが発生すれば、夜中であっても駆けつけて対応する。それも、その現場を担当する作業員だけでなく、他の部署の作業員を動員してでも、翌朝には工場が稼働できるように対応した。メーカーの発注担当者の期待に応えるだけではなく、それ以上の質の高い仕事を提供することで、信頼を勝ち取っていった。同社のウエブサイトには過去に施工した企業と工事名が一覧で表示されている。発注者には大手の製造業や自治体が名を連ねており、同社が地域で評価されているかが分かるものになっている。こうした価格競争に巻き込まれず安値受注はしないという経営の考え方を貫くことで、同社は実質無借金経営を達成している。

社員の自発的な成長を促す仕組み

高い評価を獲得し、それを継続できるのは、社員の努力の賜物であることは間違いない。同社の営業にはノルマがない。小澤社長は「ノルマがあると価格競争に巻き込まれ安値で受注しようと思うようになる。それでは社員のモチベーションは上がらない」と言う。自分の会社の仕事にプライドを持ち、「『他社のどこにも負けない安全安心を提供します。ただし、価格は適正価格で』と堂々と説明して、受注できた方が、社員の意欲は高まる」と言うのだ。

実際に電気工事を担当する技術者・作業員の育成方法もユニークだ。同社は営業担当者が仕事を受注すると、その工事内容を社内で告知してやりたい人に手を挙げてもらう手法『申し出制』を採っている。手を挙げた者は、なぜその仕事を自分がやりたいのかをレポート用紙に書いて提出する。会社がその内容を読んで、担当者を決めるのだという。小澤社長は「こちらからやらせるより、自分がやりたいという思いの強い人にやってもらう方がいい仕事をお客様に提供できる。経験不足だと思う者には、補佐する者をつけてやらせてみる。そして、仕上がりを確認する竣工検査には、社長が必ず行って確認し、ダメならやり直しをさせ、良い仕上がりなら報奨金を出して評価するようにしている」。任せてみて、その結果をしっかりと評価するという仕組みが、同社の高い技術力を維持することにつながっている。

社内の技術研修会において常に言うのは、「技術があっても人間力がないとだめ。リーダーに必要な資質は相手に感謝する心だ。相手に寄り添えることができるのが本当のリーダーだ」と伝えている。そして、「本気で仕事をやっていたら、何も言わなくても誰かが助けてくれる。誰かが必ず見ていてくれる」。その代わりに人と同じことをやっていたら、誰も助けてくれない。お客さまから仕事はもらえない。10人でやることを5人でやれるように技術を上げるにはどうすればいいのか、常に考え努力することを社員にも求めている。

人間力を重視するという考え方は採用面においても徹底されている。新卒採用、中途採用のあらゆる採用時に、入社最終試験として「お母さんの足を洗って」をテーマにした感想文を原稿用紙2枚以上に書いて提出してもらうのだという。会社も社員も、その周りに支えてくれている人がたくさんいるから成り立っているということを改めて考えてもらいたいという思いからだ。小澤社長は「当社のやり方は大家族主義的で、今時の経営には合わないと言われることもある。新卒採用時にびっくりされることもある。しかし、必要なことだと信じてやり続けている」。

全社員にクリスマスケーキを配布

同社は毎年12月24日のクリスマスイブの日にパートを含めた全社員・協力事業者にクリスマスケーキと子ども用のシャンパンを贈っている。もうすっかり恒例行事となり、社員の家族もその日を楽しみにしている。また、年明けの鏡開きの日には会社でお汁粉をふるまい、桃の節句には菱餅やまんじゅう、春分の日にはぼたもち、端午の節句の日には柏餅とちまき、中秋の名月の日は月見団子とすすき、秋分の日はおはぎと、歳時ごとに、歳時の由来を書いたメッセージを必ず添えてお菓子を贈ることにしている。「一家団欒の場を提供するのが経営者の役目。家族の絆を大切に食卓には笑顔が必要。また、日本には暮らしを彩る年中行事や歳時があることを子どもに伝えてもらいたいという思いで続けている」という。クリスマスケーキの贈呈は30年以上続いている。クリスマスが終わると、子どもたちから感謝の気持ちを込めた手紙が送られてくる。それを読むのが楽しみになっているという。

定年制を廃止

同社には実質的な定年はない。現在最高齢は79歳を筆頭に70歳以上の社員4人が正社員として働いている。しかも、雇用期間には定めがなく、給料も減額していない。本人が働きたければいつまでも働けるようにしている。意欲や体力に応じた勤務体系・給与体系を選択できるようにしている。高齢になっても給料は頑張れば昇給する仕組みを採っており、中には年収700万円の社員もいるという。また、法定有給休暇7日(法的には5日)取得者には3000円支給、年代別特別有給休暇(70歳代は7日・20歳代は2日支給)、有給休暇を全日消化した社員には、勤続年数15年未満は5000円、15年以上は1万円の奨励金を支給し、有給取得を促している。

傷病手当金も全額支給している。「病気やケガで働けなくなった時にこそ、お金の心配をせずにすむように会社が支える」という考えからだ。万一社員が仕事に復帰できなかった時には、子どもの学費を援助する育英資金制度もある。また、健康診断(人間ドッグ)やインフルエンザワクチン接種(インフルエンザワクチンは協力業者も接種)を受ける費用について、社員本人はもちろんのこと、社員の妻や、独身社員の母親の費用も会社が負担している。ある社員が病に倒れ、残念ながら亡くなった時に、社長や社員が弔問に行くと、遺影に同社の作業服を着てほほ笑む姿があった。社員の奥さんから「これが主人の一番好きな写真です、これを遺影にしてほしいと本人から言われていました」と告げられた。社員と会社のきずなの強さを表しているエピソードだ。

地域社会への貢献

社員を大切にする経営とともに、同社が大事にしているのが、地域への貢献だ。会社に「地域貢献部」を設置し、社員が主導して1年間の活動計画を策定している。街頭募金活動や清掃活動、視覚特別支援学校の生徒による弁論発表会の支援、外国人学校への奨学金・支援物資の寄付など、活動項目は30を上回る。これらの活動に社員が参加した時は出勤扱いとなる。災害などのボランティア活動には年間7日間の特別休暇を付与している。

地元自治体とのご縁で、室町時代から続く大庄屋の屋敷とその周辺を整備して、「万斛(まんごく)庄屋公園」として市民の憩いの場とする事業(パークPFI公募設置管理制度)に参画した。歴史的価値のある建物を活かして古民家レストランを開業した。ここを拠点に障がい者や高齢者などが集まるイベントを開催し、市民が触れ合う場として活用してもらうことを考えている。利益が上がる事業ではないが、やるべきことだと思い引き受けたという。「地域にとってなくてはならない企業であることが事業を継続させていくために不可欠であること、さらに社会貢献活動を通じて、社員が自分の会社に誇りを持ち、社員自身の成長にもつなげていくことができる」と考えている。

社員が幸福でないと良い仕事をお客様に提供できない

同社には全国から経営を学ぼうと多くの企業経営者が訪れる。小澤社長は「経営者としてどんな会社にしたいのかを考え、覚悟を決める。あとはそれをやり切る情熱だけ」と伝えている。同社にとっての覚悟は、下請け仕事からの脱却だった。それをやり切るために、徹底的に高い品質の仕事を追求した。同社の手厚い福利厚生や地域貢献活動を見て、「松川電氣さんはやりすぎでは」「今どき大家族主義ははやらない」と言われることもある。小澤社長は「それでも、私はどうしたら社員がもっと幸せになるかを考えて経営をする。そうすると社員も会社を幸せにすることを考えてくれるようになる。そして、社員を支えているのは家族。だから会社は支えてくれている家族の幸せや健康も考えていく。身体の健康、経済の健康、心の健康、この3つの健康があってこそ、良い会社ができる」と信念を持っている。

企業データ

- 企業名

- 松川電氣株式会社

- Webサイト

- 設立

- 1967年創業、1973年会社創立

- 資本金

- 2000万円

- 従業員数

- 58名

- 代表者

- 小澤邦比呂 氏

- 所在地

- 浜松市中央区有玉北町65番地-1

- 事業内容

- 大規模施設・工場等の電気設備工事、各種プラント設備工事・通信設備工事