業種別開業ガイド

無人・省人化型店舗

2025年 10月 22日

トレンド

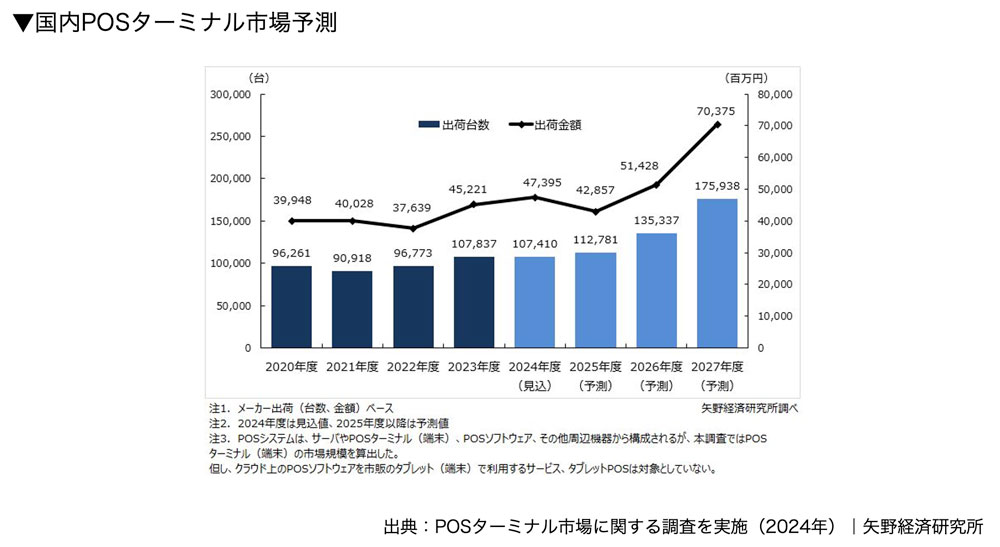

近年、国内の各業界で「無人・省人化型店舗」の導入が急速に進んでいる。民間の調査によると、2023年度のPOSターミナル(販売時点情報管理端末)のメーカー出荷台数は107,837台(前年度比111.4%)で、今後も拡大が予測されている。

無人・省人化の波は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットから始まり、現在ではさまざまな業種に拡大している。例えば、アパレルショップや書店、カフェ、カラオケ店、ホテル、フィットネスジム、レンタルキッチンなど、24時間営業の完全無人店も増えている。また、省スペースを生かした自販機型店舗や、オンラインとオフラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)型、「試す」に特化したショールーミング型(*)など、業態も多様化している。

(*)消費者が実店舗で商品を確認・体験した後、実際の購入はオンラインで行う行動のこと

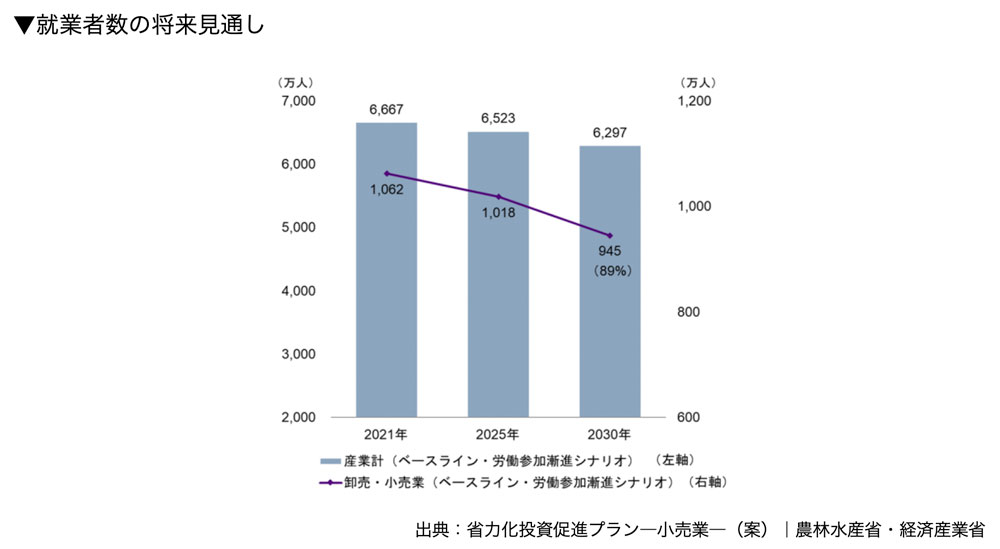

こうした動きの背景には、深刻化する人手不足と人件費の高騰がある。農林水産省・経済産業省の資料によると、就業者数は今後も減少が続く見通しで、特に卸売・小売業に従事する人数は、2021年の1,062万人から2030年には945万人へと大きく減少する見込みだ。中小規模の小売業にとって人材確保は年々厳しさを増しており、人手に頼らない店舗運営が現実的な選択肢となりつつある。

また、コロナ禍による生活様式の変化も無人・省人化型店舗の普及を後押しした。感染リスクを避けたいという意識が高まったことにより、非対面・非接触を志向する消費者が増加。さらに、共働き世帯や単身世帯の増加に伴い、24時間好きな時間に買い物ができる利便性も支持されている。

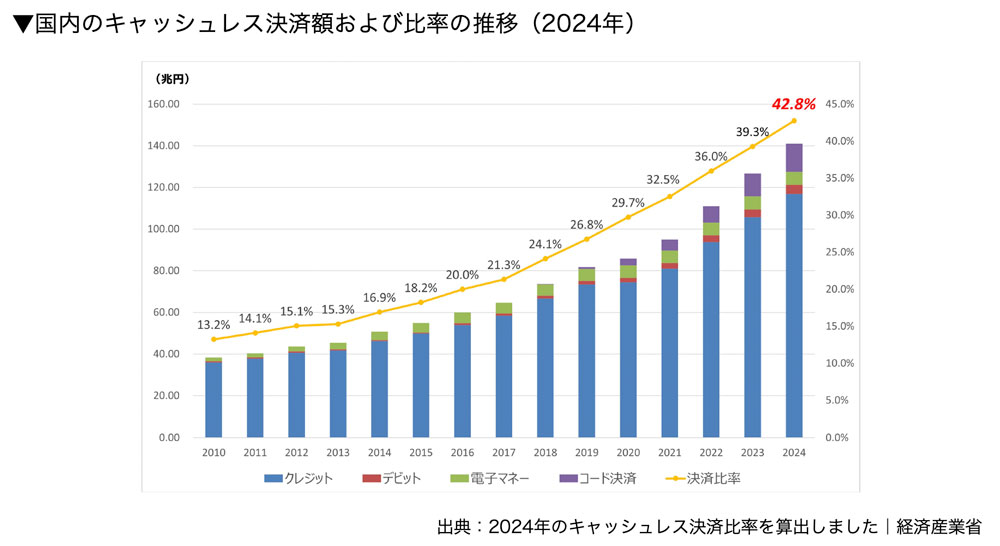

そして、デジタル決済の普及も市場拡大の大きな要因だ。経済産業省の調査によると、2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%(141兆円)に達し、堅調に上昇している。内訳を見ると、クレジットカードが82.9%、QRコード決済が9.6%、電子マネーが4.4%となっており、現金を持たない消費者が増加している。スマートフォンを使った決済手段が広く浸透し、有人レジを設けないビジネスモデルが成立する環境が整ってきたと言える。

現在では、AIを活用した在庫管理や顧客の行動分析、需要予測など、運営の効率化を図るツールも多様化している。これにより食品ロスの削減をはじめ、パーソナライズされた商品提案やプロモーションなどが実現でき、顧客満足度やリピート率の向上につながっている。

無人・省人化型店舗は、単なる省力化ではなく、消費者の新たなニーズと企業の課題解決がマッチングするビジネス領域として注目されている。今後もテクノロジーと生活様式の変化を取り込みながら、さらなる多様化と進化が期待される分野といえるだろう。

近年の無人・省人化型店舗事情

近年、あらゆる業界で革新的な動きが見られ、無人・省人化型店舗は単なる「新しい試み」から「事業の標準形」へと急速に変化している。とりわけ注目すべき点を、以下に挙げる。

技術革新が実現する多様な店舗形態

AI技術の進歩により、従来は技術的に困難とされていた無人店舗の運営が現実的なものとなった。センサー技術、画像認識、機械学習を組み合わせた新しいソリューションが登場し、セルフレジ型から完全無人のウォークスルー型まで、多様な店舗形態が生まれている。これにより、予算規模や事業戦略に応じて最適な無人・省人化レベルを選択できるようになった。

中小企業向けソリューションの充実化

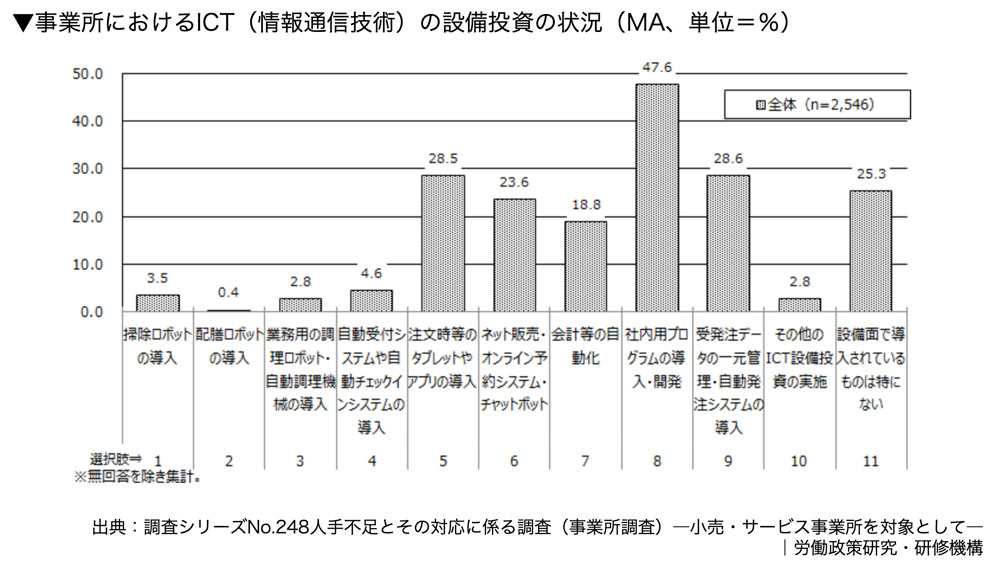

IT企業や設備メーカーなど異業種が協力して無人・省人化型店舗の普及に取り組んでおり、中小規模の事業所でも導入が加速している。労働政策研究・研修機構の調査によれば、小売・サービス業事業所の47.6%が「社内用プログラムの導入・開発」を実施し、28.6%が「受発注データの一元管理・自動発注システム」を導入している。さらに、これらのICT(情報通信技術)投資によって約7割の事業所が「業務効率の向上」に効果を実感しており、省人化技術の実用性を証明する結果となった。

地域密着型無人店舗の展開拡大

都市部の実証実験からスタートした無人店舗は、オフィスや工場、学校、病院、空港、過疎地の住宅街といったマイクロ商圏への展開を広げている。特に人口減少が進む地域では、来店客数が少なく人件費が負担となる住宅街の小規模店舗や、営業時間が限られる工場・学校内の売店など、従来の有人店舗では難しかった経営が、無人店舗であれば成立するケースが増加している。セルフレジや決済システムにより無人店舗を実現し、地域住民の利便性向上に貢献している。

政府支援策の充実

政府は小売業の生産性向上を目的に、無人・省人化技術の導入を後押しする補助金制度を拡充している。例えば中小企業庁の「IT導入補助金」では、無人化システムの導入費用を一部補助しており、多くの事業者に利用されている。また、地方創生の一環として、過疎地域における無人店舗の設置を支援する自治体も増えてきた。こうした支援策の充実により、初期投資のハードルが下がり、中小規模の事業者でも無人・省人化型店舗への参入が現実的な選択肢となっている。

無人・省人化型店舗の仕事

無人・省人化型店舗の運営業務には、主に以下のようなものがある。

- システム・設備管理:システム・設備の保守、メンテナンス、トラブル対応など

- 仕入れ、在庫管理:商品の発注、陳列、在庫補充、品質管理など

- 店舗運営、顧客対応:清掃・衛生管理、利用ガイドの掲示、問い合わせ対応など

- 経営管理:売上管理、経費管理、労務管理、税務処理、法令順守など

- 集客・販促活動:戦略立案、広告宣伝、SNS運用、キャンペーン企画など

- 防犯対策、リスク管理:セキュリティ体制の構築、イレギュラー対応のマニュアル化など

無人・省人化型店舗の経営は、従来の有人店舗とは異なる視点での運営業務が求められる。機械やシステムを最大限に活用し、効率的かつ安定した店舗運営を確立していきたい。

無人・省人化型店舗の人気理由と課題

人気理由

- 労働力不足が解消され、人件費も大幅に削減できる

- 24時間営業がしやすく、売り上げの最大化を図れる

- 小規模スペースでも開業可能で、立地の選択肢が広がる

課題

- 初期投資やシステム維持費の負担が大きい

- トラブル発生時の対応体制を整備する必要がある

- 万引きや不正利用のリスクが伴い、防犯対策が求められる

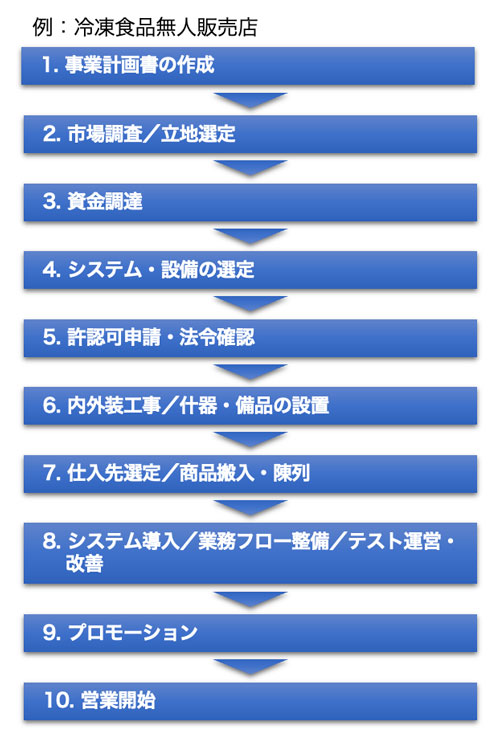

開業のステップ

無人・省人化型店舗の開業ステップは、取り扱う商品やサービス、業態によって異なる。ここでは、小規模な冷凍食品無人販売店の開業ステップの例を紹介する。

無人・省人化型店舗に必要な資格や許可

無人・省人化型店舗の開業に必要な資格や許可は、事業内容や取り扱う商品・サービスによって異なる。開業前には、自治体や保健所、税務署など関係機関に相談の上、必要な準備を進めることが重要である。

<食品を扱う場合>

食品関連の許認可については、販売する商品や形態によって必要なものが細かく異なるため、開業前に必ず管轄の保健所に相談を行うこと。具体的な商品内容や店舗の規模、使用する設備などを伝え、必要な手続きを確認する必要がある。

無人店舗で食品(生鮮食品、冷凍食品、加工食品など)を販売する場合、所管の保健所へ以下の許可や届出が必要となるケースが多い。

- 食品衛生責任者

- 営業許可

- 営業届出

- その他(菓子製造業許可など)

※参考

<その他>

取り扱う商品やサービス、業態によって、以下のような許認可が必要となる。事前に関係機関に相談すると良い。

- 営業許可、営業届出(保健所)

- 事業開始等申告書(都道府県税事務所)

- 防火管理者選任届(消防署):店舗規模に応じて必要

- 古物商許可(警察署):中古品を販売する場合に必要

- 特定遊興飲食店営業許可(警察署):カラオケやビリヤードを設置する場合に必要

など

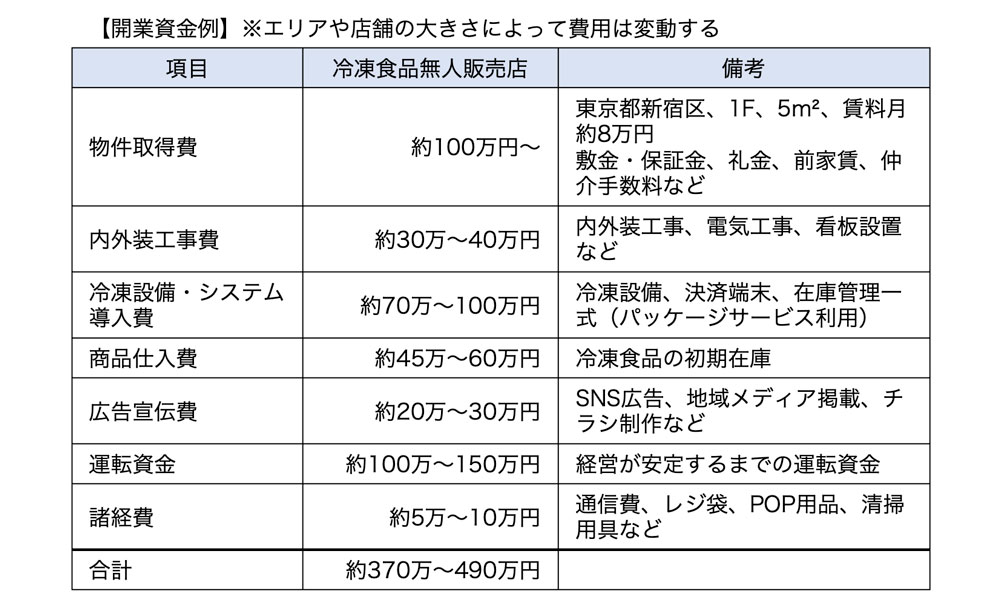

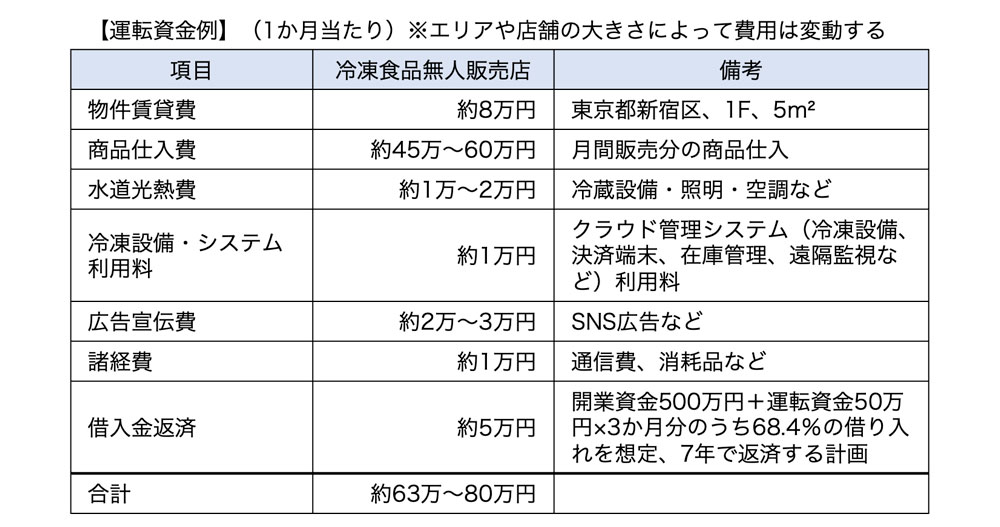

開業資金と運転資金の例

無人・省人化型店舗の開業にかかる費用は、店舗の規模や形態、導入するシステムなどによって大きく異なるが、ここでは小規模な冷凍食品無人販売店を想定した開業資金と運転資金の例を示す(参考)。

前述の通り、無人・省人化型店舗の開業には、以下のような国や自治体、業界団体によるさまざまな支援制度が活用できる可能性がある。

- 中小企業省力化投資補助金:省力化技術や自動化技術への投資が対象となる。

- 事業再構築補助金:新分野への事業展開や事業転換を支援する補助金。

- IT導入補助金:キャッシュレス決済システムや防犯カメラなどのITツール導入費用を支援する。

- 小規模事業者持続化補助金:販路開拓などの取り組みを支援する。創業枠もある。

- 日本政策金融公庫の融資制度:創業期の事業者向けの融資制度。

- 設備投資減税:特定の設備投資を行った際に税制優遇が受けられる。

- 地方自治体の創業支援制度:独自の支援制度を設けている場合がある。

このような支援制度は、開業資金の負担を軽減し、事業を軌道に乗せる上で大きな力となるため積極的に活用すると良いだろう。最新の情報や詳細な申請要件については、必ず各制度の公式ウェブサイトで確認を。

※参考

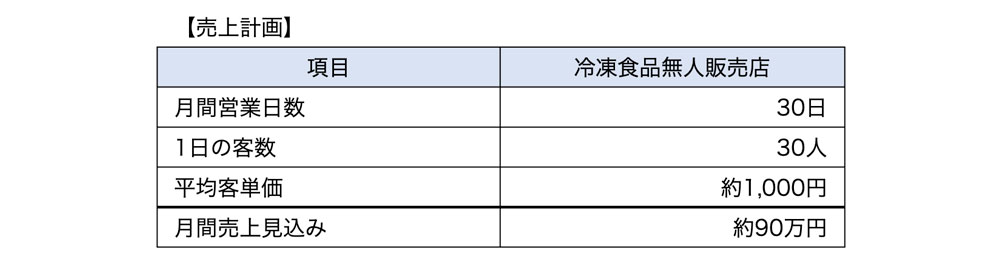

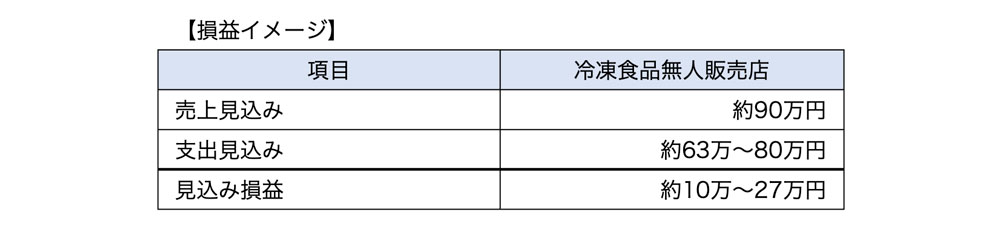

売上計画と損益イメージ

最後に、冷凍食品無人販売店を開業した場合の1か月の収支をシミュレーションしてみよう。

まず、売上イメージを以下のように設定する(例)。

売上見込みから支出見込み(前項、運転資金例)を引いた損益イメージは次のようになる。

無人・省人化型店舗の成功には、利用に関するフィードバックの収集と継続的な改善が不可欠だ。システムの使いやすさ、商品の充実度、店舗の清潔さなどについて、定期的に顧客の声を収集し、運営の改善に活用する。また、技術の進歩に合わせたシステムの更新や、新しいサービスの導入により、競争力の維持・向上を図っていきたい。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)