法律コラム

改正雇用保険法(第4回)—雇用保険の適用拡大およびその他の雇用保険制度の見直しについて—

2025年 10月 24日

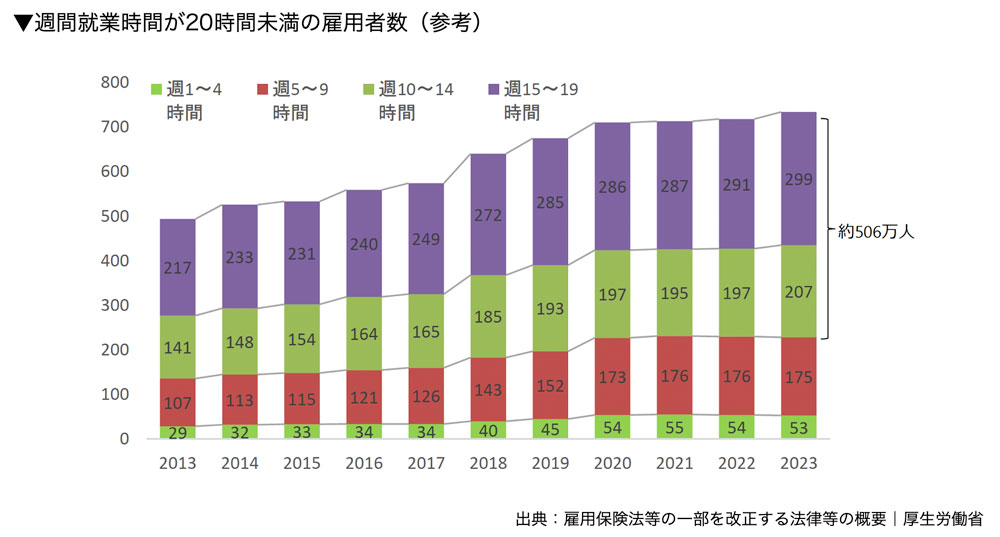

人手不足が深刻化する中、多様な働き方を支えるセーフティネットの構築が進められています。2024年5月に成立した雇用保険法改正を受けて、雇用保険の週所定労働時間10時間以上への適用拡大や、給付制度の見直しについて解説します。

1.制度改正の背景と目的

政府が推進する三位一体の労働市場改革と併せて、人手不足への対応も視野に入れ、多様な人材がその能力を最大限に生かして働けるよう、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築が進められています。これにより、個々のニーズに応じた働き方の選択や、能力が発揮できる環境整備が進められています。

そうした方針を受けて、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大が検討され、2028年度までをめどに実施することが、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)にて示されています。

2.週10時間以上への適用拡大とその影響

2024年5月に成立した雇用保険法の改正により、被保険者の要件である週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へと変更され、適用対象が拡大されることになりました。

給付については、適用拡大により新たに被保険者となる者も、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などが給付対象となります。給付水準も、短時間勤務者向けに別基準を設けることなく、同様の保護を図ります。この改正により、被保険者は約500万人増加すると見込まれています。施行は、影響の大きさを考慮し、令和10年10月1日とされています。

3.保険料・国庫負担の取り扱い

また、給付制度が現行の被保険者と同様であることを踏まえ、保険料率や国庫負担割合も同等の水準で設定される方針です。

施行に向けては、雇用保険制度適用の意義やメリットについて労使双方の十分な理解を得られるよう、関係行政機関や企業からの丁寧な周知が求められます。同時に、追加的な事務負担が生じる事業主に配慮し、申請手続きのDX化や、業務の効率化も着実に進めていく必要があるとされています。

4.見直しされる具体的な制度内容

(1)被保険者期間の算定基準

基本手当をはじめとする失業等給付について、受給資格の判定の基礎となる被保険者期間は、現行のとおり、離職日から2年間に被保険者期間が12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、1年間に6か月以上)であることが必要です。

その上で、現行では「離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある場合」に被保険者期間1か月として算入されていますが、改正後は「6日以上」または「40時間以上」へと見直されます。

(2)失業認定基準および自己の労働により収入がある場合の取り扱い

基本手当の支給にあたっては、現行では、受給資格者が失業状態にあることの確認(失業認定)をするため、4週間に一度、公共職業安定所への来所と、過去28日間の就業状況の申告が求められています。原則として、労働した日のうち、労働時間が4時間以上の日については失業認定を行わず、4時間を下回る日については、自己の労働によって得た収入額に応じて減額した上で、基本手当を支給することとしています。

改正後は、この失業認定の基準が1日あたり「2時間以上」に引き下げられ(週10時間相当)、より短時間の労働でも失業とみなされない場合が増えることになります。

(3)賃金日額の下限額、最低賃金日額の見直し

現在の法定の賃金日額の下限額は、以下のいずれか高い方とされています。

- 毎月勤労統計による平均定期給与額の変化率で毎年自動改定した額

- 最低賃金(地域別最低賃金の全国加重平均率)で週20時間労働した場合の額

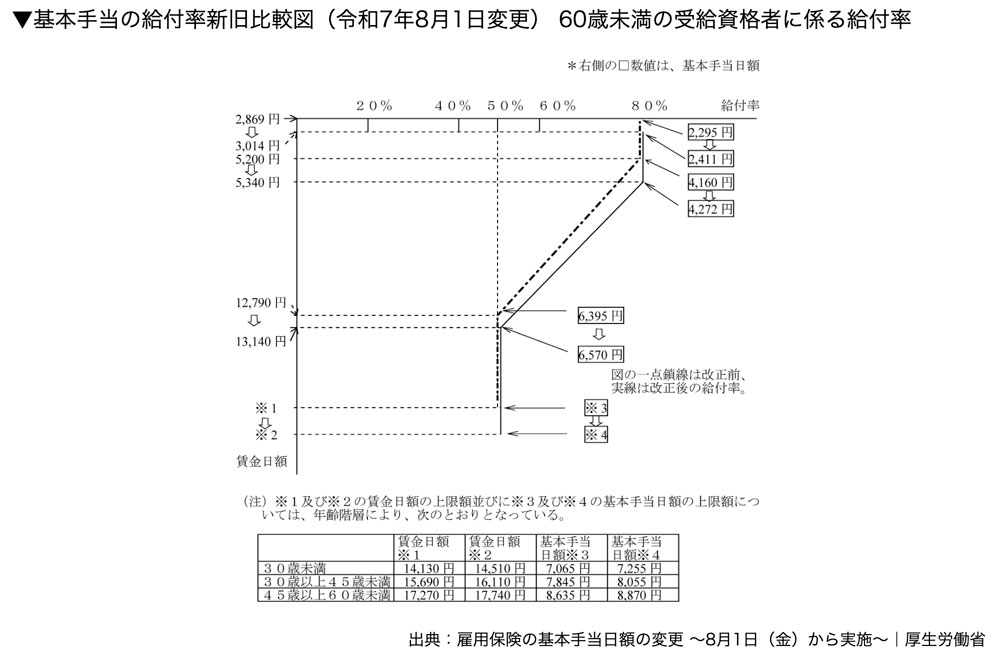

基本手当は賃金日額が低いほど給付率が高く、一定額を超えると最高80%から段階的に逓減される仕組みとなっています。令和7年8月1日改定額を基に作成されたのが下の図です。横軸に給付率を、縦軸に賃金日額(下にいくほど高額)を置いたもので、図中の一点鎖線と実線はそれぞれ、改正前と改正後の給付率を示しています。

また、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第18条に基づき、毎年、賃金日額の範囲などを変更する際に比較する最低賃金日額も改定されました。現行では、最低賃金(全国加重平均)で週20時間労働した場合を基礎として設定していますが、改正後は最低賃金(同)で週10時間労働した場合を基礎として設定することになります。

5.企業・実務への影響と準備事項

週所定労働時間10時間以上への適用拡大により、新たに加入対象となる被保険者は最大で約500万人と予測されています。各職場においても、相当数の対象者が生じることが予測されるため、今後、企業は雇用保険に係る事務処理や保険料負担を踏まえた上で、対応を検討し、対象者や被保険者期間の確認など、必要な準備を早めに行いましょう。

▼改正後の主な変更点

|

改正前 |

改正後 |

|---|---|---|

被保険者期間の算定基準 |

賃金の支払の基礎となった日数が【11日以上】、または賃金の支払の基礎となった労働時間数が【80時間以上】ある場合をひと月とカウント |

賃金の支払の基礎となった日数が【6日以上】、または賃金の支払の基礎となった労働時間数が【40時間以上】ある場合をひと月とカウント |

失業認定基準 |

労働した場合であっても、1日の労働時間が【4時間未満】にとどまる場合は失業日と認定 |

労働した場合であっても、1日の労働時間が【2時間未満】にとどまる場合は失業日と認定 |

法定の賃金日額の下限額(1)と最低賃金日額(2)※ |

(1)屈折点(給付率が80%となる点)の額の【2分の1】 |

(1)屈折点(給付率が80%となる点)の額の【4分の1】 |

※「(1)を毎月勤労統計の平均定期給与額の変化率を用いて毎年自動改定した額」と(2)を毎年比較し、高い方を賃金日額の下限額として設定

出典:雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要|厚生労働省

監修

社会保険労務士法人三平事務所 三平和男代表社員