ビジネスQ&A

地域活性化に向けた企業と自治体の連携はどのように進めればよいのでしょうか。

2025年 2月 7日

地域の皆さんに支えられて創業50年を迎えました。これから地域の活性化に取り組んでいきたいと考えていますが、企業と自治体の連携は具体的にどのように進めていけばよいのでしょうか。

回答

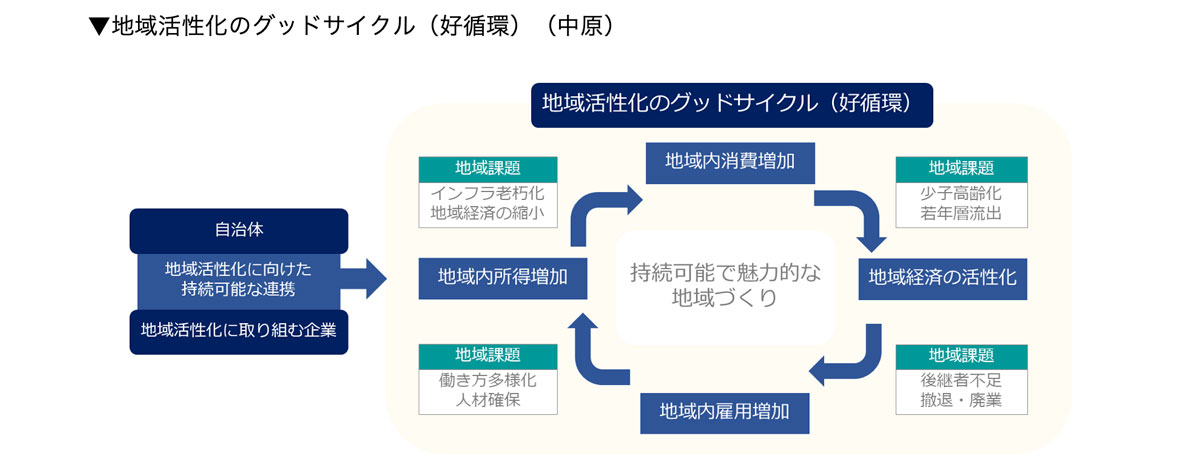

企業と自治体が地域活性化に取り組む際、両者の連携は地域課題の解決に向けた目標を共有することから始まります。自治体は地域課題の解決に向けて関係各所に協力を呼びかけるとともに、目標達成に向けた実証の場や連携の場を提供します。一方、企業は社会に良い影響を与え、良質な雇用や豊かな暮らしの実現に向けた事業活動を通して地域課題を解決します。共有された目標のもとで、連携の効果を適切に評価し、次のステップへ進むことが、地域活性化のグッドサイクル(好循環)を実現する鍵となります。

1.連携の基盤構築と目標設定

地域活性化における企業と自治体の連携は、強固な基盤を構築することから始まります。まずは、定期的な対話の場を設けることが重要です。企業の経営者や幹部と自治体の首長や関連部署の責任者または、担当者が会する機会を作ります。この場で地域の現状分析や将来ビジョンを共有し、同じ方向性を持つことが大切です。

次の過程では、企業と自治体が互いの強みと課題を理解し、共通の目標を設定します。共通の目標から策定する具体的な目標は、企業と自治体の両者が納得できるものであることと、地域の特性や課題に基づいて設定されたものであることが必要です。また、目標の設定においては、両者の役割と責任を明確にすることも重要です。

例えば、「5年以内に観光客数を20%増加させる」「地域の特産品の売上を2倍にする」といった数値目標を設定することで、進捗管理がしやすくなります。数値目標の進捗を企業と自治体が共有することで、連携の効果を実感することができます。

連携の基盤を構築する段階では、法的・財政的な枠組みも整備する必要があります。PPP(官民連携)、PFI(民間資金活用)などの手法を検討し、適切な連携スキームを選択します。これにより、持続可能な協働体制を構築することができます。また、自治体が企業に対して補助金や助成金を提供し、規制緩和などの支援を行うケースもあります。

さらに、地域活性化に向けた取り組みの一環として、包括連携協定を結ぶケースもあります。包括連携協定とは、地域が抱えている多岐にわたる課題に対して、自治体と民間企業が協力して解決を目指すための協定です。この協定を締結することは、自治体と企業の双方にメリットがあります。自治体にとっては、民間企業の持つ先進的な技術やノウハウを活用できることや、財政負担を軽減できることなどが挙げられます。一方、企業側にとっては、地域貢献を通じた企業イメージの向上や、新たなビジネスチャンスの創出などのメリットがあります。

これらの基盤構築と目標設定のステップを丁寧に行うことで、その後の具体的な連携施策がより効果的に進められることになります。

2.具体的な連携施策の実施

基盤が整い目標が設定されたら、次は具体的な連携施策の実施段階に入ります。施策を実施する際には、PDCAサイクルを回すことが重要です。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を修正することで、より効果的な地域活性化を実現することができます。具体的な連携施策には、以下のようなものがあります。

ア.地域資源の活用

地域の特産品、観光資源、文化的資産などを、企業のマーケティング力や商品開発力と組み合わせて新たな価値を創出します。例えば、地元の農産物を使った加工食品の開発や、歴史的建造物を活用した宿泊施設の整備などが考えられます。

イ.人材交流

企業から自治体への人材派遣や、自治体職員の企業研修などを通じて相互理解を深めるとともに、新たな視点や専門知識を得ることができます。例えば、マーケティングの専門家が自治体の観光振興策に助言を与える、自治体職員が企業のCSR活動に参加するといった交流で、互いの強みを生かした施策が生まれやすくなります。

ウ.インフラ整備

道路、公共施設、通信網などの整備において、企業の技術力や資金力を活用することで、より効率的かつ革新的な開発が可能になります。例えば、スマートシティの構築に向けて、ITベンダーと自治体が協力してエネルギー管理システムや交通システムの最適化を図るといった取り組みがあります。

エ.地域ブランディング

企業のマーケティングノウハウと、自治体が持つ地域の歴史や文化に関する知識を組み合わせることで、効果的な地域ブランドの構築が可能になります。これには、ロゴやスローガンの開発から、メディア戦略、イベント開催まで、幅広い活動が含まれます。

オ.環境保護や防災

企業の技術やリソースを活用した環境保全活動や、災害時の連携協定の締結など、地域の安全と持続可能性を高める取り組みが行われています。

また、地域活性化に向けてさまざまな官民連携プラットフォームが設立されています。以下のプラットフォームは、自治体と企業のマッチングや情報交換の場としても機能しているため、この場から両者の連携を構築することができます。

- 地域活性化センター:

地域振興の推進のために設立された一般財団法人で、全国の地方自治体と多くの民間企業が会員となっています。主な活動内容には、地域づくりに関する情報提供や調査・研究、人材育成研修の実施、まちづくりに関する助成金の交付などがあります。 - 防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム:

災害対策にICTなどの先進技術を活用するためのマッチングサイトとして機能しています。自治体のニーズと民間企業の先進技術とのマッチングや、効果的な活用事例の全国展開などを行っています。

3.連携の評価と地域活性化に向けた持続可能な発展

企業と自治体の連携による取り組みを発展させるためには、その効果を適切に評価し、次の段階へとステップアップしていくことが重要です。

(1)連携の評価

定量的・定性的な指標を組み合わせて多角的に分析します。定量的指標としては、観光客数、地域の雇用者数、新規事業の売上高、地域のGDP成長率などが挙げられます。これらの指標を定期的に測定し、目標値との比較を行うことで、連携の効果を数値で把握することができます。

一方、定性的指標としては、地域住民の満足度、企業の社会貢献度、自治体職員の意識変化などが考えられます。これらはアンケート調査やインタビューを通じて評価します。例えば、「地域の将来に対する希望が持てるようになった」「企業と自治体の距離が縮まったと感じる」といった声を集めることで、数値では捉えられない変化を把握することができます。

評価結果は、企業と自治体の双方が率直に意見を交換し、互いの視点を理解して、成功要因や課題を分析します。成功事例についてはその要因を明確にし、他の取り組みへの応用を検討します。一方、問題点や課題が明らかになった場合は、その原因を探り、改善策を協議します。

(2)地域活性化に向けた持続可能な発展

評価を経て、連携をさらに発展させるための次のステップを検討します。以下のような方向性が考えられます。

ア.連携の範囲拡大

成功した取り組みを他の分野にも広げる、または参加企業や自治体の数を増やすなど、連携の規模を拡大します。

イ.イノベーションの促進

新技術の導入や斬新なビジネスモデルの開発など、より革新的な取り組みにチャレンジします。

ウ.広域連携への発展

近隣の自治体や他地域の企業まで巻き込んだ、より大規模な地域活性化プロジェクトへと発展させます。

これらの発展的な取り組みを進める際には、新たな課題が生じる可能性もあります。連携の規模が大きくなることで意思決定が複雑化しないように、体制や運営を柔軟に変えていく必要があります。連携の発展や新しい分野への挑戦に伴い、新たな人材やスキルが必要となる場合もあります。そのため、人材育成を継続しながら、外部専門家の登用なども検討すべき事項となります。

地域活性化の取り組みには、公的機関の支援も充実しています。中小企業基盤整備機構(中小機構)では、「農商工連携」の構想から計画策定、さらに法認定後の事業化まで一貫したハンズオン支援を行う新事業創出支援を実施しています。また経済産業省では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域が経済的効果を得られる「地域経済牽引事業」を実施する事業者などに向けて、地域未来投資促進法による支援も行っています。

地域活性化に取り組む企業と自治体の連携は、継続的な努力と創意工夫が必要な取り組みです。しかしながら、適切な評価を行い、柔軟な発展戦略を実行することができれば、持続可能で魅力的な地域づくりを実現することができます。

地域の課題に一つひとつ丁寧に取り組み、魅力的な地域づくりを進めるなかで、その一つの要素から地域活性化のグッドサイクル(好循環)が生まれます。企業と自治体の持続的な連携はグッドサイクルを支える原動力となり、その成果は「この街で暮らしたい、働きたい」と人々に選ばれる理由へとつながります。

- 回答者

-

中小企業診断士 中原 賢二