中小タスクが行く!

第17回:業務フロー作成編

2019年 9月 2日

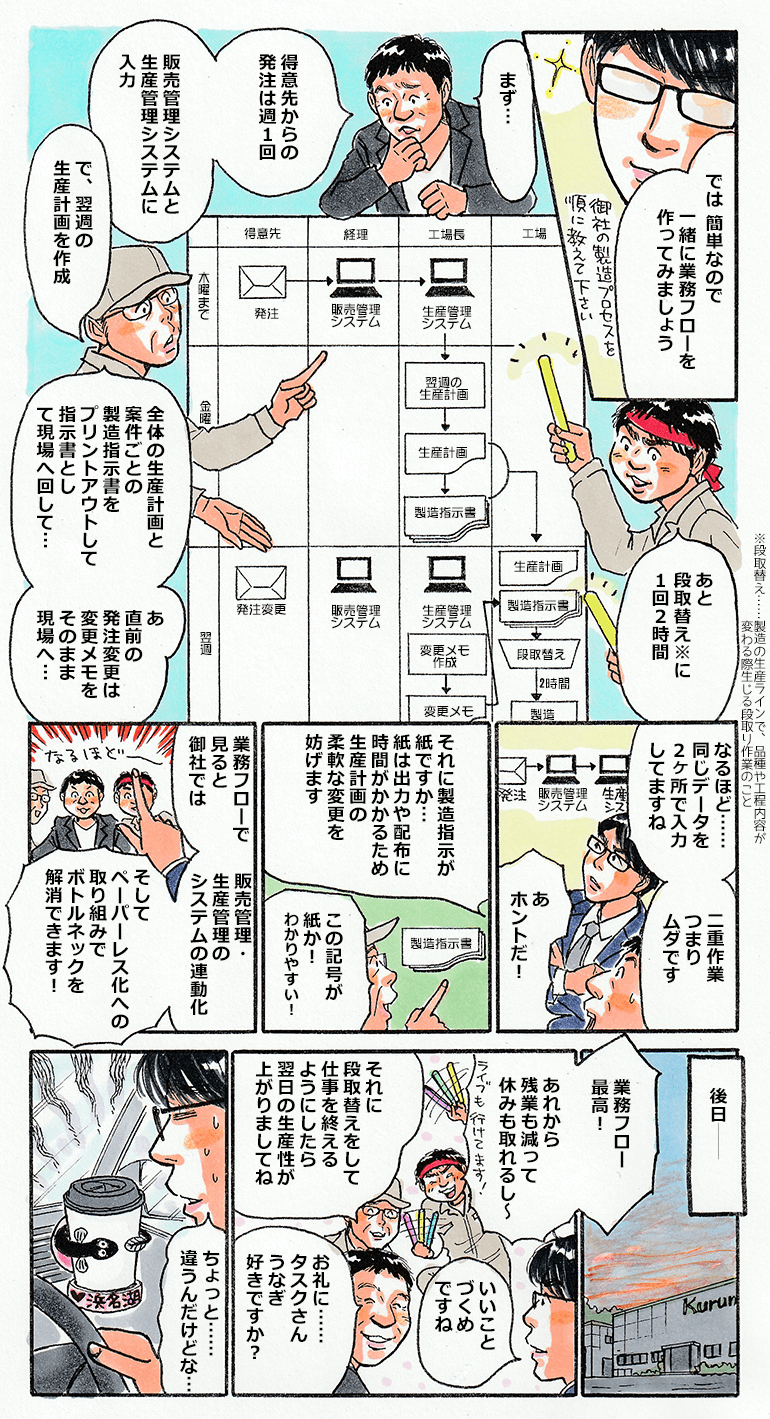

業務フローを作ると、

ボトルネックが見えてくる

業務を「見える化」する業務フロー

中小企業・小規模事業者の多くは経営資源、特に人的資源が乏しいため、一人二役どころか三役、四役をこなしている状況は珍しくありません。また、得意先に対する立場も弱いことがあり、イレギュラーな要望に応えざるを得ないことが多々あります。

こうした事情を受けて、中小企業・小規模事業者の業務は、属人化・ブラックボックス化する傾向があります。すると、誰がどんな仕事をどれだけ抱え、どのようなやりかたで対処しているかがわからなくなるため、従業員一人ひとりは真面目に頑張っていても、業務が滞り、なかなか利益に結びつかないという悪循環に陥る恐れもあります。

このような属人化・ブラックボックス化した業務を「見える化」するツールが、業務フローです。業務フローを作成し、業務プロセスを図示することで、業務のスムーズな進行を妨げる「ボトルネック」*が見えてくることがあります。

* ボトルネック(bottleneck)......「瓶(bottle)の首(neck)」の意。首が細い瓶のイメージから、「全体の作業工程のうち、処理能力などが最も低い部分」を指すビジネス用語。ボトルネックとなっている制約を解消していくことで、仕事の効率化を図ることができる。

業務フロー作成の基本

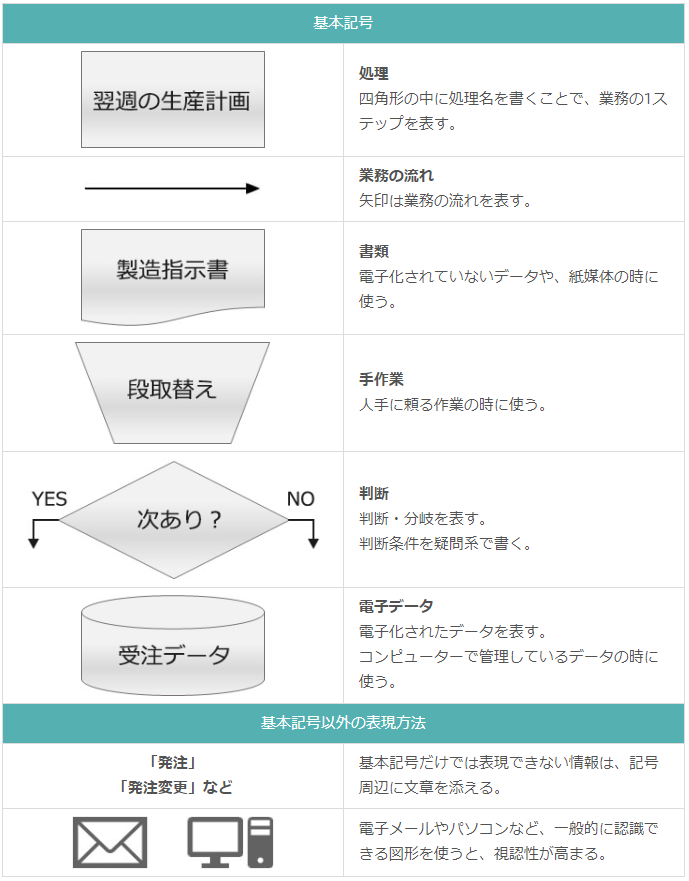

業務フローでは、下図のように、業務の流れを簡単な記号で表します。書き方に厳密なルールはなく、見た人が理解できれば、どのような書き方でも構いません。ただ、誰が見てもわかりやすいよう、以下のように作成するのが一般的です。

【1】業務フローを記載する方向

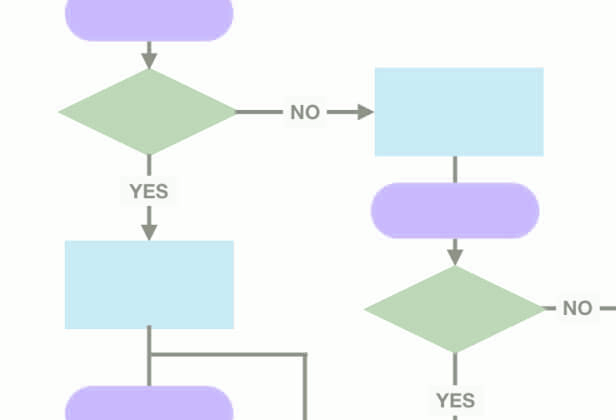

人の視線は、左上から右下に動くのが一般的です。そのため、業務フローも左上を基点とし、右下の方向に流れているほうが、見る人が理解しやすくなります。また、分量の目安としては、1枚の用紙に収まる分量で作るのが理想的です。

【2】担当ごとに枠を設ける

基本的に一つの業務は、複数の企業、部門、人物が連携しあうことで実施されています。それぞれの役割を明確にするため、企業や部門ごと、あるいは業務にたずさわる人物ごとに枠を設けます。

【3】主な記号の種類

四角形と矢印だけでも理解可能な業務フローを作れますが、次のような基本記号を使い分けることで、表現力がさらに高まります。

最初はざっくりまとめてみる

業務フロー作りを成功させるポイントのひとつが、最初はざっくり業務の概要をまとめてみることです。最初から詳細なレベルで業務フローを作ろうとすると、用紙のスペースが足りなくなったり、慣れていないため内容が矛盾したりして、途中で挫折する可能性が高まります。

まずは概要レベルから始めて、その後、部分部分を詳細化すると、業務フローの作り方に徐々に慣れて、正確なものを作れるようになっていきます。

経営トップが業務フロー作成に加わる意義

現状業務のフロー作りは、現場担当者に任せることで、精度の高いものをつくることができます。しかし、正確な業務フローを作っただけでは、業務改善につながらない可能性が高いことも事実。日々の業務を遂行している現場は、現状を変えることに二の足を踏むことが多いからです。組織には、不確実な変革よりも現状の精緻化を好み、大規模な変化をいやがる傾向があります。

そこで、業務改善につながる業務フロー作成のためには、経営トップの積極的な関与が重要になります。経営トップであれば、業務フロー作成の中で、課題・問題点をあぶり出し、その改善を決断することができるからです。

問題点をあぶり出そう

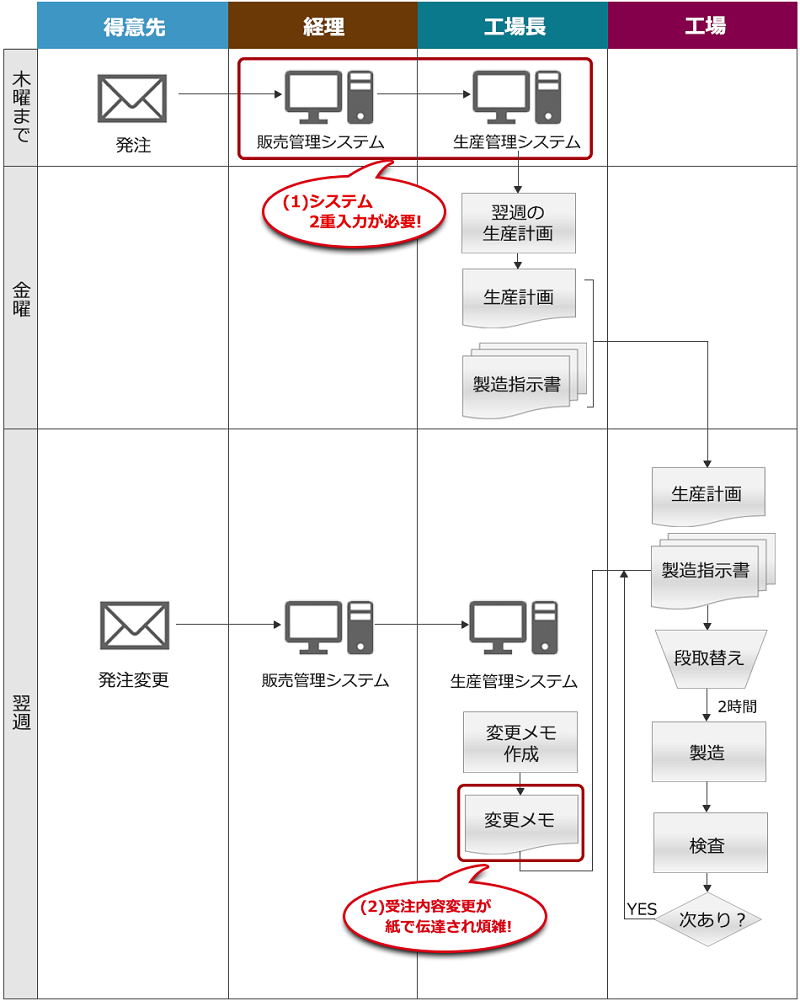

現状の業務フローを作る過程で、プロセスの非効率な点が見えてきたら、例えば下図のように赤字を入れるなどして目立つように記載します。

この段階では、解決策の検討は後回しでもかまいません。あくまで「現状業務プロセスの正確なモデル化」と「問題点のあぶり出し」に専念します。

もし、問題点が見えてこない場合は、より詳細なレベルの業務プロセスを書き込みます。現場の手を借りて、より具体的に業務プロセスを描き込んでいくことで、ボトルネックとなっている問題点が見えやすくなります。

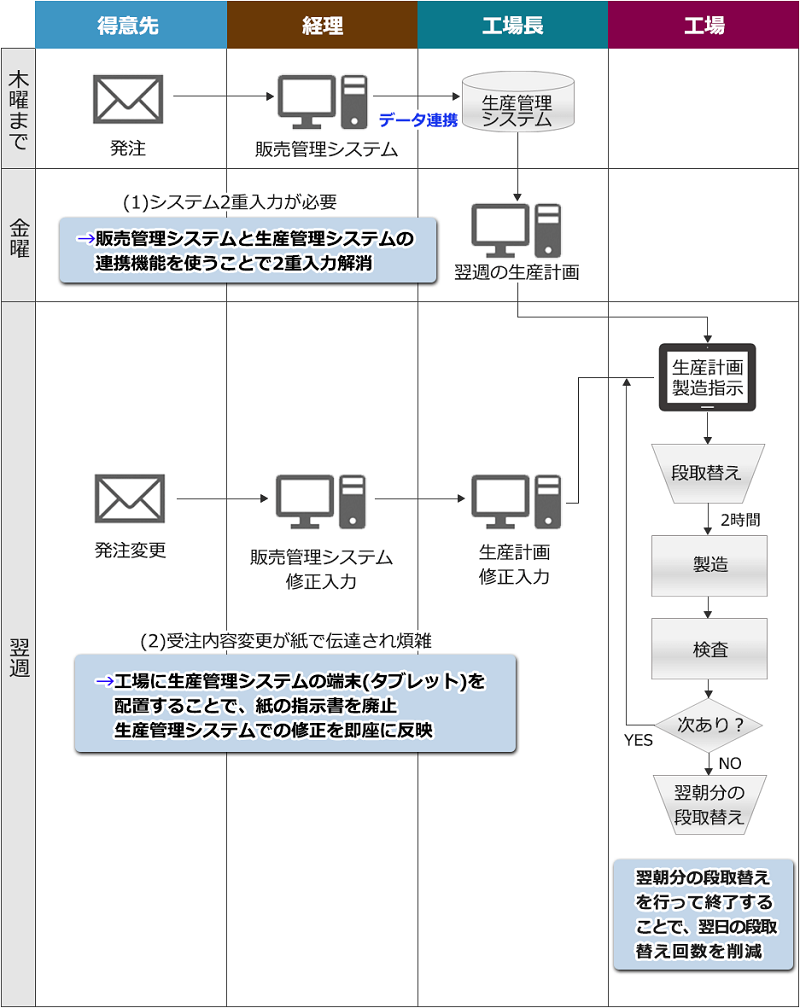

最終的に「あるべき姿の業務フロー」を作成しよう

現状業務フローで問題点をあぶり出したら、その解決方法を検討し、以下のように「あるべき姿の業務フロー」を作成します

理想的な業務プロセスを描き込む「あるべき姿の業務フロー」作成に、投資の意思決定権者である経営トップが関与することで、抜本的な業務改善につながる可能性が俄然、高まります。ただし、投資決定をする場合はやみくもに行うのではなく、併せて効果の目標値の設定も必要になります。

業務の「標準化」を促すきっかけにも

ここまで見てきたように、業務フローは作り方自体は難しくありません。そのため、専門家の力を借りずとも、企業が独力で作成することができます。

また、業務フロー作りがきっかけとなり、業務プロセスの「標準化」が促され、製品の品質向上が望めるというメリットもあります。業務のさらなる効率化、そして生産性向上のために、社内での定期的な作成をお勧めします!