業種別開業ガイド

コンビニエンスストア

2025年 5月 2日

トレンド

アメリカ発祥のコンビニエンスストアは、日本では1970年代にフランチャイズ方式でチェーン展開され、今では日本人のライフスタイルに欠かせない便利な存在となった。食品や日用品の販売に加え、宅配便の受付や公共料金の支払いにも対応している。多くのコンビニエンスストアではATMやマルチコピー機を設置し、時間を問わず現金の引き出しやチケットの発券ができるなどサービスの多様化が進んでいる。

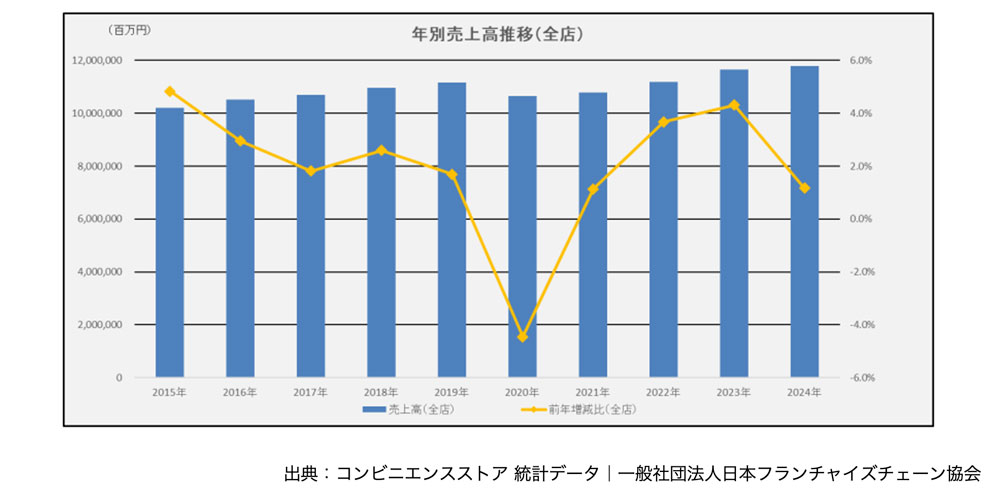

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の調査によると、2024年の年間売上高は11兆7,953億円(前年増減比1.2%)となり、コロナ禍の影響で落ち込んだ2020年以降堅調に推移している。

コロナ収束による経済活動の正常化やインバウンド客の増加が、コンビニエンスストアの売り上げにも寄与していると考えられる。

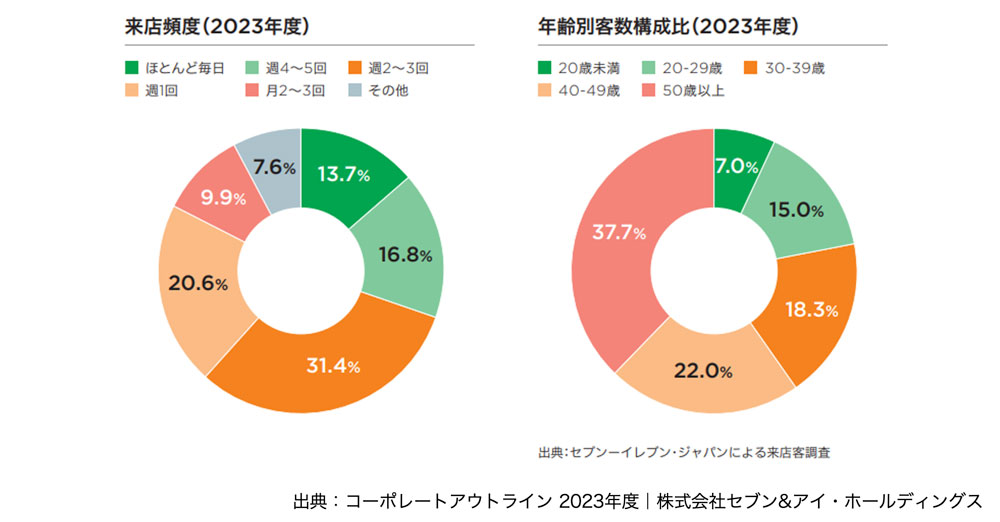

大手コンビニエンスストアの調査データによると、2023年度は利用者の約6割が週2~3回以上通っており、年齢層は50歳以上が4割近くを占めている。

生活に密着し、日常の食事をコンビニエンスストアで購入する人も多く、安全な品質とおいしさにこだわった商品を開発、提供するようになった。食の専門家が携わって商品を開発するプライベートブランドや、低糖質、低カロリー、オーガニック商品といった健康志向商品に力を入れるコンビニエンスストアが出てきた。また、店内で調理したできたての弁当やベーカリー販売を強化し差別化を図るところもある。

日用品の品ぞろえも変化している。これまでのコンビニエンスストアに置いてある生活用品や雑貨は、緊急需要に応える商品が中心だった。しかしコロナ禍の行動制限により、自宅近くで生活用品を購入したいというニーズが高まった。素材・技術・デザインにこだわった衣料品の開発や、有名製造小売業と提携してコラボ商品を企画するコンビニエンスストアが登場した。100円ショップ商品を導入し、売り上げを伸ばしているところもある。

また、他業種と提携してビジネスを展開するコンビニエンスストアも出てきた。コインランドリー、書店、薬局などとの併設店や、カーシェアリングサービスを取り扱う店もある。1つの場所でさまざまな商品やサービスを購入できる「ワンストップショッピング」がかなえられ、さらなる利便性が高まっている。

売上高と比例して、平均客単価も上昇傾向だ。日本フランチャイズ協会によると、2019年は639.3円だった平均客単価は、2023年には720.5円と約80円上昇している。来店頻度を増やすための取り組みも盛んだ。指定商品を購入し、限定期間に再来店で商品を無料プレゼントする「1つ買うと1つ無料」など、ポイントやクーポンを利用した試みが見られる。

現代のライフスタイルに合わせて、売り場改装に取り組んでいるところも多い。冷凍食品売り場の拡大、厨房設備の新設、セルフレジの設置、イートインを衣料品売り場に転換など、顧客のニーズに応えられる体制を整備している。

立地により顧客のニーズが異なるため、店舗ごとに商品構成を変えるなど、各社戦略を練っている。例えば、立地を「都市型」「住宅型」「郊外型」のように分け、ビジネスパーソン向けや家庭向けなど、需要を見込んだ商品をそろえる工夫をしている。

近年では、オフィスビルや宿泊施設の一画に出店するビルイン型の店舗が増えている。オフィスワーカーが必要とするアイテムや食品、ホテルであれば訪日外国人を狙った商品といったように最適な品ぞろえに注力できるメリットがある。

需要を見込んで商品数を調整できれば、廃棄商品の減少にもつながる。ほかにも、国が提供するPOPで「てまえどり」を呼びかけたり、消費期限の近い食品に購買を促す値引きシールを貼ったりして、食品ロス削減に取り組む店舗は多い。サステナビリティへの取り組みは各社で行っており、例えば、消費期限を1日延ばす特殊な包装技術の採用や、食品容器のプラスチック使用量を削減するなど、各社活動を強化している。

近年のコンビニエンスストア事情

コンビニエンスストア市場は、大手チェーン3社で全体の9割を占めている。一定のエリアに集中して出店する戦略などにより、店舗数を増加させて市場を拡大してきた。しかし日本フランチャイズ協会のデータを見ると、2017年から2023年にかけては微増減を繰り返している。物価高や働き手不足を背景に、立地を厳選し、前述のような1店舗当たりの収益を底上げする戦略に移行しつつある。

コンビニエンスストアの根幹として、社会インフラの役割がある。社団法人日本フランチャイズチェーン協会は、2009年に「社会インフラとしてのコンビニエンスストア宣言」を発表し、4つの課題(環境、安全・安心、地域経済活性化、消費者の利便性向上)を掲げている。これを基盤に、生活の変化に対応した取り組みが行われている。

コロナ禍にはデリバリーサービスの展開を加速させ、消費者の利便性に寄与した。外部プラットフォームを活用したシステムのほかに、独自端末を開発して加盟店の業務負担を減らし導入しやすい仕組みを作ったところもある。

近年では、過疎地域への出店を進める動きも見られる。大手コンビニエンスストアはこれまで多くの集客が見込める場所に出店してきたため、都市部のコンビニエンスストアは飽和状態となっている。出店余地を探る中、人口減少が深刻な過疎地域へ出店し、地元住民の生活を支えるインフラの役割を強化する考えを示している。

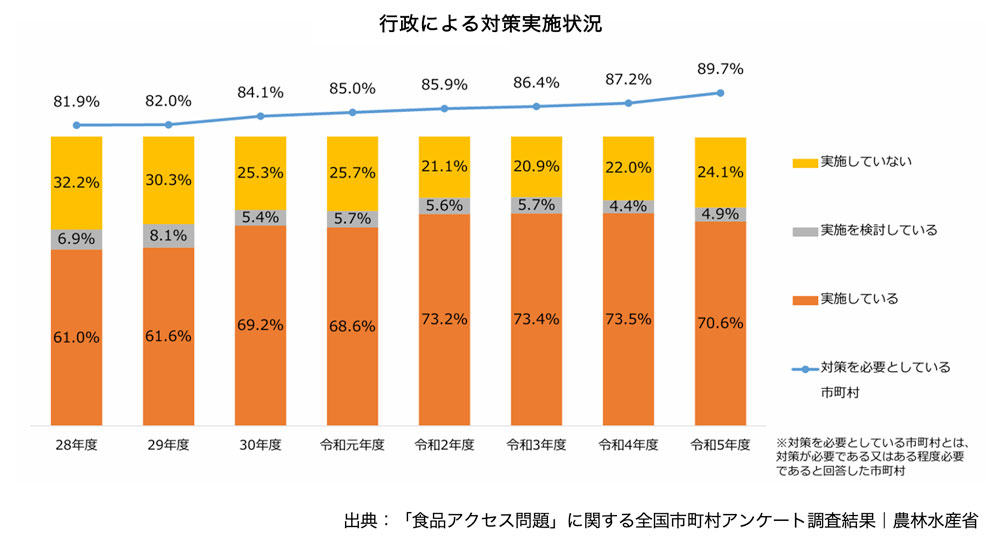

農林水産省が行った調査によると、食品の買い物について対策を必要としている市町村は約90%に及ぶものの、対策を実施しているのは約70%に留まっている。

対策を必要とする背景として、住民の高齢化や地元小売業の廃業、公共交通機関の廃止、運転免許証の自主返納者の増加などが挙げられている。

大手コンビニエンスストアは、スーパーの跡地などに「地域共生型コンビニ」として出店を進めている。通常の商品に加え生鮮食品を取り扱い、広めのイートインスぺースを設置。日常の買い物の利便性だけでなく、地域住民の交流の場としての機能も期待できる。すでに出店した店舗は、当初の見込みを上回る売り上げになっているという。

課題となる働き手不足においては、AI(人工知能)やデジタル技術を活用し、無人営業時間を設けるなどして24時間営業を実現している。また、ロボットやドローンで配達の強化を図るコンビニエンスストアもある。

テクノロジーを活用した試みとして、完全無人店舗の実験を開始している。方法には、顧客が商品のバーコードを読み取って自動精算機で支払いを行う「セルフレジ型」と、商品に付けたRFIDタグ(電波を用いた記録媒体)で電子決済する「ウォークスルー型」の2種類がある。

品出しや客への案内、システムの故障など、完全に無人化するには課題がある。最近では業種を超えた大手3社が「未来のコンビニ」への変革に向けた取り組みを開始した。品出しはロボットが行い、支払いはスマホレジを導入。AIを活用した需要予測は、食品ロス削減にも貢献する。

さらに、コンビニエンスストアを地域の核として位置付けコミュニティの活性化を図る。具体的には、高齢者見守りサービスの提供、災害時の支援拠点機能の強化、地域特産品の販売促進などが計画されており、実現に向けた取り組みが注目されている。

コンビニエンスストアの仕事

コンビニエンスストアの仕事は、主に「店舗オペレーション」と「店舗マネジメント」に分けられる。それぞれの具体的な仕事は以下の通り。

店舗オペレーション

- 商品陳列・管理:陳列棚の整頓や商品の補充、廃棄商品処理

- 接客・販売:レジ、接客対応、代行サービス受付、簡易調理、販促活動

- クリンリネス:店内および店舗周辺の清掃、機器清掃、ゴミ・リサイクル処理

- 発注:効率的な商品の発注

- 帳票・現金管理:売上高・来店者数の帳票化、商品券やクーポン券の取り扱い、返金対応

- 点検・防犯:機器点検、防犯・犯罪対策

店舗マネジメント

- 店舗管理:日常オペレーションの推進、計数管理、就労管理

- 予算・営業計画作成:予算・営業計画策定・実行管理、発注・マーチャンダイジング、販促策と売場づくり

- 従業員採用・教育:人材の採用、人材教育、ワークスケジュールの作成と管理

コンビニエンスストアの人気理由と課題

人気理由

- 本部の手厚いサポートで事業経営が初めての人でも始めやすい

- 柔軟なサービス展開で景気変動の影響を受けにくい

- 地域密着でリピート顧客を獲得しやすい

課題

- 本部へのロイヤリティが高額になりやすい

- 裁量権が小さい

- 人材不足で体制を整えにくい

- 年中無休・24時間営業で心身に負担がかかりやすい

開業のステップ

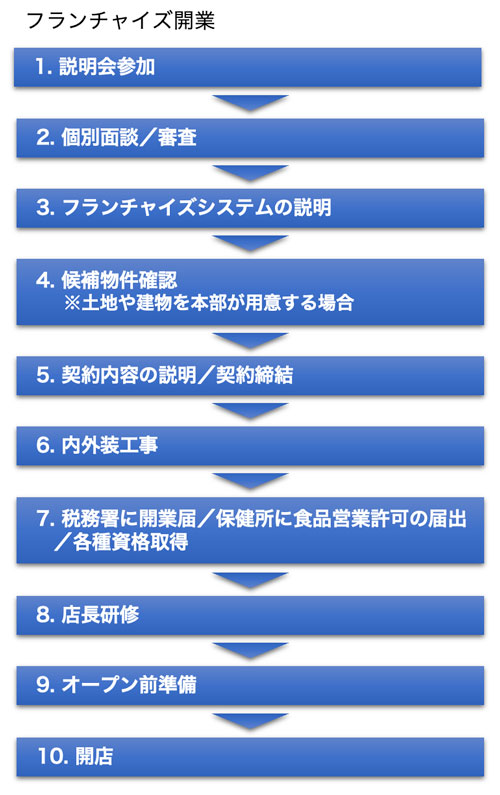

コンビニエンスストアは、フランチャイズ契約で開業するのが一般的だ。開業のステップは、以下のような流れになる。

大手コンビニエンスストアの場合、土地や建物を本部で用意するシステムが整っている。既存店舗のオーナーになるか、一から店舗を作っていくか、サポート内容は企業により異なる。開業資金にも影響するため、自身の資金繰りに合わせて選ぶと良いだろう。

コンビニエンスストアに役立つ資格

コンビニエンスストア開業に必要な資格には、次の4つがある。

- 食品衛生責任者

- 酒類販売管理

- 安全衛生推進者

- 防火管理者

いずれも受講料(受験料)を払い、指定の講習を受けることで取得できる。

食品衛生責任者は食品衛生管理の知見を習得し、施設の衛生管理を担う。多くの食品を扱うコンビニエンスストアでは必須の資格である。調理師や製菓衛生師といった食品衛生管理者になる資格要件を満たす人以外は、食品衛生責任者養成講習会を受講し、資格を取得しなくてはならない。

また、酒類を販売するには酒類販売管理の資格も必要だ。酒類の適正な販売管理が行えるようルールや商品知識を習得し、販売者の資質の向上を図る。コンビニエンスストアにフランチャイズ加盟する場合は、コストを抑えて資格を取得できる。

従業員を10〜49人雇用するなら、職場の安全管理について学ぶ安全衛生推進者の資格が必須となる。受講資格は特になく、2日間の講習を受ければ取得できる。

その他、多数の人が出入りするコンビニエンスストアでは防火管理者を選任し、「火災等による被害」を防止するための防火管理業務を行う必要がある。

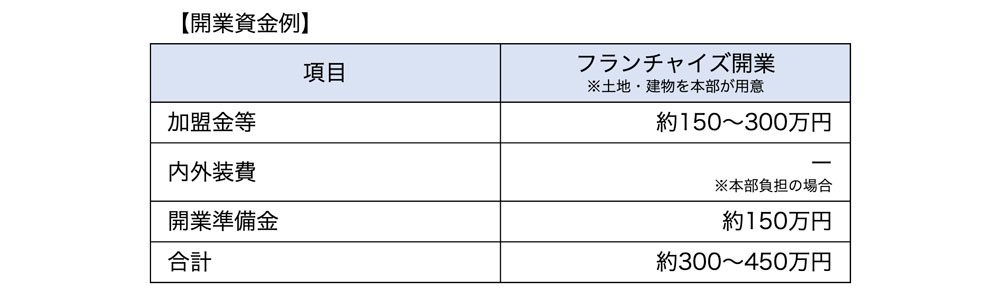

開業資金と運転資金の例

フランチャイズ契約で開業する場合、どの企業と契約を結ぶかや、土地・建物を誰が用意するかで開業資金や運転資金は異なる。ここでは、土地・建物を本部が用意するケースを想定する。

開業するための必要な費用としては、次のようなものが考えられる。

加盟金等:加盟金、研修費、開業準備手数料、開業時出資金など

内外装工事:内装工事、電気工事、排水工事、看板設置など

開業準備金:釣り銭、研修のための交通費・宿泊費など

以下、開業資金と運転資金の例をまとめた(参考)。

フランチャイズ加盟して開業する場合、広告宣伝活動は本部で行うため販促費の負担がない。またフランチャイズ本部によっては、従業員募集専用ホームページへの無料掲載や、水道光熱費の50~80%を本部負担、不良品(廃棄ロス)原価の一部を本部負担など、さまざまな資金面でのバックアップがある。

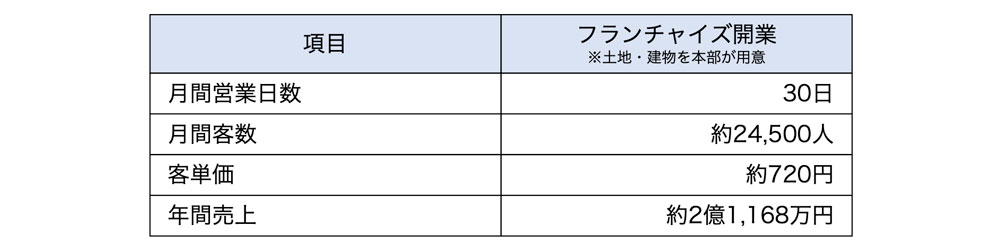

売上計画と損益イメージ

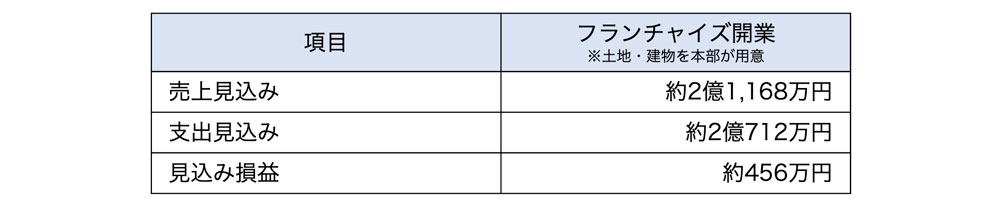

フランチャイズ契約でコンビニエンスストアを開業した場合の1年間の収支をシミュレーションしてみよう。

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は下記のようになる。

コンビニエンスストアの開業は、フランチャイズ契約することで経営初心者でも始めやすい。店舗運営に必要な知識を学べる研修制度や、豊富なサポート体制も魅力だ。

コンビニエンスストアは、商品やサービスを提供する利便性だけでなく、地域社会のインフラとしても貢献できる。利益を出す工夫をしながら、利用者の心に寄り添った温かい店づくりを実現していきたい。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)