ビジネスQ&A

最近よく聞くGXとはどんなものでしょうか。中小企業が取り組める施策と、それに関する支援について教えてください。

2025年 11月 12日

GXは環境に対する取り組みだと聞きましたが、これまでの省エネとはどう違うのでしょうか。また、中小企業が取り組める施策や、それに対する支援にはどのようなものがあるのでしょうか。

回答

GX(Green Transformationに由来する略語)は、脱炭素社会への移行を通じて経済・社会システム全体を変革し、持続可能な成長を実現する取り組みです。政府によるカーボンニュートラル政策や補助金制度、省エネルギー(省エネ)規制の強化、さらに大手企業によるサプライチェーンでのCO2削減や排出量開示要請の高まりにより、中小企業も対応を求められる場面が増えています。省エネより広い視点で温室効果ガス削減を目指すため、コスト削減と成長機会を両立できる重要な経営テーマとなっています。まずは身近な省エネ改善から始め、設備の更新や再生可能エネルギー(再エネ)導入へと段階的に進めることが大切です。

1.GXとは何か、中小企業にどんな影響があるのか

(1)GXとは何か?

GXとはグリーントランスフォーメーション(Green Transformation)に由来する略語で、化石燃料依存の産業構造を再エネや省エネ技術へと転換することで、経済成長を実現しようとする国家的な成長戦略です。

2023年に施行された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)」により、政府は今後10年間で、官民合わせて150兆円規模の投資を見込んでいます。この投資は、再エネ導入や新技術開発への補助金、低利融資といった形で、中小企業の取り組みを強力に後押しします。従来の「環境規制=コスト増」という常識から「環境対策=成長機会」へと変える政策的な取り組みです。

(2)省エネとの違い

これまでの「省エネルギー」が、燃料や電気の使用量を減らすことでコストを削減する効率化の取り組みだったのに対し、GXは社会全体のシステムや産業構造を根本的に変革し、新たな市場や雇用を生み出すことを目指す取り組みです。この違いは、以下の3つの観点で整理できます。

1.対象範囲 |

省エネは自社の工場や事業所内のエネルギー使用量削減が主な対象でしたが、GXはサプライチェーン全体(原材料の調達から製品の製造、流通、廃棄まで)の脱炭素化を目指します。 |

|---|---|

2.時間軸と目標 |

省エネは短期的なコスト削減を目的とすることが多いですが、GXは2050年にカーボンニュートラル社会を実現するという、長期的な目標に向かう取り組みです。 |

3.システム |

省エネは既存設備の効率化が中心ですが、GXは再エネの導入、資源循環、デジタル技術の活用など、新たな技術やシステムへの大胆な投資を伴います。 |

(3)中小企業への影響

中小企業にとってGXは、大企業からのサプライチェーン全体での脱炭素化の要請が強まる中で、避けては通れないテーマになりつつあります。

「2023年版 中小企業白書」によると、2020年には取引先からの協力要請が「あった」と回答した企業が7.7%でしたが、2022年には15.4%へ倍増しました。また「2024年版 中小企業白書」によると、要請を受けた企業のうち25.0%は技術的支援や金銭的支援も併せて受けています。つまり、この要請は単なるコスト増ではなく、新たな取引先の開拓や資金調達につながる成長機会とも言えます。GXに取り組む中小企業は、光熱費・燃料費削減による直接的な経済効果だけでなく、取引先からの評価向上をはじめ、新たな事業機会の獲得、従業員の意識向上といった複合的なメリットが期待できます。

また、GX関連の資金調達制度や補助金も充実しており、初期投資の負担軽減も可能です。脱炭素化は、競争優位性の源泉となる戦略的投資として位置づけることが重要です。GXへの取り組みはいまや、企業の存続と競争力強化に不可欠な要素になりつつあります。

2.中小企業の実践ステップと取り組み事例

(1)GXの対策・進め方

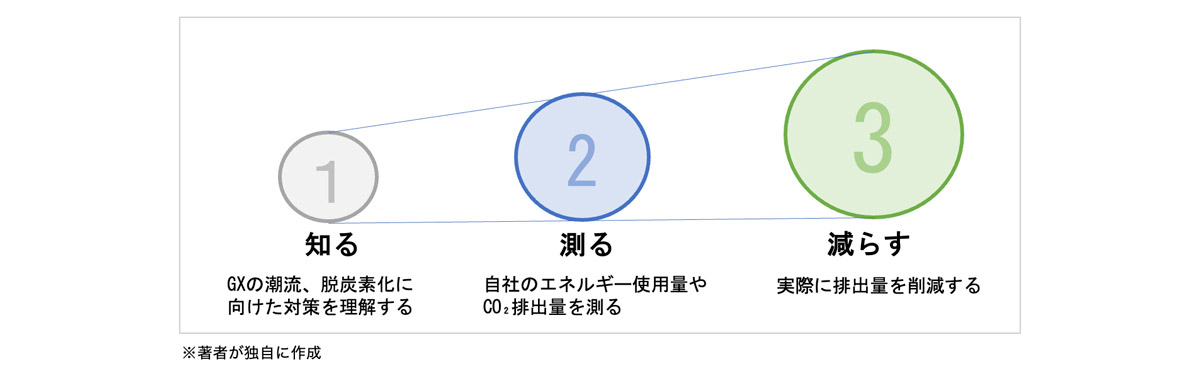

GXは「何から着手すべきか、どう進めるべきか」が悩ましいテーマです。一般的には、以下のステップで進めることが基本となります。

- GXの潮流や脱炭素化に向けた対策を「知る」

- 自社のエネルギー使用量やCO2排出量を「測る(見える化する)」

- 実際にCO2排出量を「減らす」

1.知る

具体的な対策を学ぶ前に、まず社会全体の潮流を知ることがGXへの第一歩です。たとえば、次のような事象があります。

- 大企業が取引先を含めた排出削減や情報開示を求められていること

- 国がGX推進法やカーボンプライシング(CO2排出に価格をつけ、排出者の行動変容を促す政策手法)など制度面の整備を進めていること

- 欧州の炭素国境調整メカニズム(CBAM)など海外規制が広がり、日本企業にも影響していること

こうした動きを背景に、自社もGXに無関心ではいられない状況を認識することが出発点となります。

GXの具体的な取り組みについては、効果や難易度によって下表のように分類されます。自社の業種や規模に合った施策の全体像をつかむことが、次のアクションの基礎となります。

|

難易度:低 |

難易度:中 |

難易度:高 |

|---|---|---|---|

効果:低 |

LED照明化、空調フィルター清掃 |

生産設備の一部更新 |

再エネ自家発電導入 |

効果:中 |

廃棄物・ロス削減、電気契約見直し |

製造プロセス改善、高効率設備導入 |

サプライチェーン全体での排出量削減 |

効果:高 |

エネルギー管理システム導入 |

EV・FCV(燃料電池自動車)車両導入 |

燃料転換(水素・アンモニアなど) |

2.測る(見える化する)

続いて、見える化については、中小企業向けの簡易的なCO2排出量算定ツールが複数提供されています。これらのツールを活用することで、自社のCO2排出状況を把握し、削減効果の高い分野を特定できます。初期段階では完璧を求めず、大まかな傾向をつかむことから始めましょう。

提供元 |

ツール/サービス名 |

特徴 |

|---|---|---|

日本商工会議所 |

CO2チェックシート |

無料のExcelツール |

日本商工会議所 |

商工会議所CO2見える化サポート(見えサポ) |

会員事業者向け温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援サービス |

川崎市 |

中小企業向けCO2排出量算定ツール |

無料のExcelツール、使い方のリーフレットあり |

3.減らす

排出量などの削減施策を実行するにあたって重要なのは、前述の「GXの取り組みの分類(参考)」のうち、比較的簡単に導入でき、効果がすぐに出るものから始め、徐々に長期的な取り組みに範囲を広げていく段階的なアプローチです。また、複数の対策を組み合わせることで相乗効果が得られ、より大きな削減効果を実現できます。

4.主な取り組み事例

以下に、日本全国の中小企業の具体的な取り組み事例を紹介します。

会社名 |

S社(東京都) |

|---|---|

事業内容 |

プラスチック射出成形、2色成形金型、各種金型の設計・製作 |

取り組み内容 |

太陽光発電設備設置(自家消費)および生産プロセスなどの見直し |

効果 |

従来比、電力使用量を約22%削減、年間約300万円の電気代を削減、環境意識が高い新規企業からの問い合わせが増加 |

出典:「企業の脱炭素取組事例|関東経済産業局」から抜粋

会社名 |

S社(福井県) |

|---|---|

事業内容 |

プリント基板の設計・実装・組立や分析計測器の組立・調整事業 |

取り組み内容 |

空調設備の室外機のフィンの清掃や蛍光灯のLED化、夜間・休日のコンプレッサの稼働を停止 |

効果 |

エネルギー消費量を8%削減することに成功。コスト面でも年間約182万円の削減 |

出典:「2024年版 中小企業白書|中小企業庁」から抜粋

会社名 |

P社(香川県) |

|---|---|

事業内容 |

廃棄物の収集運搬・処理、リサイクル |

取り組み内容 |

アイドリングストップ、高効率ブロアへの更新等の削減対策を、設備投資の有無とCO2削減効果から中長期的な計画を策定して実施 |

効果 |

電力使用量の削減により光熱費の大幅削減を実現。自治体からリサイクルに関する引き合いが発生 |

出典:「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入 事例集|環境省」から抜粋

会社名 |

K社(北海道) |

|---|---|

事業内容 |

オフィス賃貸、商業施設運営、不動産管理受託・仲介 |

取り組み内容 |

運用改善および設備更新(LED照明に更新) |

効果 |

北洋ビルでは2021年度に211t(前年度比マイナス9%)、2022年度に252t(同マイナス14%)の排出量削減 |

出典:「みんなで始めよう脱炭素|北海道庁」から抜粋

会社名 |

H社(山口県) |

|---|---|

事業内容 |

結婚式場業 |

取り組み内容 |

エコドライブ、フィルター清掃、空調設定温度緩和 |

効果 |

3拠点のCO2排出量を、2024年4月時点で2022年度比35%の削減 |

出典:「中小企業の脱炭素経営取組事例集|山口県庁」から抜粋

3.支援制度の種類と活用の進め方

GXへの取り組みでは初期費用がかかることもありますが、国や自治体、金融機関が提供する多様な支援制度を活用することで、その負担を軽減できます。制度にはそれぞれ対象や目的、補助率が定められており、自社の状況に合わせて適切なものを選択することが重要です。

支援制度の利用は段階的に進めると効率的です。以下の流れを意識しましょう。

(1)診断で改善余地と投資優先度を見極め、GX対策導入の計画を策定

(2)補助を活用して高効率設備に更新

(3)必要に応じて再エネ・電動化の補助を加える

(4)政府系の長期・低利融資で資金繰りを安定化

各段階の進め方や留意点、および具体的な支援制度を紹介します。

(1)診断・計画策定段階

最初の一歩は、自社のエネルギー使用状況やCO2排出量を正しく把握することです。専門家による診断を活用すれば、改善余地や投資の優先度を客観的に整理できます。また、この段階でGXの全体計画を立てておくと、その後の補助金申請や金融機関との相談がスムーズになります。診断結果は単なる現状把握にとどまらず、将来の設備更新や再エネ導入の根拠資料にも活用できます。

名称 |

カーボンニュートラルに関する支援 |

|---|---|

提供元 |

中小企業基盤整備機構 |

対象 |

カーボンニュートラル・脱炭素経営に取り組む中小企業・小規模事業者 |

費用 |

相談は無料 |

備考 |

ハンズオン支援(専門家派遣)も可能 |

URL |

名称 |

省エネ最適化診断 |

|---|---|

提供元 |

一般財団法人 省エネルギーセンター |

対象 |

中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業者) |

費用 |

有料(規模により異なる) |

備考 |

講師派遣、改善提案も可能 |

URL |

(2)設備導入支援

診断で優先度が明らかになった改善策については、補助金を活用して高効率設備への更新を進めると効果的です。公募期間が短い場合が多いため、情報収集を怠らず、早めに申請準備を整えることが大切です。さらに、補助金の対象経費や省エネ性能要件は詳細に定められているため、事前に専門家や執行団体へ確認しておくと、後のトラブルを避けられます。

名称 |

脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) |

|---|---|

提供元 |

環境省 |

対象 |

民間事業者・団体 |

補助率/額 |

補助率1/3、補助上限 1億円または5億円 |

URL |

名称 |

省エネルギー投資促進支援事業費補助金 |

|---|---|

提供元 |

一般社団法人 環境共創イニシアチブ |

対象 |

空調・給湯・照明・ボイラ・冷凍冷蔵等の更新、EMS機器導入 |

補助率/額 |

中小企業は費用の1/2もしくは2/3以内、上限1億円 |

備考 |

省エネ性能要件あり |

URL |

(3)再生エネルギー導入支援

省エネ投資の次のステップとして、自家消費型太陽光や蓄電池といった再生可能エネルギー導入を検討すると、長期的なコスト削減と脱炭素効果が高まります。ただし、再エネは初期投資が大きく、導入後の維持管理だけでなく、電力の接続や出力に関する制約にも注意が必要です。補助金やPPA(電力購入契約)など多様な選択肢を比較検討し、自社の経営戦略や事業特性に合った形で取り入れることが重要です。

名称 |

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業) |

|---|---|

提供元 |

環境省 |

対象 |

民間企業等による屋根等を活用した自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入 |

補助率/額 |

設備によりkWh単位の定額補助。上限3,000万円 |

概要等(PDFファイル/1.7MB) |

名称 |

再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業 |

|---|---|

実施団体 |

一般社団法人 環境共創イニシアチブ |

対象 |

再生可能エネルギー電源設備に対して、新たに取得した蓄電システムを併設設置 |

補助率/額 |

補助率1/3または1/2。上限は無し |

URL |

名称 |

地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置) |

|---|---|

提供元 |

東京都 |

対象 |

都内に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備または再生可能エネルギー熱利用設備、蓄電池単独設置を設置 |

補助率/額 |

中小企業は2/3から3/4。上限2億円 |

備考 |

FIT制度またはFIP制度の設備認定を受けない設備であること |

URL |

(4)資金繰り安定化支援

補助金は原則として後払いのため、採択されても当面の資金をどう工面するかが課題となります。ここで有効なのが、日本政策金融公庫や商工中金などによる長期・低利の融資制度です。投資計画に合わせて融資を組み合わせることで、キャッシュフローの乱れを防ぎ、GX投資を無理なく継続できます。また、金融機関によっては環境目標の達成度に応じた金利優遇などもあるため、資金面での支援と経営改善を同時に図ることが可能です。

名称 |

環境・エネルギー対策資金 |

|---|---|

提供元 |

日本政策金融公庫 |

対象 |

GX推進計画を実施するために必要な設備資金・運転資金 |

融資額 |

7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

備考 |

用途・返済期間・担保の有無などによって異なる利率が適用 |

URL |

名称 |

省エネルギー設備投資利子補給金 |

|---|---|

提供元 |

一般社団法人 環境共創イニシアチブ |

対象 |

省エネルギー設備の新設・増設 |

融資額 |

利子補給率最大1%、利子補給期間最大10年間 |

備考 |

指定金融機関と融資計画書の共同提出が必要 |

URL |

これらの制度は年度や枠組みによって要件が変動するため、最新の公募要領を確認することが不可欠です。支援制度を賢く組み合わせれば、中小企業でも無理なくGXを進められ、環境対応と成長戦略を同時に実現できます。

- 回答者

-

中小企業診断士 今井 秀博

同じテーマの記事

- SDGs(エスディージーズ)について教えてください。

- カーボンニュートラルにはどのように取り組んだらよいでしょうか。

- カーボンニュートラルをめざすSBTには中小企業も参加できますか。

- 事業を100%再エネ電力でまかなうことをめざすRE100には中小企業も参加できますか。

- アフターコロナにおけるSDGsの取組み方について知りたい。

- 非化石エネルギーの使用割合に関する法改正はどのような内容なのでしょうか。

- コロナ禍を経てもなお、中小企業にSDGs対応は必要でしょうか?

- SDGsに取り組む際、「グリーンウォッシュ」に気をつけるとは具体的にどんなことに注意すればいいのでしょうか。

- 最近よく聞くGXとはどんなものでしょうか。中小企業が取り組める施策と、それに関する支援について教えてください。