業種別開業ガイド

古着店

2025年 5月 9日

トレンド

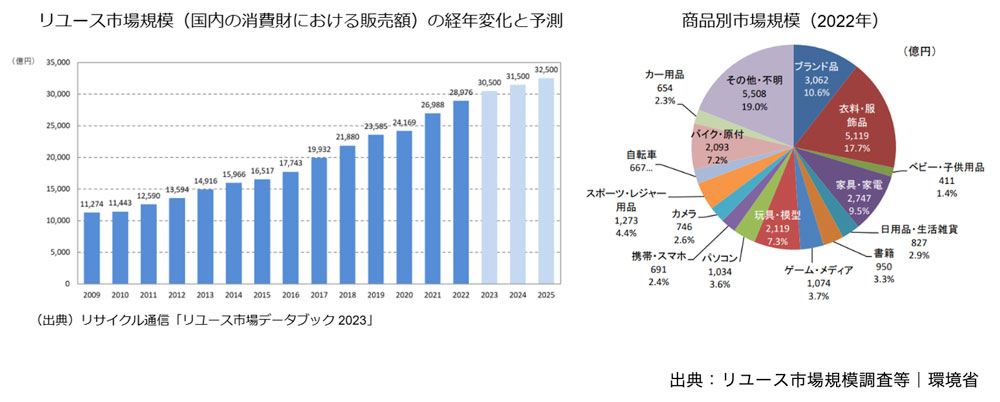

1990年代に起こった第1次古着ブームでは、アメカジスタイルやヴィンテージアイテムが人気を博した。現在は第2次古着ブームといわれており、古着市場は拡大を続けている。環境省の資料によると、2022年のリユース市場規模は2兆8,976億円で、商品別では「衣料・服飾品」が最も多く17.7%(5,119 億円)を占めている。

環境省では「ブームと呼ぶよりは、むしろ古着は主要な商材として定着してきた感がある」と評価している。環境省はサスティナブルファッションを推し進めており、一次流通のアパレル企業がリユースに参入するケースも増加している。

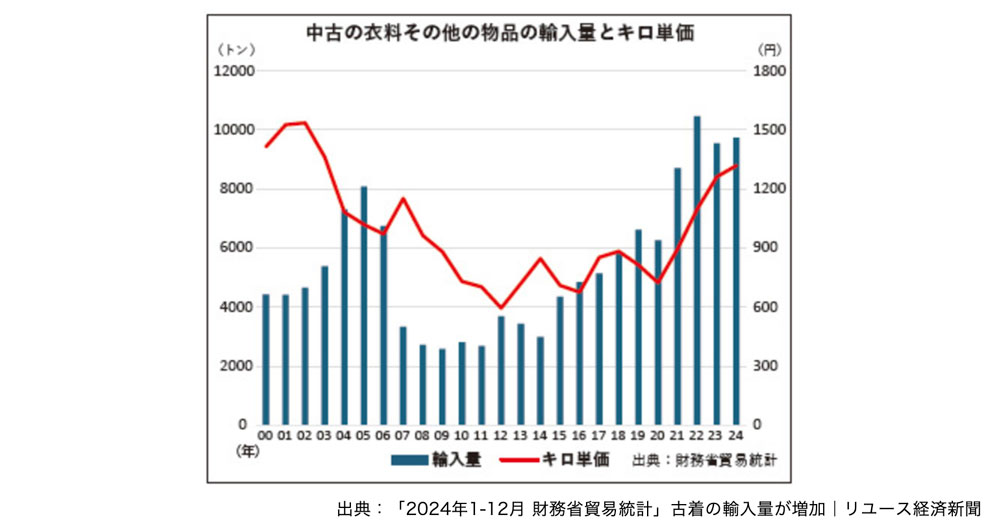

また財務省貿易統計によると、古着(中古の衣料その他の物品)の輸入量は2015年以降右肩上がりだ。コロナ禍で輸入量は一旦落ち込んだものの、2022年には1万トンを超えており、国内需要の高さがうかがえる。

古着市場が近年急拡大した要因としては、以下のようなことが考えられる。

(1)環境意識の高まり

近年ではサステナブル(持続可能)な考えが浸透し、物を捨てずに再利用しようという意識が高まっている。自分の行動が地球や社会に与える影響を考慮したエシカル(倫理的な)思考が、購買行動にも表れている。

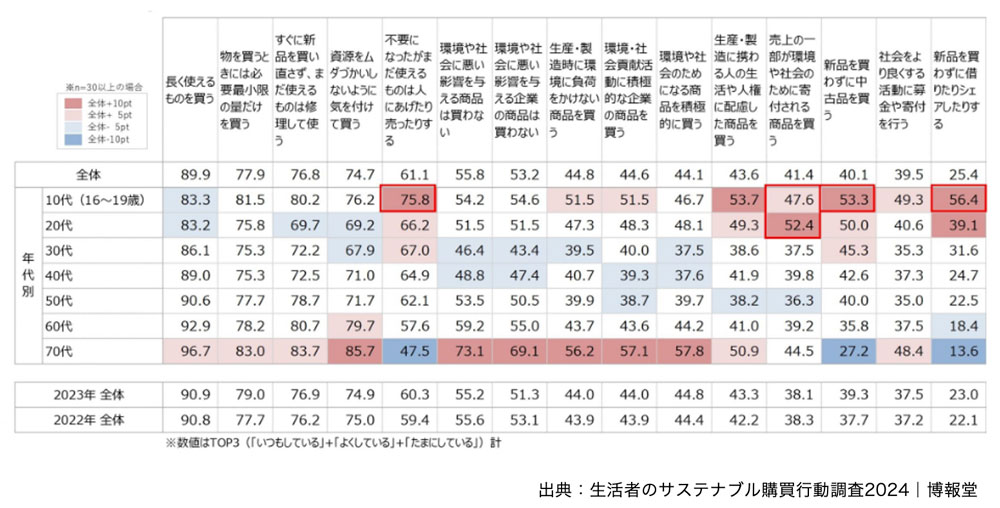

民間の調査によると、「不要になったがまだ使えるものは人にあげたり売ったりする」「新品を買わずに中古品を買う」といった数値が若年層で高く、特に10代は全体から10ポイント以上高い結果となっている。

若い世代ほど古着の購入に抵抗がないのは、個人間で自分の持ち物を売り買いできる「フリマサービス」の影響もあるだろう。フリマアプリの運営会社が行った調査によると、Z世代(*1)の約2人に1人は自分の持ち物を売ることを想定して買い物を楽しんでいるという。

(*1) 1996年から2012年の間に生まれた世代。生まれた時点でインターネットが利用可能であったデジタルネイティブ世代といわれる。

(2)ファッションの多様性

ファッションのトレンドも、古着人気を後押ししている。若年層の衣服への関心が、ファストファッションから自分らしさや個性を重視する方向へ移っている。

民間の調査では「自分らしさ」や「人とかぶらない」が上位にきており、画一化された流行ではなく、自分に似合い、自分を表現できる服を選んでいることがうかがえる。

古着は他人とかぶらない一点物が多く、自分だけのスタイルをつくるために活用していると考えられる。

(3)物価高による節約志向

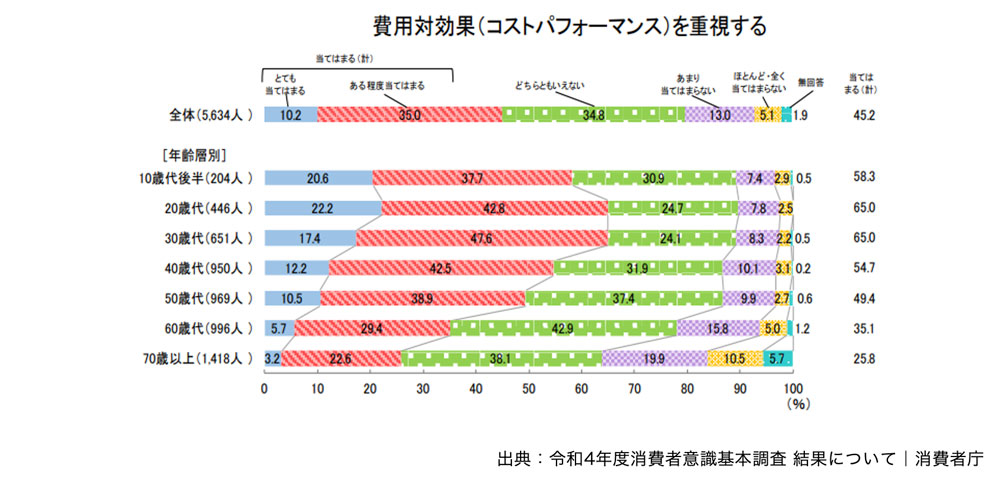

2022年から続いている円安や物価上昇により、消費者の節約意識が強まっている。消費者庁の「消費者意識基本調査」では、年齢層が低くなるほど費用対効果(コストパフォーマンス)を重視する傾向があり、質に対する値頃感が重要な購買動機となっていることが分かる。

古着は新品の服に比べて価格が抑えられているため、特に若年層にとっては限られた予算で好みのスタイルをつくれる魅力がある。また、ヴィンテージアイテムや人気ブランドの古着は、将来的に価値が上がる可能性があり、投資的な要素もある。

近年の古着店事情

サステナビリティ意識の高まりによってリユースショップが全国に広がり、古着が身近なものとなった。古着には次のような種類があり、何を扱うかで各店の特色を出している。

主な古着の種類

- ユーズド古着:近年発売されたファッションアイテムの中古品

- インポート古着:海外から輸入された古着

- ヴィンテージ古着:年代物の希少なアイテム

- デッドストック古着:新品状態で保存されていたもの

店により扱うブランドやジャンルはさまざまで、古着店の種類は細分化されている。

仕入れには、個人からの買い取り(店頭買い取り、フリマサービス利用など)と、卸売業者(国内、海外)から仕入れる方法がある。また、日本古着小売業協同組合への加盟は、故繊維業者から仕入れる足がかりとなり仕入れソース拡大につながる。

販売には実店舗とオンラインショップがあり、同時に運営させている店も多い。どちらも競合が増えているため、各店特色を前面に出して差別化を図っている。

行動制限のあったコロナ禍には、無人の古着店が登場した。中には24時間営業の店舗もある。2021年に行った民間調査では、店員からの声掛けを望まない人が約6割いた。無人店舗では、店員の目を気にすることなく気軽に満足いくまで商品を選べるため、若者から高齢者まで幅広い世代が店を訪れているという。

2023年には、流行の起点となるインフルエンサーと個人をつなぐサービスが生まれ注目を集めている。CtoC(個人間取引)の仲介役となるマーケットプレイスで、出品作業の代行(商品の物撮りやサイトへのアップ)も行う。出品側は手間を掛けずにスムーズな取り引きができ、購入側は大手ECサイトと変わらない買い物ができる。インフルエンサーが着用した洋服や小物はニーズが高く、循環利用を促進するサービスとなっている。

ほかにも、参加費用のみで洋服を交換できるショップが誕生し話題を呼んでいる。ここではアップサイクルも行い、行き場を失った衣服を捨てずによみがえらせている。環境に配慮した購買、自分らしい服装との出会い、経済的な利点など、消費者のニーズを捉えた仕組みをつくることで、古着店の価値をさらに高めている。

古着店の仕事

古着店の仕事は「仕入れ」「商品の修繕・陳列」「接客・販売」「運営管理」「集客」に分けられる。それぞれの具体的な内容は以下の通り。

- 仕入れ:個人から買い取り(店頭買い取り・査定、フリマサービス利用など)、卸売業者(国内、海外)から仕入れ、海外へ買い付けなど

- 商品の修繕・陳列:アイロンがけ、ほつれ直し、ボタン付け、陳列棚の整頓、商品の補充など

- 接客・販売:商品説明、レジ打ちなど

- 運営管理:在庫管理、スタッフ管理、経理、事務作業など

- 集客:SNS運用、オンラインショップの運営、ホームページ更新など

古着店の人気理由と課題

人気理由

- 得意分野を仕事にできる

- 市場の成長が見込まれる

- 地球環境問題に貢献できる

課題

- 参入者が増え競争が激化している

- 流行に合わせた品ぞろえが必要になる

開業のステップ

古着店の開業には、個人で開業する方法とフランチャイズ加盟して開業する方法がある。ここでは、個人開業(実店舗あり・スタッフ雇用なし)の例を紹介する。

古着店に役立つ資格や許可

国内において古物の売買を行う場合は、古物商許可が必須となる。申請には、店舗所在地を管轄する警察署で手続きを行う。古物商許可申請書に必要書類を添えて、申請手数料19,000円とともに提出する。さらに、インターネットで販売する場合には、店のURLを届け出る必要がある(URLの使用権限を疎明する資料も必要)。詳しくは、警視庁のサイトを確認すると良い。申請してから許可交付まで1カ月以上かかることがあるため、スケジュールには注意したい。

古着店になるための必須の資格は特にないが、仕入れた衣料の修繕が必要な場合があるため、裁縫の技術があると役立つ。縫製の資格には、布はく縫製技能士がある。受験資格に2年の実務経験が定められている。洋裁初心者向けのコースが設けられている服飾学校もあるので、自分に合うものを探してみよう。

また、SNSやホームページ用に写真技術があると服の魅力が伝わる。写真の資格には文部科学省後援のフォトマスター検定のほか、関連資格の色彩検定などがある。色彩検定は、店頭で商品を陳列する際にも役立つ知識が得られるだろう。

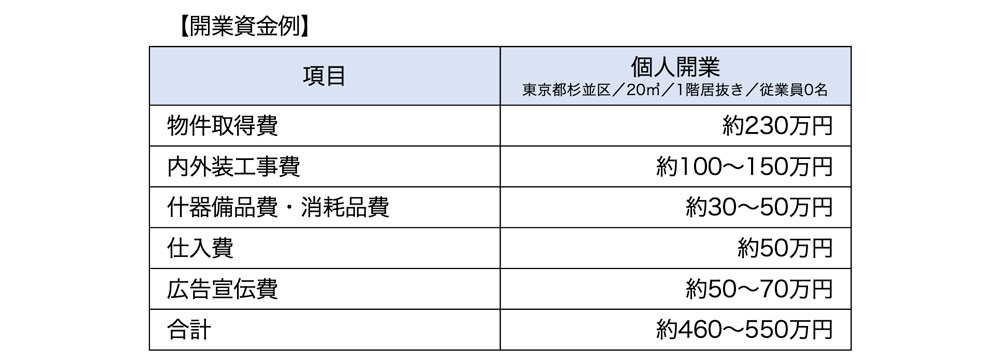

開業資金と運転資金の例

古着店を開業するための必要な資金としては、次のようなものが考えられる。

- 物件取得費:前家賃(契約月と翌月分)、敷金もしくは保証金(およそ10カ月分)、礼金(およそ2カ月分)など

- 内外装工事費:壁床リフォーム、試着室設置、空調設備、看板設置など

- 什器備品費・消耗品費:ハンガーラック、商品棚、鏡、照明器具、レジ、パソコン、アイロンなど

- 仕入費:商品(古着、雑貨)の仕入れ

- 広告宣伝費:SNS広告、ホームページ制作費など

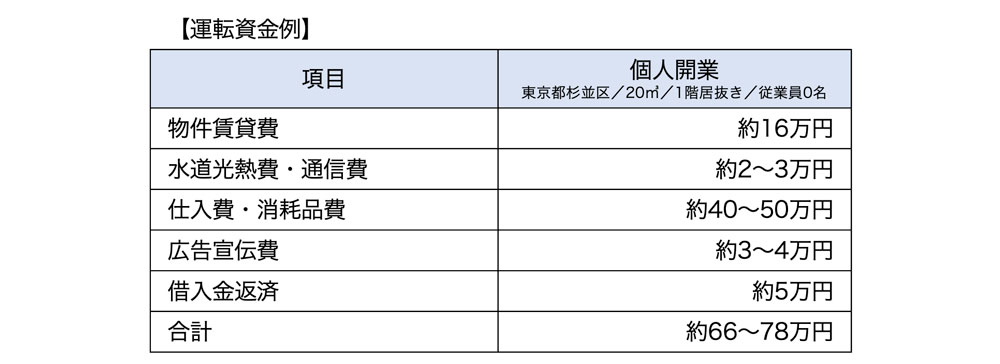

以下では、個人開業の開業資金と運転資金の例をまとめた(参考)。

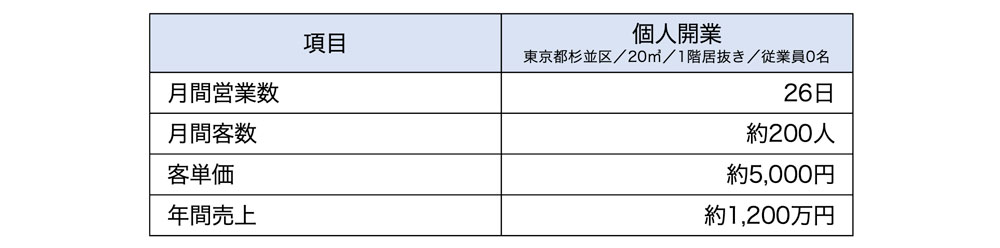

売上計画と損益イメージ

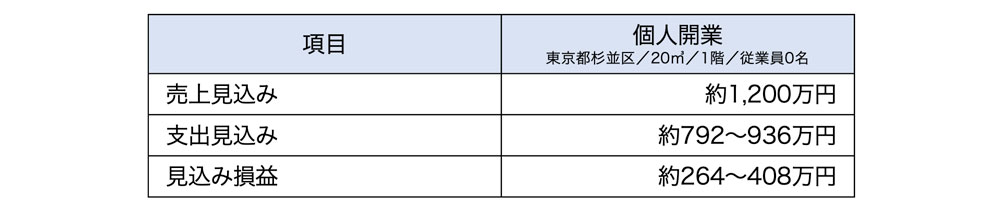

古着店を開業した場合の1年間の収支をシミュレーションしてみよう。

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は以下のようになる。

古着を愛用するZ世代を中心に、ファッションの情報収集はInstagramでするという人が多い。オープン時は認知度を一気に高めるため、インフルエンサーの活用も検討すると良いだろう。

ニーズの高い品ぞろえにするためには、流行のリサーチと目利きを生かした仕入れが重要になる。開業ストーリーや店舗のこだわりをSNSで発信し、ファン化(*2)につなげたい。

(*2) 既存顧客とのつながり度合いを強め、自社の商品・サービスに対する愛着や共感を育んでファンとすること。ファンになるとリピート率が高まり、長期にわたる売上を確保しやすくなると言われる。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元に作成した一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)