業種別開業ガイド

書店

2025年 4月 9日

トレンド

全国的に書店の減少が続いている。公益社団法人全国出版協会の出版科学研究所によると、2003年には20,880店あった全国の書店は、2023年には10,918店と20年間でおよそ半減している。

また、一般財団法人出版文化産業振興財団の調査では、書店のない市区町村は2024年8月時点で全国の27.9%に及ぶという。1店舗以下の自治体は約半数に上り、多くの日本人の生活圏から書店が消えつつある状況といえる。

1.書店減少の要因

(1)社会全体のデジタル化

電子書籍の普及やネット通販の拡大が、書店の売り上げ不振につながった。またインターネットやスマートフォンで手軽に情報を入手できるようになり、紙の出版物への需要が激減した。

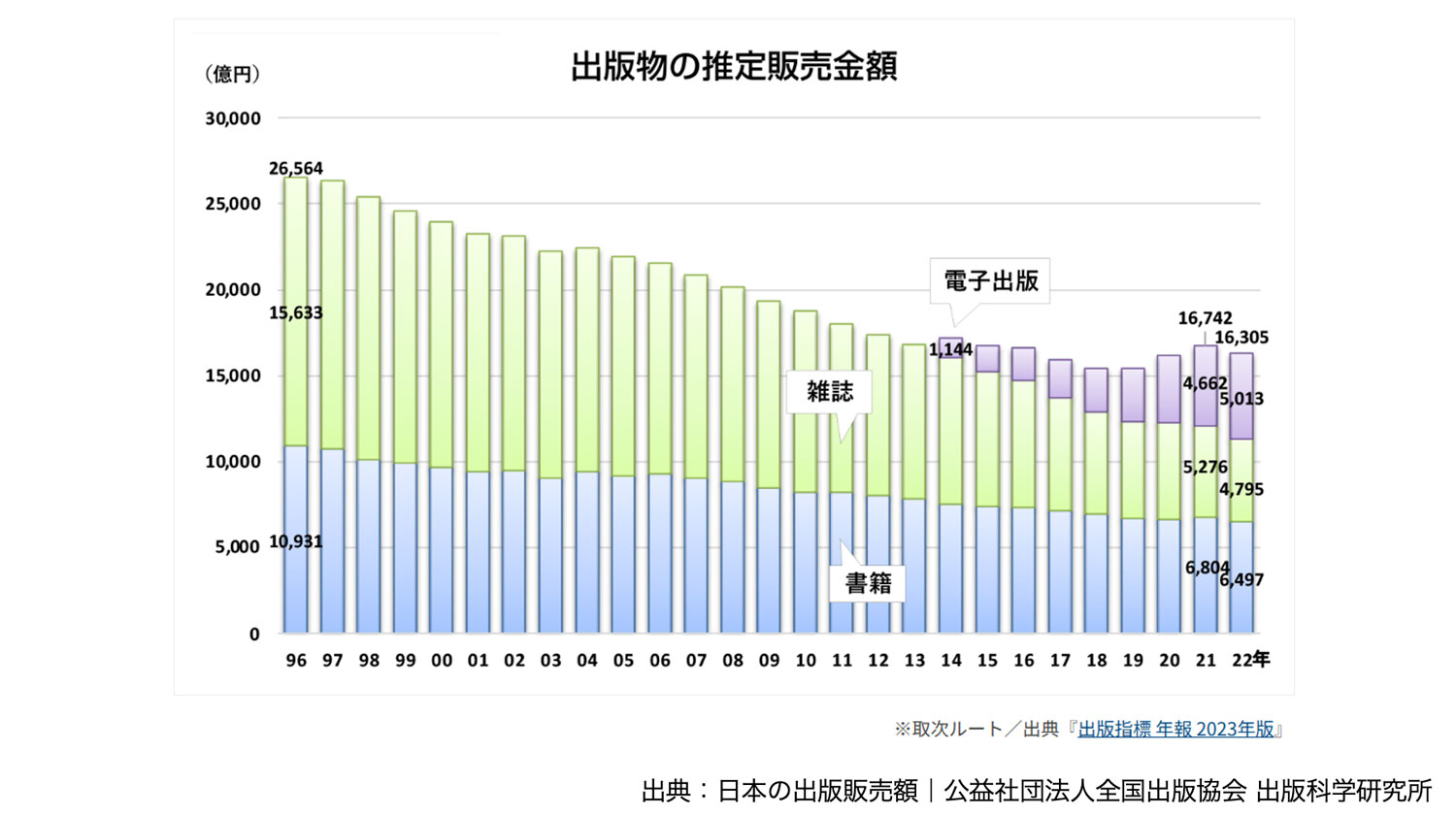

出版物は、書籍、雑誌、電子出版と大別される。公益社団法人全国出版協会の資料によると、電子出版の販売数が伸びている一方、紙の書籍、雑誌は1996年をピークに減少が続いている。特に雑誌市場(週刊誌、月刊誌、コミックス、ムック)は加速度的に縮小し、書店の経営を大きく圧迫した。

(2)従来型収益構造の限界

日本の出版流通ルートは「出版社→取次(卸業者)→書店」となっており、雑誌の流通網を取次が張り巡らせ、そこに書籍を便乗させている。これにより書籍の輸送料は安く抑えられ、安価な販売価格が実現できていた。しかし、書籍と雑誌の売り上げが逆転した今、書籍の販売価格を見直し、書店の粗利率を上げていかなければ経営が成り立たない域にきている。

出版物には「再販売価格維持制度」が設けられており、出版社が価格を決定している。書店の粗利率は固定化されるため、書店運営にかかるコスト(人件費、店舗賃料、返本送料、キャッシュレス手数料など)の上昇を販売価格に転嫁できず、経営を圧迫している。

(3)非効率な出版流通の仕組み

顧客からの注文で本を取り寄せる場合、取次の運用に乗せるため、書店に届くまで1~2週間の時間がかかる。ネット通販では翌日に自宅に届くことも多く、顧客を奪われる大きな要因となっている。

また多くの書店は「委託配本制度」を利用し、出版社と取次が決めた本を自動的に入荷している。売れ残った本は返品でき、返本率は40%前後にも上るという。返本率を下げることは、出版社側のコスト減につながる。収益構造を見直すためにも、効率的な配本の仕組みを再構築する必要がある。

2.書店活性化への取り組み

書店の減少を食い止めるためには、出版流通業界の抜本的な改革が必要だろう。海外では、国と連携して書店を守る動きが見られる。例えばフランスでは、電子書籍の定価販売を義務付けたり、ネット通販による無料配送を禁止する法律を定めたりして、街の本屋を守る政策を進めている。

日本でも、2024年に経済産業省が「書店振興プロジェクトチーム」を発足させ、書店の支援に乗り出した。「街中にある書店は多様なコンテンツに触れることができる場であり、創造性が育まれる文化創造基盤として重要である」とし、文部科学省や文化庁とも連携して施策を進める方針だ。

取り組みとして「書店活性化のための課題(案)」で全国の書店の諸課題を洗い出し、パブリックコメント(意見公募手続)を実施した。また、書店経営のヒントになるような事例が詰まった「全国書店ヒアリングでの声」や、国や自治体の補助や助成を分かりやすくまとめた「書店経営者向け支援施策活用ガイド」を公表している。

近年の書店事情

近年では、民間企業や自治体でも以下のような出版流通改革につながる動きが見られる。

- 出版社と総合商社が組み共同出資会社を設立。業界全体の業務効率化へ向けて、デジタル技術を活用した配本や在庫管理を行い、書籍の返本率や書店の粗利率の改善を目指している。

- 書店チェーンと取次で共同出資会社を設立。書店の粗利率の改善のため、出版社との直取引や書籍買い切り制を進めている。書店共通アプリの開発も進める予定で、業界全体の改革につながることが期待される。

- コンビニエンスストアチェーンと取次が連携し、書店がない自治体を中心に書店併設型店舗の展開を開始。自治体との連携も進めており、今後も拡大を目指す。

- 印刷会社では、書店以外の施設で本を販売する際の開業支援サービスを開始した。事例として温泉ホテル内に書店を開業している。本を販売する場の創出に貢献する。

- 人件費の高騰や後継者不足といった書店経営の課題を解決するモデルとして、完全無人書店を取次が運営している。

- 図書館の書籍や雑誌は、地元書店から購入。書店の負担となっていた図書の装備(フィルム・バーコード付与)は、地域のボランティアや福祉施設と連携して実施している。

- 幅広い本を扱う大手取次が、これまで対応できなかった書籍少額取次サービスを開始した。保証金や保証人も不要で、100冊程度から書店を開業できる。

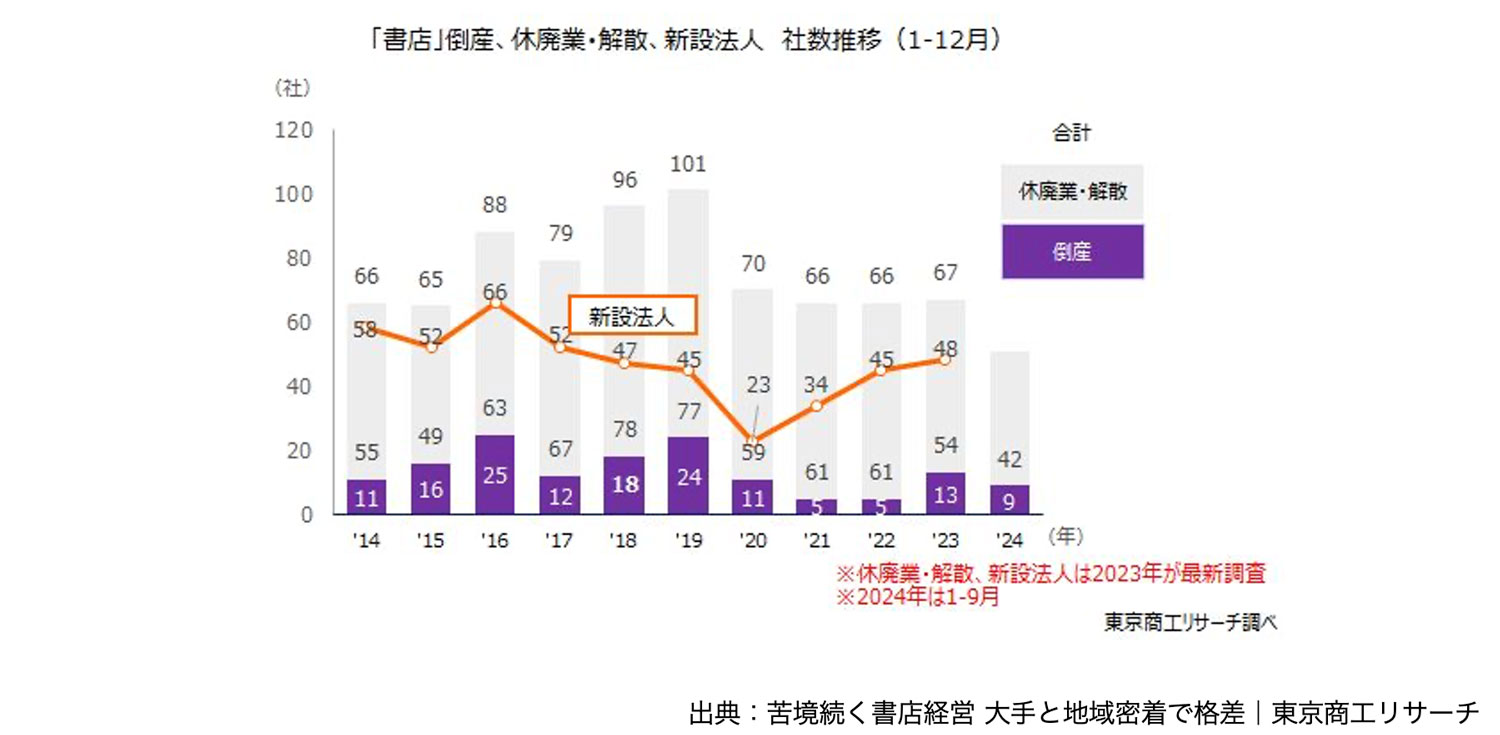

以上のような取り組みにより、書店開業のハードルは下がったといえる。実際、民間の調査では新設法人数が増えているというデータもある。

新規参入は、こだわりのある「独立系書店」と呼ばれる書店の開業が増えている。カフェを併設した「ブックカフェ」、「宿泊ができる書店」、「専門ジャンルに特化した書店」、「移動販売型書店」、棚の一画を借りる「シェア型書店」など、店主が選んだ本を並べ、魅力ある店になるよう工夫を凝らした書店が多い。

著者を招いたイベントの開催や、幼児を対象とした読み聞かせ会の催しなど、顧客を呼び込む企画を立てる書店もある。また、顧客に合わせて本を選ぶサービスなど、店主の個性と能力を発揮すれば根強いファンを獲得することができるだろう。

これまで大手書店向けだった日本出版インフラセンターによる出版情報を、独立系書店へも配信することになった。業界全体で独立系書店を支援する意向だ。以前より開業しやすくなった今の状況をチャンスと捉え、理想の書店を形にしていきたい。

書店の仕事

書店の仕事は、主に「選書、発注」「接客、販売、発送」「商品管理」「店舗管理」「集客」に分けられる。それぞれの具体的な仕事は以下の通り。

- 選書、発注:書籍や雑誌の選書、発注

- 接客、販売、発送:実店舗やネット販売、注文の受け付け、発送、問い合わせ対応など

- 商品管理:売上管理、在庫管理、返品作業など

- 店舗管理:シフト管理、商品陳列、清掃など

- 集客:ターゲット層の分析、イベントやキャンペーンの企画・運営、SNS配信、サイト更新、POP作成など

書店の人気理由と課題

人気理由

- 業態を工夫して開業できる

- 自身の得意分野や個性、こだわりを生かせる

- 実店舗を持たなくても開業できる

課題

- 書籍販売のみだと利益率が低い

- 専門書を扱う場合は、本に関する深い知識が必要である

- ターゲット層や売り上げの傾向を分析して選書し、売れ残らないようにする

開業のステップ

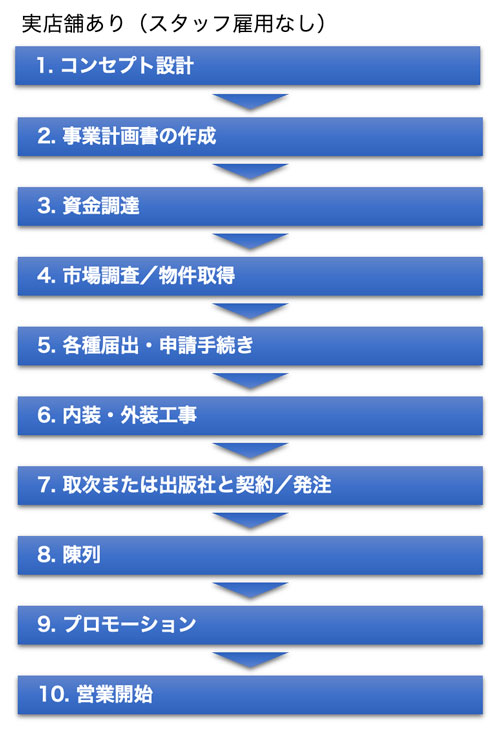

ここでは、実店舗を持つ例を紹介する。開業ステップは、以下の通り。

以前は大手取次と契約しなければ書店開業は難しかったが、現在では安価で取引してくれる取次や、直接取引してくれる出版社が登場しているため、問い合わせてみると良い。

仕入れ方法には次の2種類がある。あわせて確認してみよう。

委託販売制:本が売れ残った場合、返品が可能

買い切り制:返品はできないが、仕入れ値が委託販売制よりも安いケースが多い

書店に役立つ資格や許可

新刊書のみ販売する場合は、必要な許可は特にない。新刊書だけではなく古本も扱うのであれば、古物商の許可が必須となる。

古物商許可(古本を販売する場合必須)

店舗所在地を管轄する警察署で手続きを行う。古物商許可申請書に必要書類を添えて、申請手数料19,000円とともに提出する。さらに、インターネットで古本を販売する場合には、店のURLを届け出る必要がある(URLの使用権限を疎明する資料も必要)。詳しくは、警視庁のサイトを確認すると良い。申請してから許可交付まで1カ月以上かかることがあるため、スケジュールには注意したい。

また、カフェを併設する場合には、以下の資格や許可が必要となる。

食品衛生責任者(カフェ併設の場合必須)

飲食を提供する場合、食品衛生責任者を各店舗に1名以上配置することが義務付けられている。資格の取得には、保健所が行っている食品衛生責任者養成講習を受講する必要がある。講習会では、衛生法規や公衆衛生学などの講習を6時間ほど受けるほか、受講料として1万円前後が必要になる。栄養士や調理師の資格を取得していれば講習受講は免除される。

飲食店営業許可(カフェ併設の場合必須)、菓子製造許可(場合によっては必須)

飲食スペースを設ける場合は、店舗所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行い、審査に通らなければならない。また、パンや菓子などを製造し販売するときは、菓子製造許可の取得が必要である。営業する店舗の規模や形態により必要な手続きや書類が異なるため、事前に保健所に相談しておくと良い。

ほかにも業態によって許可が必要な場合があるため、事前に行政に確認すると良い。

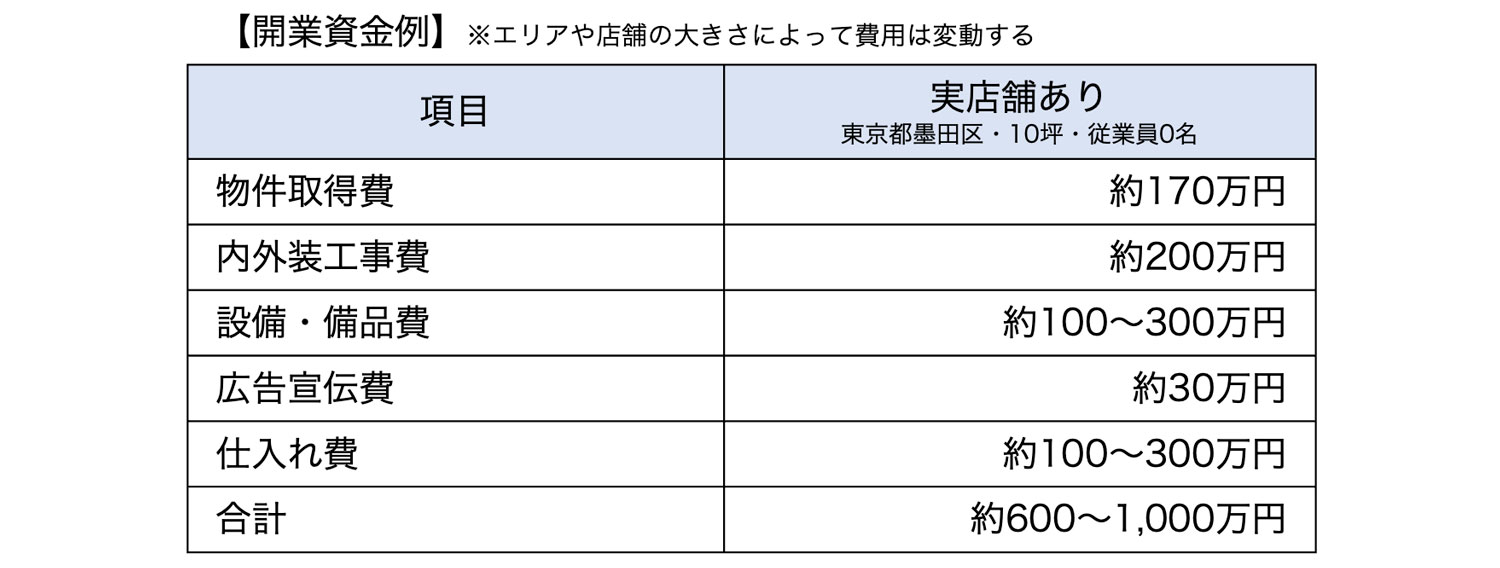

開業資金と運転資金の例

書店の開業にあたっては、次のような資金が必要である。

- 物件取得費:前家賃(契約月と翌月分)、敷金もしくは保証金(およそ10カ月分)、礼金(およそ2カ月分)など

- 内外装工事費:内装工事、看板設置など

- 設備・備品費:本棚、パソコン、空調、インターネット回線開設費用など

- 広告宣伝費:ホームページ制作費、SNS広告、チラシ印刷など

- 仕入れ費:書籍や雑誌の仕入れ代

※業態により、初期費用や運営費は大きく異なる

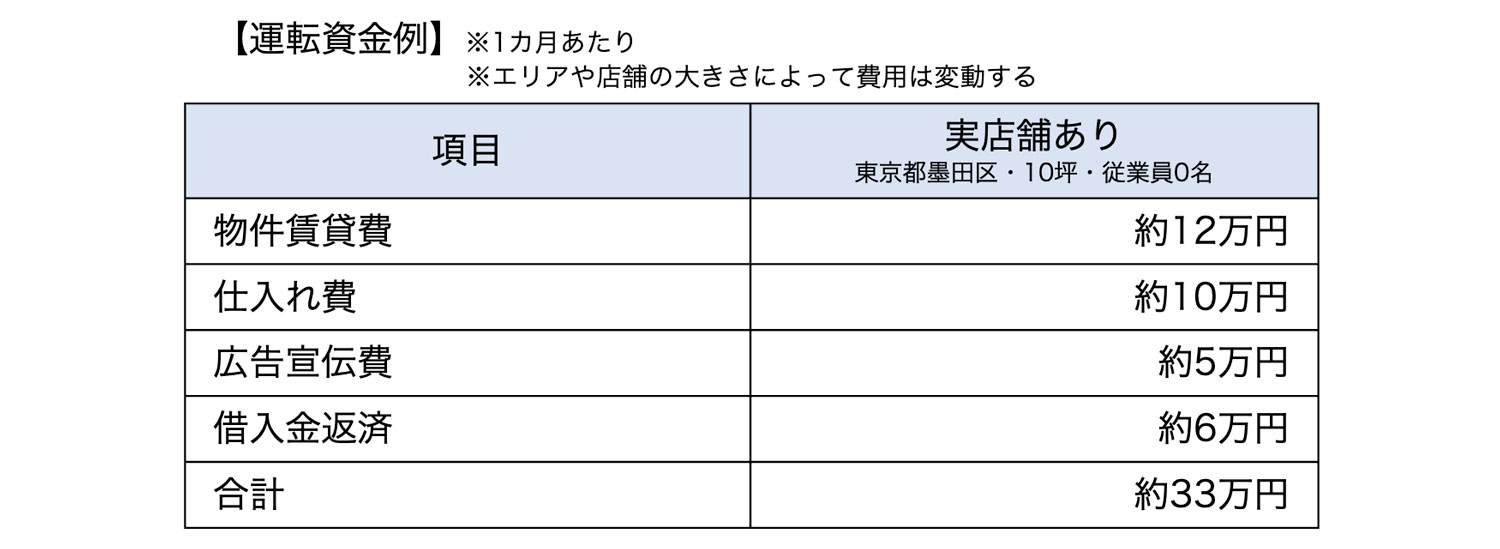

以下、開業資金と運転資金の例をまとめた(参考)。

日本政策金融公庫では、新規創業やスタートアップを支援する「新規開業資金」の貸付制度を用意している。新たに事業を始める人に通常より有利な貸付条件になっているため、確認してみよう。

また、小規模事業者を対象とした商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」も利用可能である。さらに、会計システムや受発注管理システム、POSシステムなどの導入に際しては、「IT導入補助金」も活用できる。

経済産業省による「書店経営者向け支援施策活用ガイド」では、国や自治体の補助や助成を分かりやすくまとめてあるため確認すると良い。

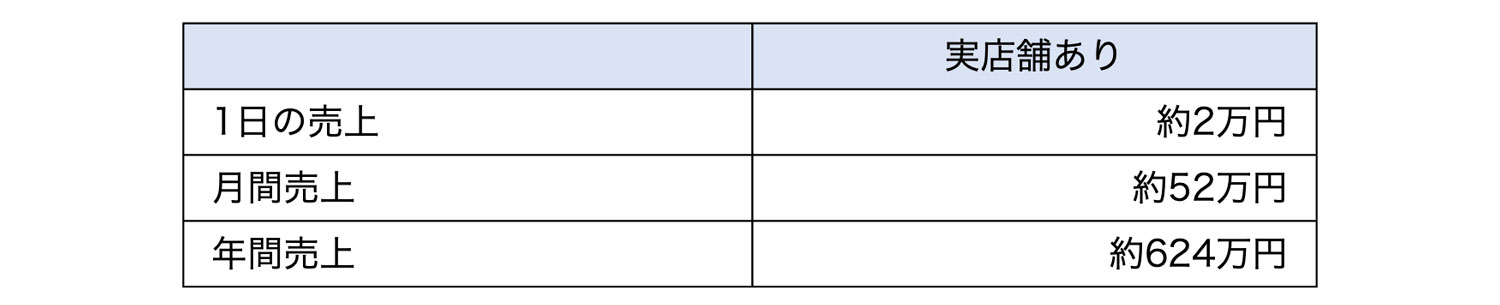

売上計画と損益イメージ

書店を開業した場合の1年間の売上のシミュレーションは、以下の通りである。

営業時間:10:00~20:00

月間営業日数:26日

平均客単価:約1,000円

1日の客数:20人

1日の売上高:約20,000円

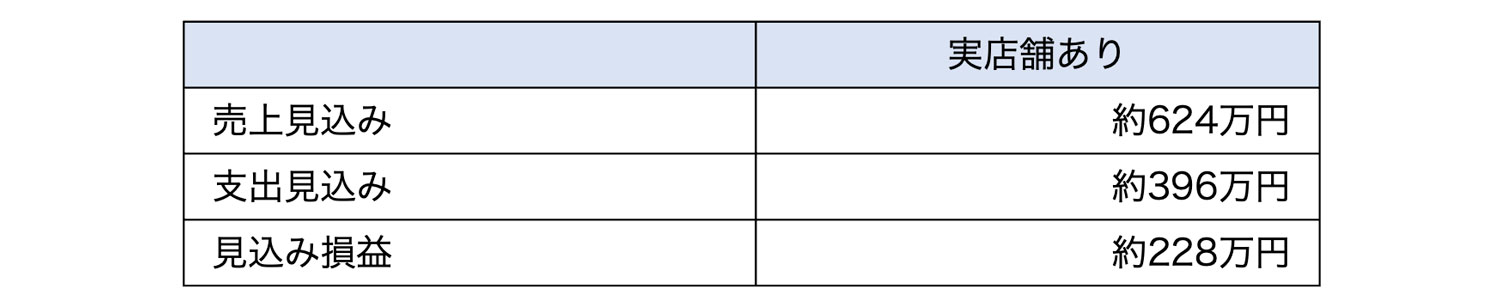

年間の収入から支出を引いた損益は下記のようになる。

書籍販売のみだと利益率が低いため、文房具や雑貨の販売や、ブックカフェなど飲食業との組み合わせによって売り上げの向上が見込める。さらに、店舗運営と並行してネット販売も行えば、効率的な運用が期待できる。

店舗の雰囲気や店主の選書センスはファン化につながる可能性があるため、SNSで積極的に発信していきたい。ワークショップなど体験型イベントを企画して、来店を促す仕掛け作りも必要だ。本との出会いにわくわくする機会を提供し、書店の醍醐味を味わってもらおう。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)