業種別開業ガイド

コインランドリー

2025年 4月 23日

トレンド

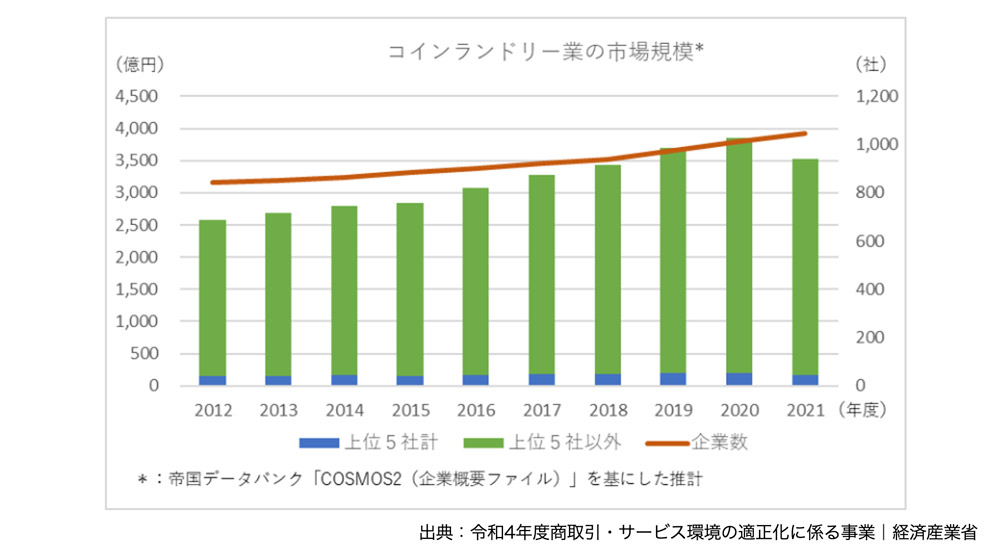

日本では1960年代に営業が始まったといわれるコインランドリーは、緩やかに成長を遂げてきた。経済産業省の資料によると、市場規模は2020年度まで拡大傾向で推移していたが、2021年度はコロナ禍の影響を受け約3,533億円となった。一方、参入企業数は増え続けており、2021年度は1,047社となっている。

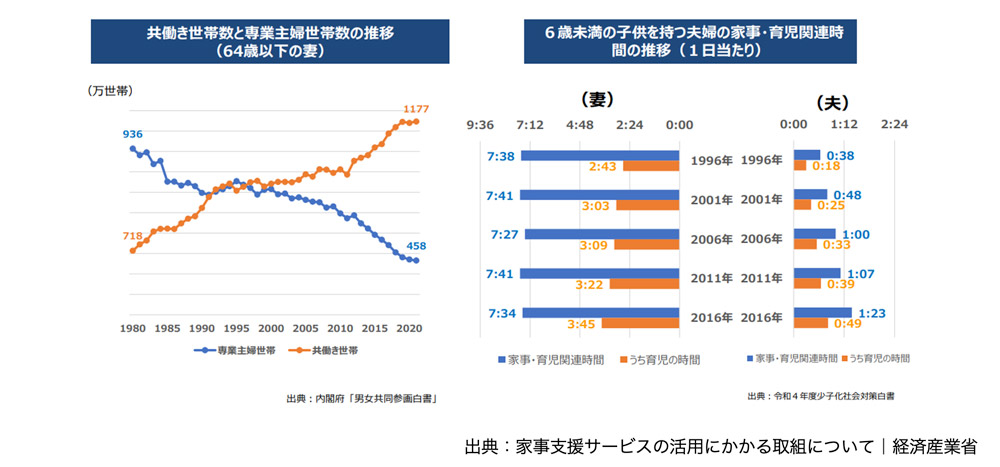

かつてのコインランドリーは銭湯に併設され、学生や社会人男性の利用が多かった。しかし現在の利用者は、主婦層が中心だという。女性の社会進出やライフスタイルの変化が、コインランドリー市場拡大の要因になっていると考えられる。

経済産業省の資料によると、2000年以降共働き世帯が増加しているにもかかわらず、女性の家事・育児関連時間はほとんど変わっていない。

コインランドリーを利用することで、天候に左右されず短時間で大量の衣類を洗濯・乾燥でき、家事時間の短縮につながる。さらに、洗濯物に花粉などが付着するリスクの回避や、高温乾燥でダニを死滅させるなど、天日干しではできないアレルギー対策にも有効だ。コインランドリーが日常の悩み解消に寄与しているといえるだろう。

また、住まいの変化もコインランドリー増加に影響していると考えられる。高層マンションの場合、強風や景観の問題でベランダに洗濯物や布団を干すことが禁止されているケースがある。

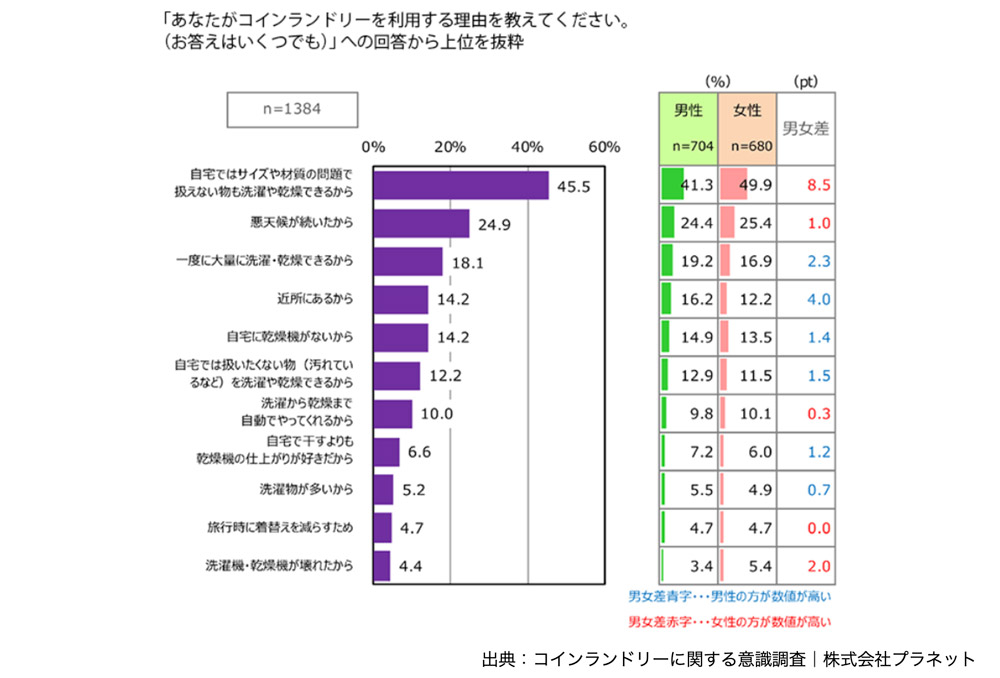

民間の調査では、コインランドリーを利用した理由で最も多かった回答は、「自宅ではサイズや材質の問題で扱えない物も洗濯や乾燥できるから(45.5%)」となっている。布団やラグといった大物の丸洗いは、物理的にコインランドリーに頼らざるを得ない状況がうかがえる。

近年は、効率化や時短につながるタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する傾向にあることも、コインランドリー市場拡大を後押ししているだろう。自宅での手入れが難しい羽毛布団や敷布団、ペット用品、スニーカーなどの専用ランドリー機器を導入して、利便性を消費者に訴求する店も増えている。

またランドリー機能だけでなく、待ち時間を快適に過ごせるようテーブルや椅子、無料Wi-Fiを完備している店舗が多い。おしゃれな外観と内装で、繰り返し利用したくなるような居心地の良い空間づくりの工夫が見られる。

さらに、異業種と併設したコインランドリーも登場している。例えば、カフェ、フィットネスジム、洗車場、美容室、ショッピングモールなど、利用者は待ち時間を有効に活用でき、店側は集客面で相乗効果が期待できる。

それぞれが周辺住民のニーズを的確に捉えた戦略で、他店と差別化を図っている。地域特性を生かしながら、いかに利便性の高いサービスを展開できるかが成功の鍵となるだろう。

近年のコインランドリー事情

利用者の年代や生活習慣、環境によりコインランドリーの利用時間帯は大きく異なる。そのため、年中無休、24時間営業のコインランドリーが多い。近年ではAI(人口知能)とIoT(モノとインターネットをつなぐ技術)を活用した店が増え、さらに利便性が高まっている。

利用者は専用アプリをダウンロードすることで、コインランドリーの空き状況の確認や洗濯終了時間の通知を受けられる。ランドリー機器のタッチパネルでは、目的に合うコースを細かく選択できる。支払いは現金のほか、さまざまなキャッシュレス決済に対応しているところが多い。

ランドリー機器のデジタル化により、オーナーは店舗へ行くことなく遠隔での機械操作が可能となった。機器の異常探知、トラブル時の対応、売上情報の収集、メンテナンス管理などができるようになっている。

稼働データを分析して需要を予測し、時間帯や天候などの条件で料金を変える「価格変動制」を導入する例も出てきている。混雑が予想される時間帯は料金が高くなる仕組みで、顧客を分散させ、稼働率を高める戦略となっている。

新しいビジネスモデルとして、洗濯乾燥機に付けた大型モニターで広告を配信する企業もある。コインランドリーを利益創出の基盤として、収益源の多様化と業績の安定化を目指している。

また、コインランドリー業界でもSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みが進められている。例えば、洗剤を使わない洗濯で節水効果を高め、排水汚染を抑えて水資源の保全に貢献する企業や、太陽光発電システムを導入し製品開発時の環境負荷を低減する企業が出てきている。

普段の生活が同時に災害への備えとなる「フェーズフリー」の町役場も登場した。カフェやコインランドリー、フィットネスジムを併設し、非常時には貯水槽の水と非常用電源が使えるようになっている。

ほかにも、3日分のLPガスをためられるボンベやガス燃料のポータブル発電機を備える「災害対応型ランドリー」を運営する企業や、防災用品・非常食を備蓄し、帰宅困難者が一時的に滞在できるようにしている店舗もある。コインランドリーならではの地域貢献・社会貢献活動が行われている。

コインランドリーの仕事

コインランドリーの主な仕事は「運営管理」「店舗管理」「設備管理」「顧客対応」「広告宣伝」に分けられる。それぞれの具体的な仕事は以下の通り。

- 運営管理:収支管理、備品管理、スタッフ管理など

- 店舗管理:巡回、清掃、両替金の補充、洗剤・柔軟剤の補充など

- 設備管理:ランドリー機器やセキュリティ機器のメンテナンス

- 顧客対応:設備案内、問い合わせ対応、トラブル対応など

- 広告宣伝:SNS運用、ホームページ更新、チラシ作成など

個人経営の場合、全ての業務をオーナー自身で行うか、スタッフを雇用する必要がある。フランチャイズ経営や業務委託サービスを利用すれば、日常業務、機器メンテナンス、顧客対応、セキュリティ体制などをサポートしてくれる。開業後の収支計画とあわせて、どのような形で運営したいかを明確にしよう。

コインランドリーの人気理由と課題

人気理由

- 無人で運営できる

- ランニングコストが低い

- 利用ニーズが拡大している

課題

- 初期費用が高い

- 収益が安定するまで時間がかかる

- 競合との差別化が難しい

コインランドリーは無人での運営が可能なため、人件費がかからずランニングコストが少なく済むのが魅力だ。前述の通りコインランドリーの利用ニーズが拡大しているため、リピーターを獲得しやすい。一方、ランドリー機器の購入など初期費用が高くつくため、完全黒字化までは時間がかかるのが課題だ。コインランドリーの出店が増えているため、他店と差別化を図る戦略が必須となる。

開業のステップ

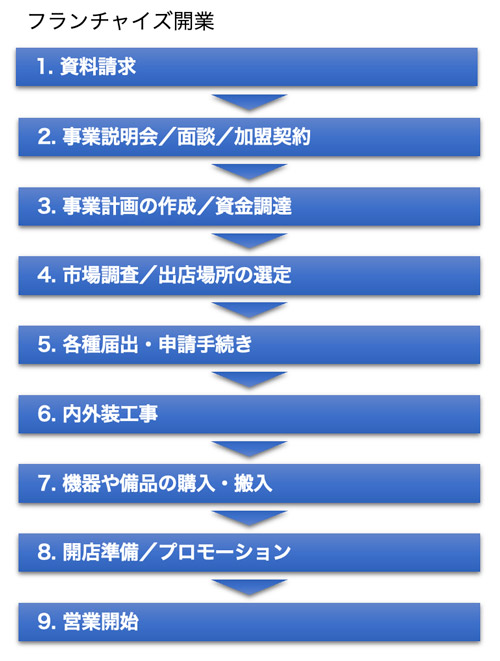

コインランドリーの開業には、個人開業とフランチャイズ開業のどちらかになるが、ここでは開業初心者でも始めやすい、フランチャイズ加盟して開業する例を紹介する。開業のステップは以下の通り。

コインランドリーに役立つ資格や許可

コインランドリーの開業には、保健所の認可が必須となる。保健所に「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届」を提出し、保健所が検査して問題がなければ開業できる。自治体によっては工事前の提出を推奨しているところもあるので、早い段階で確認すると良い。

<参考>

クリーニング事業を併設すれば、ランドリー機器では対応できない汚れ落としや仕上げ加工サービスができ、他店との差別化につながる。クリーニング事業を併設する場合は、1名以上のクリーニング師の配置が必要だ。クリーニング師になるには、都道府県知事の試験に合格し、指定した研修を受けなくてはならない。

<参考>

また、カフェを併設する場合には、以下の資格や許可が必要となる。

食品衛生責任者(カフェ併設の場合必須)

飲食を提供する場合、食品衛生責任者を各店舗に1名以上配置することが義務付けられている。資格の取得には、保健所が行っている食品衛生責任者養成講習を受講する必要がある。

飲食店営業許可(カフェ併設の場合必須)、菓子製造許可(場合によっては必須)

飲食スペースを設ける場合は、店舗所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行い、審査に通らなければならない。また、パンや菓子などを製造し販売するときは、菓子製造許可の取得が必要である。

ほかにも、併設する業態によって許可が必要な場合があるため、事前に行政に確認しよう。

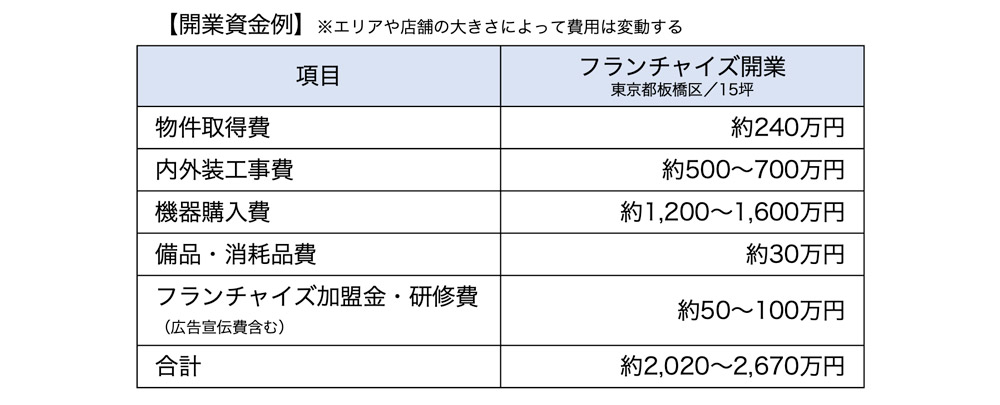

開業資金と運転資金の例

開業に必要な費用としては、次のようなものが考えられる。

- 物件取得費:前家賃(契約月と翌月分)、敷金もしくは保証金(およそ10カ月分)、礼金(およそ2カ月分)など。ただし、自己所有物件の場合、物件取得費は不要

- 内外装費:壁床リフォーム、排水工事、空調設備、看板設置など

- 機器購入費:洗濯機、乾燥機、洗濯乾燥機、スニーカー専用機、管理システム、両替機など

- 備品・消耗品費:畳み台、ベンチ、洗剤、柔軟剤、清掃用具など

- 広告宣伝費:ホームページ制作費、広告チラシ制作費など

※フランチャイズの場合には、別途加盟金や研修費などがかかる

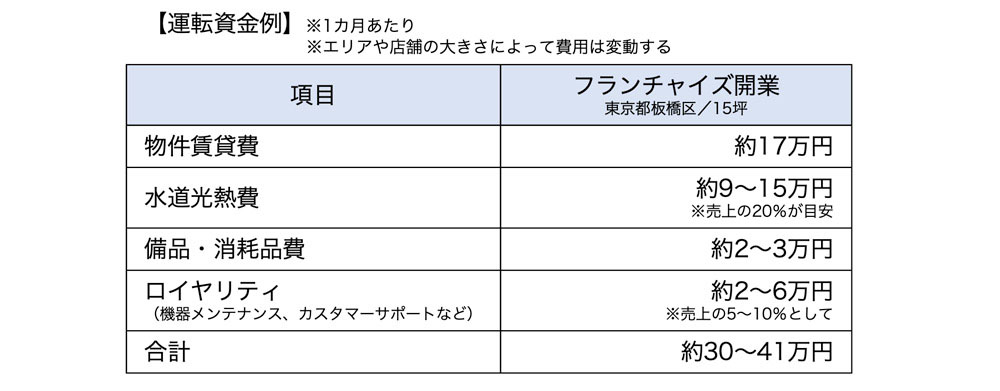

以下では、フランチャイズ加盟の開業資金と運転資金の例をまとめた(参考)。

コインランドリーの開業には、さまざまな補助金制度の活用が可能である。商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」や、中小企業庁と中小機構の「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などを活用し、運営が軌道に乗るまでの開業初期の資金繰りをいかにやりくりするかがポイントとなる。

またランドリー機器を買い取るか、リースやレンタルにするかで、初期費用やランニングコストが変わる。買い取りは所有権を得られるので長期目線では割安となる。さらに補助金制度の対象になるため、初期費用を抑えることもできるだろう。

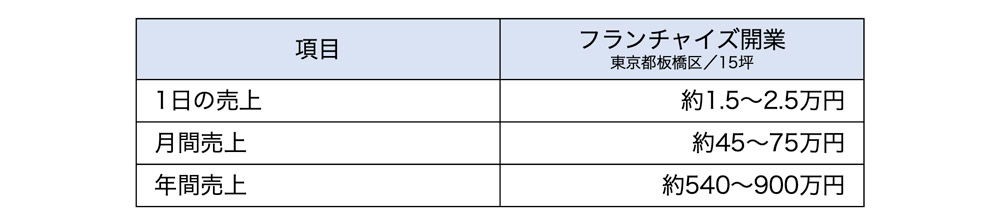

売上計画と損益イメージ

コインランドリーを開業した場合の1年間の収支をシミュレーションしてみよう。

営業時間:24時間

月間営業日数:30日

平均客単価:約600~1,000円

ランドリー機器台数:7台

平均稼働率:15%

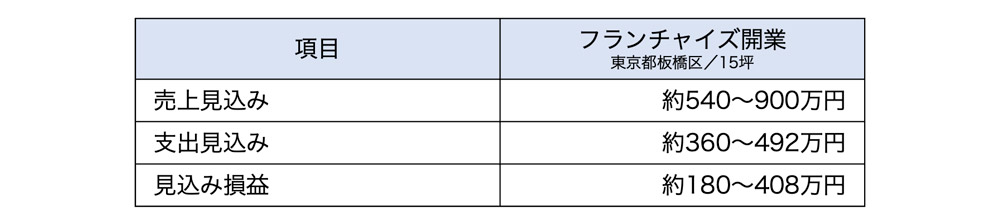

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は以下のようになる。

ここでは物件を借りてコインランドリーを開業する例を紹介したが、所有の土地や空き店舗があれば開業資金や運転資金を軽減でき、収益率もアップする。

徹底したランニングコストの削減は取り組みたい課題だ。最近ではエコモデルとして、光熱費を20%抑えるランドリー機器も出てきている。顧客ニーズとあわせて、最新のランドリー機器や企業のサービス内容なども調査し、実現に向けた事業プランを練り上げよう。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)