業種別開業ガイド

麻雀店

2025年 11月 14日

トレンド

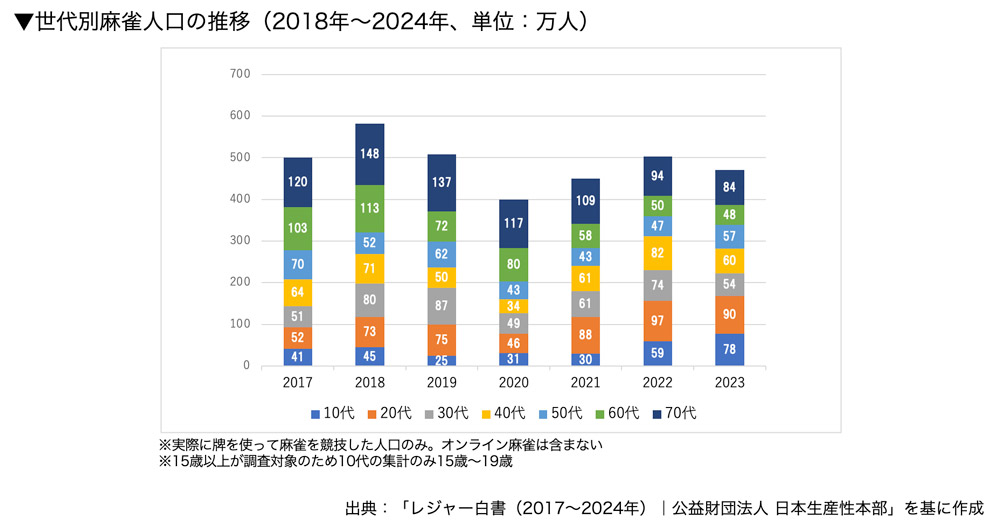

1984年のレジャー白書(公益財団法人日本生産性本部)によると、1983年の麻雀の競技人口は2,140万人だった。これ以前に調査が行われていないため、現時点で確認できる範囲では、この年の数値が麻雀の競技人口のピークである。以降、競技人口と市場規模は減少を続けたもののコロナ禍で底打ちし、現在では回復傾向にある。それを示すのが、以下のグラフである。

このグラフから分かるのは、シニア層の競技人口が減少していることである。かつての麻雀ブームで若年・中年世代だった者たちが後期高齢者になり、2018年の時点で148万人いた70代の競技人口は、2023年には84万人に大きく減少している。

対して、最も顕著な伸びを示したのが10代と20代である。これは、麻雀プロリーグのMリーグがウェブメディアで放映されていることや、白熱する競技の様子がYouTubeで視聴できるようになったことが大きい。また、若者や女性でも入店しやすい麻雀店(*)の普及など、接点の多様化も若年層の競技人口増加に寄与している。市場やターゲットが変化する中、麻雀店を経営する者やこれから開店する者が知っておきたいデータが、以下の「見る専」と「オンラインのみ」という潜在顧客の存在だ。

(*)政府の産業分類では、マージャンクラブやマージャン荘と表記されるが、本記事では全て麻雀店と表記する。

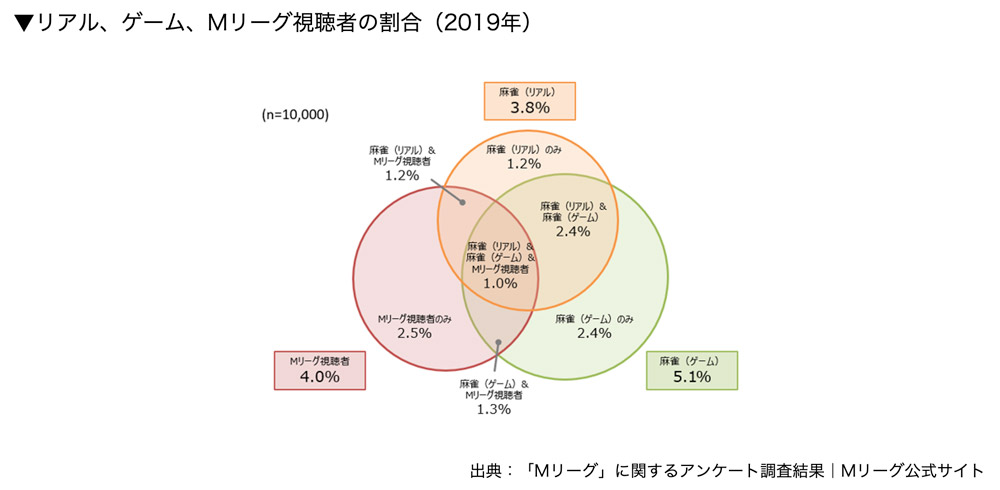

麻雀のプロリーグを運営するMリーグが、15~79歳の男女1万人を対象として、2019年に行ったアンケート調査の結果をまとめたのが上の図である。これによると、実際に麻雀を打つプレイヤー(上図「麻雀(リアル)」)は3.8%で、日本の人口(1.25億人と設定)に換算すると、約475万人と推定される。

一方、「麻雀(ゲーム)」のプレイヤーは5.1%で、全人口に換算すると約640万人。しかし、その内訳を見ると「麻雀(ゲーム)のみ」が2.4%、「麻雀(ゲーム)&Mリーグ視聴者」が1.3%となっており、これらを合算した3.7%、全人口に換算すると約470万人はリアルでの麻雀の経験がない。また「Mリーグ視聴者のみ」は2.5%となり、人口換算すると約310万人は、リアルもゲームも楽しまない「見る専」という結果になった。麻雀店の開業に際しては、こうした麻雀に関心がありながらリアルの麻雀を知らない層をいかに取り込んでいくかが、経営上の大きな課題になるだろう。

シニア層向けの健康麻雀店については、統計データが少なく限られた情報にはなるが、日本健康麻将協会には約10万人の登録者がおり、実際にはその3倍ほどの人が健康麻雀を楽しんでいるという推測がある。今後、福祉や介護の分野での活用が見込まれ、市場を拡大していく可能性は高い。競技人口の底打ちと顧客の多様化が進む中、選ばれる麻雀店の開業には、戦略の工夫が重要になっている。

近年の麻雀店事情

麻雀店(雀荘)と聞いて、どのような場所を思い浮かべるだろうか。10年以上前ならば、繁華街の雑居ビルにあり、主に中級者以上の男性が麻雀に興じている店(以下、従来型店舗と呼ぶ)がほとんどだった。しかし現在、そのイメージは一新されつつある。初心者や女性が入店しやすいおしゃれな店(以下、カフェ型店舗と呼ぶ)や、シニアをターゲットとした店(以下、健康麻雀店と呼ぶ)が増えているのである。

全ての店舗に共通するのは、基本的な料金システムが「セット」と「フリー」の2種類で構成されていること。セットとは、3〜4名のグループで1卓を借りる形式だ。店側は場所と機材の提供を行い、時間もしくはゲーム単位で料金を受け取る。対してフリーは、1人で麻雀店を訪れて空いている卓で麻雀を打つ形式。中にはセットとフリーの両方を取り入れた店舗も存在する。

この料金システムを含め、店舗の方向性は主に以下の要素の組み合わせで決まる。

- 競技者が中・上級者か初級者か

- 料金システムがセットかフリーか

- 飲食の売上を重視するか

- シニア層をターゲットにしているか

- 女性や若者をターゲットにしているか

- 教室を開いているか

- 大会やプロの来店などのイベントを重視するか

これらを組み合わせた代表的な店舗例を以下にまとめた。

|

店舗例(1) 従来型店舗 |

店舗例(2) カフェ型店舗 |

店舗例(3) 健康麻雀店 |

|---|---|---|---|

競技者の水準 |

中・上級者 |

初級者 |

初・中級者 |

料金システム |

フリー |

フリーとセット |

フリーとセット |

飲食 |

アルコールや軽食を提供 |

ソフトドリンクやスナック類を主に提供 |

ソフトドリンクやスナック類を主に提供。お茶や水は無料の場合もある |

シニア層 |

ターゲットではない |

ターゲットではないが来店は歓迎 |

メインのターゲット |

女性や若者 |

ターゲットではない |

メインのターゲット |

ターゲットではないが来店は歓迎 |

麻雀教室 |

不開催 |

定期的に開催 |

高い頻度で開催。認知症予防などを加味したプログラムも |

イベント |

プロと打てるような大会を開催 |

交流をメインにした大会を開催。プロが講師を務める場合もある |

交流をメインにした大会を開催 |

店舗の様子 |

繁華街の雑居ビルにあり深夜も営業。喫煙ゾーンと禁煙ゾーンを作り、内装はカジュアルもしくはコストを抑えた作り。選んでもらえる店舗になるために、麻雀を打ちやすい環境の整備、ルールの明確化、飲食サービスの充実などに努める。 |

駅前のテナントを賃貸して日中をメインに営業。禁煙がメインだが喫煙ブースを用意する店舗もある。内装はカフェ形式などカジュアルで入店しやすい雰囲気。SNSなどで積極的に情報発信し、新規顧客の獲得に努める。 |

介護施設の近くや駅前賃貸ビルなどシニア層が集まりやすい場所にあり日中をメインに営業。禁煙のみ。内装は質素でも良い。市区町村の広報誌や新聞など、シニア層が目にする媒体で宣伝を行い顧客獲得に努める。 |

ここで紹介した例は一部に過ぎないが、起業に際しては「誰に」「何を」提供すれば、顧客満足度の向上につながるかを考えることが重要だ。

麻雀店の仕事

どのような麻雀店をつくるのかによって、業務内容は大きく変わる。ターゲットを特化した店舗や特殊な店舗形態で必要になる主な仕事をまとめた。

接客業務

麻雀店において最も大切な業務。従来型店舗では、来店客の案内や飲食の提供、会計処理が求められる。カフェ型店舗や健康麻雀店では、料金システムや設備の使い方、麻雀ルールの説明が主な業務。健康麻雀店の場合は、世間話や近況の話などの会話が必要になることもある。フリー形式の営業では、卓の人数がそろっていない時に、新しい客が来るまで打ち手として卓を囲むことも大切な業務になる。

清掃業務

大人数が長時間滞在する営業形態のため、清掃作業は麻雀店において重要な業務になる。特にアルコールを提供する場合はトイレや洗面台が汚れやすいため、定期的な清掃が欠かせない。閉店後や開店前には、床や麻雀卓などの清掃も行う。

設備管理

全自動雀卓のメンテナンスは日常業務のひとつ。多くの場合は、正確に動作するかを確認するだけで済むが、もし異常があった場合には機器の調整や修理の発注を行う。

飲食業務

一般的には、カップ麺、カップ焼きそば、焼きおにぎり、乾き物など手間がかからないメニューを置き、きちんとした食事は出前で対応する店が多い。料理を提供する場合には、専任スタッフの雇用が望ましい。

SNSを活用した広告・集客活動

特に女性や若者をメインターゲットにする場合、SNSでの集客が欠かせない。また、従来型店舗などで大会やイベントを告知する場合もSNSの活用が効果的。加えて、割引キャンペーンの発信などとも相性が良い。

地域広報媒体を活用した広告・集客活動

シニア層に対しては、SNSよりも電車やバスの広告、地域の広報媒体などの活用が集客に結びつきやすい。役所や公民館などの告知スペースの活用も有効。

顧客のデータ管理

顧客情報をデータベース化することで、個々の顧客ニーズに合わせたサービスの提供が可能になり、リピーターの獲得を目指すことができる。

イベントの企画と運営

従来型店舗では、顧客同士でランキングを決める大会や、プロ雀士を招いたトーナメント戦が人気。カフェ型店舗や健康麻雀店では、顧客のニーズに応じて麻雀教室を開講することで、リピート顧客の増加が見込める。

売上管理と経費管理

開店後は、事業計画や採用計画を改良していくために、経理の「見える化」が不可欠。適切な経理を行うことで資金の余力を算出し、競合店と差別化する。

麻雀店の人気理由と課題

人気理由

- 若年層や女性の関心が向上

- 福祉・介護分野での活用が見込まれる

- コミュニティの醸成

- アイデア次第で集客が可能

- デジタル技術による効率化(予約システムなど)

課題

- 風営法の制約

- 運営コストの負担

- イベント開催の負担

- 競争の激化

- 深夜営業のリスク

開業のステップ

開業において最大のハードルは、風俗営業許可(第4号営業)を受けることだ。許可が下りる場所は限られているため、開店するエリアを基準に事業計画を立てることになる。以下の開業ステップは、順序が入れ替わったり同時進行するケースもあるため、柔軟に対応したい。

STEP 1:事業計画と経営計画を立案する

従来型店舗、カフェ型店舗、健康麻雀店などの方向性を決める。その後、開業に必要な予算や運転資金、損益の計画を立案するが、大切なのは卓の数と顧客単価、回転率になる。

STEP 2:開店する物件の選定と契約

従来型店舗の場合、繁華街や交通アクセスの良い場所が適している。カフェ型店舗は、駅前など女性や若者が通いやすい場所が適当。健康麻雀店は高齢者向けのため、住宅街や介護施設のそばなど、立ち寄りやすい立地が良いとされる。事前に風営法の許可が下りる立地かどうかを必ずチェックすること。

STEP 3:風俗営業許可(第4号営業)の取得

許可申請には営業所の構造図や経営計画書が必要で、書式の記述方法の難度も高いため、行政書士などの専門職に依頼することが望ましい。健康麻雀店は比較的スムーズに取得できる場合が多い。

STEP 4:設備の調達と内装工事

従来型店舗では、全自動雀卓の導入、防音工事、強めの空調設備などが必要になることが多い。一方で、健康麻雀店ではこれらのコストを抑えることが可能だ。カフェ型店舗は、入店しやすいカジュアルな雰囲気づくりが重要になる。いずれの店舗でも、飲食の提供を行う場合は厨房設備の設置が必要になる。

STEP 5:スタッフの採用と研修

どんな店舗でも必要になるのがコミュニケーション能力。麻雀のルールの理解度はもちろん、接客スキルが高い人材を採用したい。

STEP 6:広告・宣伝活動

開業前に公式サイトを作成し、SNSのアカウントを開設しておく。可能ならば発信を積み重ねて閲覧者数を増やし、開店イベントの集客につなげたい。

STEP 7:開店

開店してから数週間の動向は、その後の集客に大きく影響する。開店イベントや特典を用意するなど、選ばれる店舗になる工夫を重ねる。

麻雀店に役立つ資格

麻雀店を運営する上で必須の許可は、風俗営業許可(第4号営業)だ。また、飲食物の提供で売上アップを目指す場合は、食品衛生責任者を選任後に、飲食店営業許可を取得する。健康麻雀店では福祉や介護の知識があるほど信頼を得られるが、ほとんどの資格の取得難度は高い。

必須の資格

風俗営業許可(第4号営業)

客同士に麻雀を行う場を提供する全ての店舗で必要になる。従来型店舗はもちろん、カフェ型店舗、健康麻雀店、さらに生徒同士に麻雀を打つ場を提供する麻雀教室のいずれも許可が必要になる。また、申請から許可が下りるまでに約55日を要する。この期間は営業ができないため、空家賃が発生する可能性があることも覚えておきたい。

飲食を提供する際に必要になる資格

食品衛生責任者

飲食物を提供する施設では、必ず食品衛生責任者を選任しなければならない。栄養士や調理師などの専門資格を保有するか、食品衛生責任者養成講習会を修了する必要がある。一般的には講習会の修了を目指す。

飲食店営業許可(防火管理者資格、深夜酒類提供飲食店営業開始届)

店舗内で飲食物を提供するための資格。申請のためには食品衛生責任者が選任されている必要がある。また、収容人数が30名以上の規模になる場合は防火管理者の資格が必要。24時以降にアルコール類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければならない。

おすすめの資格

麻雀に関する認定資格や検定

店員が代理で麻雀を打つ場合や店員が教室の講師を務める場合は、プロ資格の保有が効果的だ。麻雀のプロを名乗るには、日本プロ麻雀連盟、日本プロ麻雀協会、最高位戦日本プロ麻雀協会、麻将連合-μ-、101競技連盟、RMUなどの団体でプロテストに合格する必要がある。健康麻雀には、日本健康麻将協会が認定するウェルネスマージャン講師(WMレッスンプロ)と、一般社団法人全国麻雀段位審査会が認定する麻雀レッスンアドバイザーという資格があり、レベルを証明できる資格になる。

介護や福祉系の資格

健康麻雀店では地域の役所や介護福祉施設との連携を図ることが多く、専門資格を取得していれば営業やイベント開催がスムーズになる。ただし、大半の資格は取得の難度が高い。

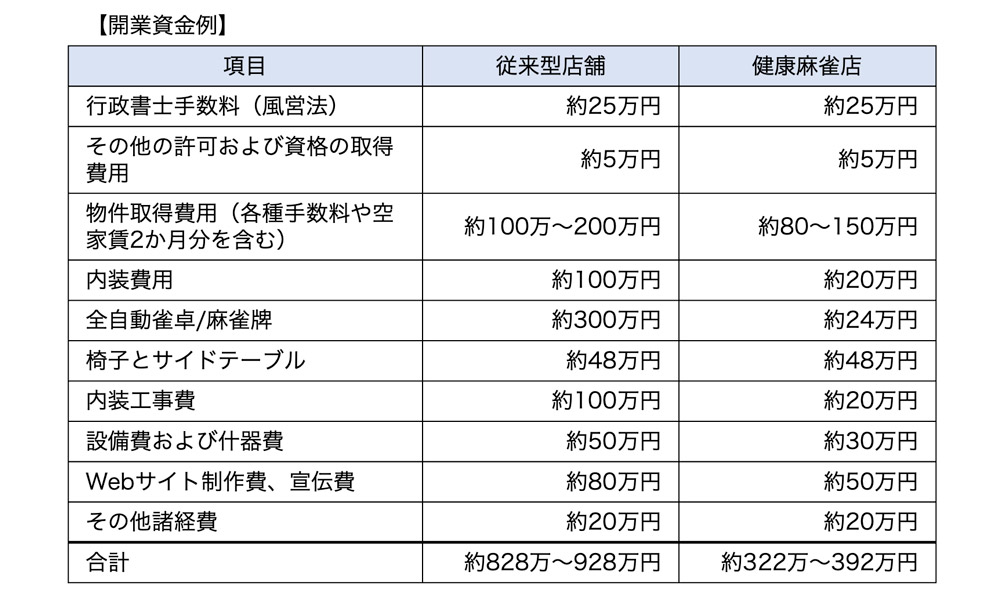

開業資金と運転資金の例

麻雀店を開業するには、物件取得費、内装工事費、設備費、人件費、広告宣伝費などが必要になる。従来型店舗やカフェ型店舗の場合は全自動雀卓が望ましく、1台あたりの相場は新品で70万円程度、中古で30万~50万円。一方、健康麻雀店では手積み卓を使用するケースが多く、1台あたりのコストは数万円程度で済む。

ここでは「繁華街に位置する従来型店舗」と「駅前の賃貸ビルを利用した健康麻雀店」の開業資金と運転資金を算出した。

<想定ケース>

従来型店舗:4人打ちセット、繁華街に開店、6卓の店舗(1卓あたり6平米の床面積)、キッチンとレジを含めて45平米の床面積を想定、飲食はカップ麺や乾き物のみでアルコールを提供、1卓50万円の中古の全自動雀卓を準備、アルバイトを3名雇用

健康麻雀店:駅前の賃貸ビルに開店、6卓の店舗(1卓あたり6平米の床面積)、キッチンとレジを含めて45平米の床面積を想定、飲食はおやつとソフトドリンクのみ提供、手積みのため一般的な麻雀牌を用意(予備を含めて8セット購入)、アルバイトを2名雇用

開業のための資金調達には、日本政策金融公庫の新規開業資金(限度額7,200万円)などが利用できる。銀行よりも有利な条件で借り入れができるため、まずは相談してみることをお勧めする。また、各地方自治体が独自の融資制度を用意しているケースもあるため、都道府県庁や市区町村役場に確認してみるとよい。

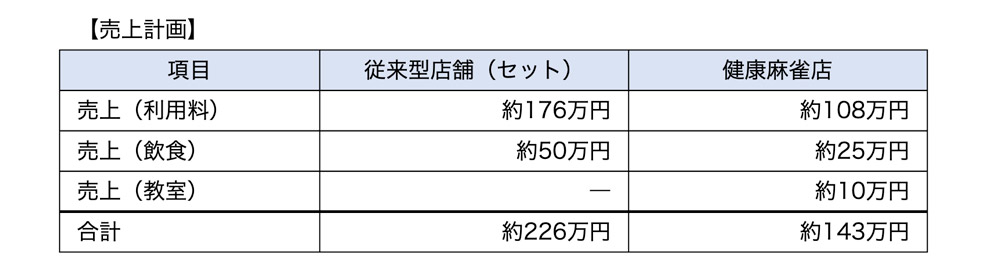

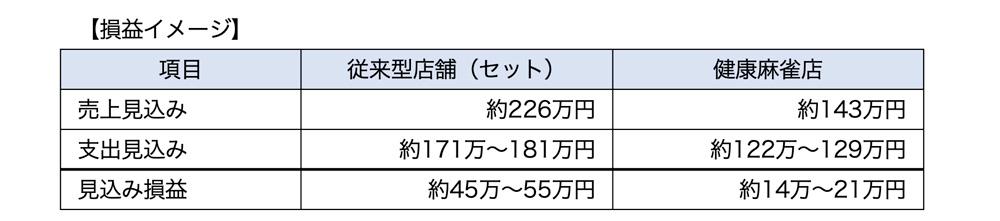

売上計画と損益イメージ

売上を考える上で土台になるのは、卓の数と利用料である。一例として、1時間あたり500円の利用料、24人が同時に麻雀をプレイ(4人打ちで6卓)、1日の営業時間が14時間の条件ならば、500×24×14=168,000円が利用料における1日の最大の売上となる。

ただ、これは回転率100%のケースで、実際には40%前後のことが多い。以下の従来型店舗の試算は回転率35%で行ったので、1日あたり58,800円の売上となり、週休0日で営業する場合は1か月あたり約1,764,000円の売上が見込める。ここに飲食の売上を加えたものが月間の売上高となる。健康麻雀店でも基本的な算出方法は同じだが、そこに麻雀教室の売上が加わる。

<想定ケース>

従来型麻雀店:営業時間は11:00〜25:00、週休0日、セット料金1人あたり500円/1時間、回転率は35%で算出

健康麻雀店:営業時間は9:00〜18:00、週休1日、1人あたり400円/1時間、麻雀教室を週に2回開催し講師はスタッフが行う、回転率は50%で算出

年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は下記のようになる。

麻雀店を成功させるには、何よりも認知度を高めて、まずは来店してもらうことがスタート地点になる。そこから付加価値の高いサービスを提供することでリピーターを獲得し、回転率を上げていくことが望ましい。今回、従来型店舗における試算では回転率をやや厳しめの35%としたが、実際に経営している人たちの声の中には、回転率が40〜50%という情報もあるため、まずは40%超えを目指すことが目標になる。

多くの既存店舗の事例を見ると、1店舗目が成功した場合、卓数を増やした大型店舗にしていくのではなく、たとえ小~中規模でも2店舗目を開店する人が多い。多様化が進む中、さまざまなコンセプトの店舗を複数経営するという事業形態も生まれてきそうだ。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)