業種別開業ガイド

お好み焼き店

2025年 9月 10日

トレンド

お好み焼き店は古くからの鉄板調理文化を土台に、セルフスタイルとライブ感という独自の強みを持つ業態である。その一方で、近年は社会構造や消費行動の変化に対応しながら、次のフェーズへと進化を遂げている。2025年現在、注目すべきトレンドは以下の5つに集約される。

1.テイクアウト・デリバリーの定着と冷凍食品化の進化

コロナ禍を契機に、外食業界全体でテイクアウトやデリバリーへの対応が急速に進んだが、お好み焼き業態においてもこの流れは定着した。特に家庭での簡便性を重視するニーズに応える形で、冷凍お好み焼きの品質向上が著しい。従来は「冷めるとおいしくない」「食感が損なわれる」といった課題が多かったが、近年は急速冷凍や真空包装技術の進歩により、ふんわりした生地感と具材の風味を保持した製品が登場している。また、大手チェーンでは専用パッケージや電子レンジ対応の容器を導入することで、自宅での再現性の高さが売りとなっている。

これにより、お好み焼きは「店で食べるもの」から「家庭でも楽しめるもの」へと価値を拡張しつつある。さらに、地方の小規模店でも、自社製の冷凍商品をECで販売したり、都市圏のセレクトショップで取り扱ってもらうなど、販路を拡大するお好み焼き店が増えている。

2.セルフ型店舗・無人販売と省人化ニーズへの対応

慢性的な人材不足に直面する飲食業界において、お好み焼き店はセルフ調理文化をベースに、省人化を実現しやすい業態である。これをさらに一歩進めて、注文・会計を全てタッチパネルで完結させ、配膳にロボットを導入したり、セルフドリンクバーを設置したりするなど、無人・省人店舗の事例も増加している。

これにより、少人数で複数店舗を運営するモデルが現実的となり、業態としてのスケーラビリティ(拡張性、拡張可能性)も向上。地方都市への出店やフランチャイズ化にも弾みがついており、従来の「職人頼り」からの脱却が進んでいる。セルフ型の導入は感染症対策の一環としても有効とされ、来店客に安心感を提供する要素にもなっている。

3.高付加価値化と“食のエンタメ”化の加速

お好み焼き店は今、「粉もの」から「エンタメ型飲食体験」へと進化している。目の前の鉄板で職人が1枚ずつ丁寧に焼き上げるスタイルや、焼きの音・香ばしい匂いとともに提供されるパフォーマンス性が、五感を刺激する食体験として注目されている。

特に都市部では、希少食材を使って提供順序まで構成された、“お好み焼き割烹”ともいえる高級店が増えており、価格帯も1人5,000〜8,000円を超える設定で、特別な食体験を提供している。また、テーブル設置型の鉄板で客自身が焼くスタイルも根強い人気を保ち、共創型のエンターテイメントとしてファミリー層やカップル層からの支持が厚い。さらに、コース料理の導入や地元食材を使った地域限定メニューの展開などにより、差別化を図る店舗も目立っている。単なる食事ではなく、記憶に残る体験としての価値を高めることで、ファン層の育成と単価の向上を同時に実現している。

4.インバウンド対応と“日本食文化体験”の再設計

インバウンド需要の復活とともに、お好み焼き店が果たすべき役割も拡大している。広島風・関西風といったスタイルの多様性や、鉄板でのセルフ調理という日本独自の文化体験が、訪日観光客に強いインパクトを与えている。中には、調理工程をガイドが解説する体験型のレストランや料理教室を併設した店舗も登場し、“食べる”だけでなく“学び・体験する”飲食コンテンツとして再設計されている。

また、英語・中国語などの多言語マニュアルや、ヴィーガンをはじめハラール、アレルギー対応メニューの導入など、多文化・多国籍対応のインフラ整備も進行中である。こうした取り組みはSNSによる拡散効果もあり、海外の潜在顧客に対する訴求力も非常に高い。インバウンド需要を継続的に取り込むためにも、単なる“対応”ではなく“体験価値の演出”が求められている。

5.グルテンフリー、ヴィーガン対応など食の多様化への対応

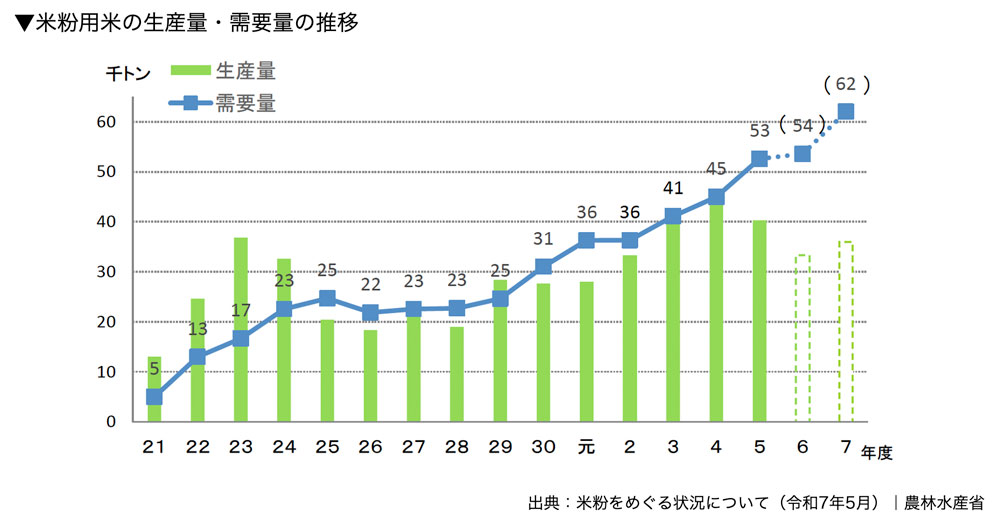

食に対する意識の変化とともに、アレルギー対応や健康志向への対応は、今や不可避のテーマとなっている。国内では米粉用の米の生産と需要も伸びており、お好み焼き店でも小麦粉を使わない「米粉ベースのお好み焼き」や、卵や乳製品を使わない「ヴィーガン仕様」のメニューが開発されており、国内外で注目されている。特に、米粉麺を使った広島焼きや、植物性素材のみで具材を構成した商品は、グルテンフリーとヴィーガンを両立させる貴重なメニューとして差別化に貢献している。これらは単なるオプションではなく、コアメニューの一部として展開される事例も増えており、食のパーソナライズ化が進む現代において有効な戦略となっている。

加えて、糖質制限を意識した“低糖質お好み焼き”も登場しており、ダイエット層や高齢者層にもアプローチ可能な業態へと変化しつつある。これらの対応は、健康志向のみならず、宗教的制限やアレルギー対応としても有効であり、まさに多様性の時代における生存戦略といえる。

以上のように、2025年現在、お好み焼き業態は古きよき鉄板文化を守りつつも、商品・運営・顧客体験のあらゆる面で再構築が進んでいる。

近年のお好み焼き店事情

お好み焼き業態は、もともと調理工程を客が行う構造から人件費の抑制が可能であり、店舗オペレーション上の利点を持つ。このセルフ調理性が、近年の人手不足問題へのひとつの解決策として再評価されている。

一方で、エネルギーコストの上昇、食材高騰(特に卵、豚肉、キャベツなど)など、仕入れコストの管理は経営上の大きな課題である。原材料の相場変動に応じて、メニュー設計や価格戦略を柔軟に組み替える経営センスが求められる。また、電気やガスといったエネルギーの価格高騰により、鉄板の使用に関わる光熱費も圧迫要因となっており、効率的な厨房設備や予約管理によるピーク時間の平準化が重要である。

さらに、外食全体で原価の上昇以外の理由で客単価が上げにくい傾向にある中で、「滞在時間をどう価値に転化するか」が問われている。特に飲料提供の質向上や、テーブルコミュニケーションの強化がリピート率を左右しており、ホスピタリティ戦略も業績に直結している。

このように、従来からセルフ型であることが強みであったお好み焼き店は、現在の省人化ニーズと体験価値志向の消費トレンドという2つの潮流と合致し、経営的にもマーケティング的にも有利な立ち位置にある。加えて、食材費の上昇や光熱費高騰といった経済的圧力が強まるなかで、仕込みや在庫管理の簡素さ、鉄板焼きというシンプルな調理構造もまた、コストコントロールの面で利点がある。

今後は、こうした基本構造を生かしつつ、ライブ性をさらに演出する演出照明や内装設計、SNS映えする盛り付けの演出、外国人向けアプリと連携したメニューなどを組み合わせていくことで、より高付加価値なサービスを提供する余地が広がる。つまり、お好み焼き業態は、元来のセルフ性という武器を再評価し、それを生かした体験設計により、今後も外食市場で独自の存在感を保ち続けると予想される。

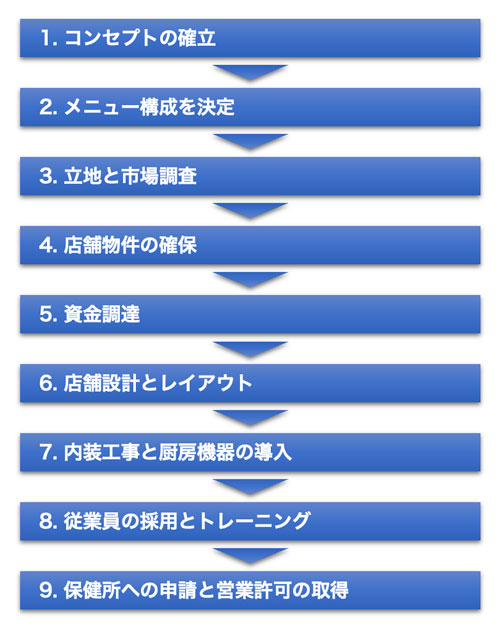

開業のステップ

必要なスキル

お好み焼き店の経営においては、単に調理技術だけでなく、仕入れ力とメニュー開発力が経営の根幹を支える。主原料となるキャベツや小麦粉、豚肉、海鮮などは、季節や市場の影響で価格変動が大きく、常に品質とコストのバランスを見極めた仕入れ判断が求められる。仕入れ先との信頼関係構築や、複数ルートを確保してリスク分散を図る力も必要である。また、客層や立地に応じたトッピング、サイズ展開など、メニューの工夫が集客やリピート率に直結するため、競合との差別化を意識した開発力が収益を左右する。

さらに、お好み焼き業態において特に重要なのが、設備の清掃とメンテナンスに対する意識である。鉄板は長時間の加熱で油や食材かすが蓄積しやすく、焦げ付きや臭いの原因になるだけでなく、衛生管理の面でも大きな課題となる。清掃や機器の点検をルーティン化し、従業員全体でその意識を共有する体制づくりが、店舗運営の安定につながる。

加えて、接客力も競争力を左右する要素である。お好み焼き店は客層が幅広く、家族連れ、観光客、サラリーマン、学生など目的も多様であるため、相手に応じた柔軟な対応力が求められる。特に店員が目の前の鉄板で調理するスタイルでは、その様子がエンターテイメントとしての役割も担うため、調理の手際や所作の美しさ、さりげない声かけや会話のセンスも重要となる。スタッフが顧客の緊張を和らげ、心地よい空間を演出できるかどうかが、リピーターの獲得に直結するポイントである。

必要な資格

お好み焼き店の開業は、「食品衛生責任者」の資格と「飲食店営業許可」があれば基本的に可能である。前者は1日講習で取得でき、後者は保健所の審査を通じて交付される。鉄板を使う店舗では排煙設備や換気の基準が問われるため、設備面の準備も重要だ。

また、一定規模以上の店舗では「防火管理者」の選任が求められる。加えて、HACCP(ハサップ、衛生管理の国際的な手法)研修や接客力向上講座などを活用すれば、店舗の信頼性や顧客満足度向上にもつながる。

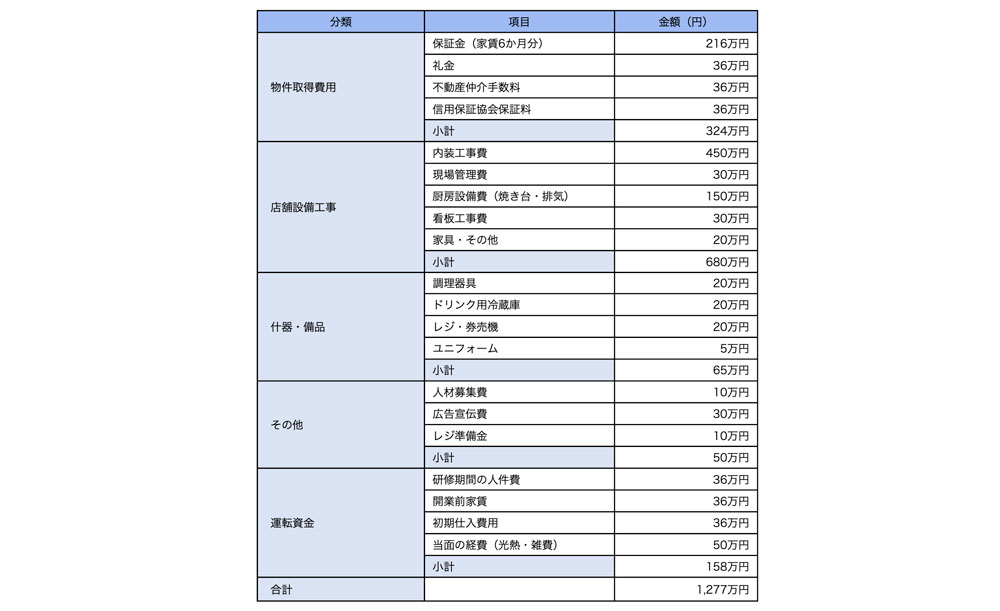

開業資金と運転資金の例

客席それぞれに熱器具を配置する必要があることと、近隣の方に考慮した排煙対策など、特有の設備投資が必要となる場合が多い。また通常の飲食店よりも客席のスペースを多く取る必要がある。中小規模な店でも、開業資金はおおよそ1,200万円前後を見込むのが現実的である。

以下に、駅から徒歩約8分のビルの2階、20坪・32席、賃料36万円の中規模店をモデルとした初期費用を見積もる。

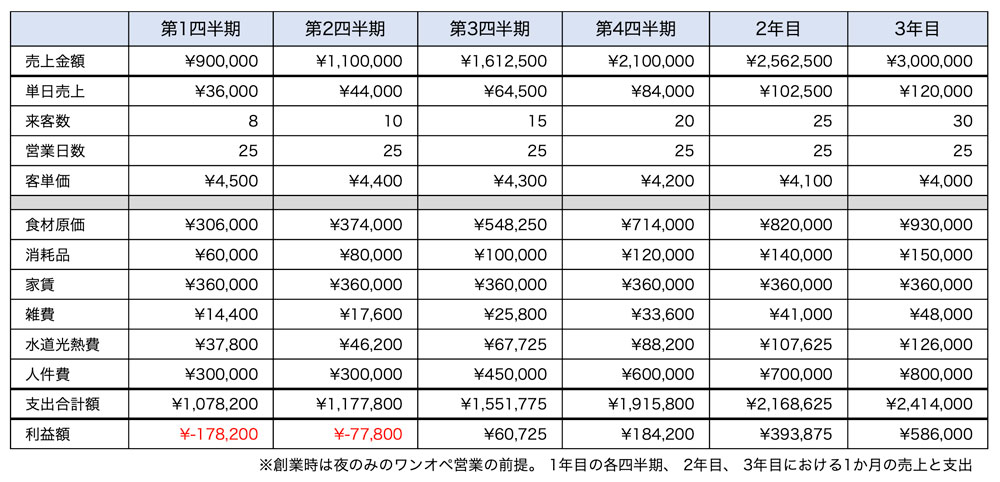

売上計画と損益イメージ

お好み焼き店は、食材原価が比較的安定しており、ドリンクやおつまみとの組み合わせによって客単価を高められる。特にアルコールを割安に設定し、飲酒嗜好のある方にリピートしてもらうことが安定につながる。

前項と同じ条件(駅から徒歩約8分のビルの2階、20坪・32席、賃料36万円の中規模店)での、売上計画と損益イメージの一例を示す(参考)。

補助金・助成金

先にも触れたが、もともと省人化を進めやすい業態であり、さらにデジタルツールなどの導入を徹底的にすることで、人件費を大幅に抑えられる可能性が高い。創業時からPOSレジやオーダー決済システムなどを中心にした店づくりを進めるなら、IT導入補助金やリスキリング補助金も視野に入れ、計画的に支援を受けるのが賢明である。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)