ビジネスQ&A

インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際、どのように対応すればよいでしょうか。刑事告訴することは可能ですか。

2025年 7月 18日

インターネット上で誹謗中傷を受けて困っています。誹謗中傷を止めるためには、誰に、どのような方法で、何を注意して依頼すればよいでしょうか。また、それでも誹謗中傷が止まらない場合に刑事告訴することはできますか。

回答

インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際は、まずは無視するか言論によって対抗するか、または当該サイト等の運営者・管理者に対して削除請求をする、という対応が考えられます。その他に、投稿者を特定した上で警告する、裁判所を通じて損害賠償を請求する、という対応や、誹謗中傷の内容によっては名誉棄損罪や侮辱罪、信用毀損および業務妨害の罪で刑事告訴をする対応も考えられます。なお、誹謗中傷した者を特定することが困難な場合、発信者情報の開示等を求める裁判上の手続きの利用が考えられます。

1.対応方針の選択と初動における留意事項

(1)対応方針の選択

インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際の対応としては、その投稿を無視する、または言論によって対抗する、の2つがまず考えられます。なお、検討の前提として、その投稿が「根拠のない」「誹謗中傷」なのかを、投稿された側が冷静に判断することも必要です。投稿された側にとっては、目にしたくない表現が投稿されていたとしても、それが一定の根拠のある評価であるならば、削除の請求や損害賠償といった対応が困難になるためです。

以下は、あくまでも根拠のない誹謗中傷が投稿された場合の検討について説明します。なお、根拠の有無を含めて当事者の言い分が異なる場合、最終的な判断は裁判所が下すことになります。裁判所は証拠に基づき判断を行いますので、証拠を確保しておくことが必要になります。この点は本項の(4)で詳しく説明します。

(2)無視するという対応について

無視するという選択肢が検討対象になる理由のひとつは、誹謗中傷に対する各種対応の結果、かえってその投稿者等を刺激してしまい、より悪質な投稿や他のサイトへの書き込み等を誘発する可能性(炎上リスク)があるためです。また、誹謗中傷に対して削除要請する、損害賠償を請求する、といった対応に要するコストや労力を考えると、無視するという対応は現実的な選択肢になり得ます。ただし、投稿されたサイトの閲覧者数や知名度による影響力、誹謗中傷の内容によっては、無視することができないケースもあります。

(3)対抗言論について

次に、誹謗中傷が投稿されたサイト等に、投稿された側の主張(反論)を投稿することで対抗する方法があります。また、投稿されたサイト等に正当かつ好意的な評価や情報を増やすことによって、悪質な投稿の影響を限定する対応も考えられます。悪質な投稿の影響力を弱める方法としては、※逆SEO対策も考えられますが、コストと効果の両面から慎重に判断すべきです。

※逆SEO対策とは、誹謗中傷の情報が検索結果の上位に表示されないように、検索順位を下げる対策のことです。

これらのうち、投稿された側が自ら反論を行う対応は、特に悪意を持った投稿者に対しては、さらなる誹謗中傷等の攻撃を誘発するリスクが高いため、慎重に判断すべきです。また、第三者に適切な投稿の増加を促し、誹謗中傷の影響が弱まることを期待する方法については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反しないように留意が必要です。一般消費者が事業者の表示として判別することが困難である場合、違法なステルスマーケティングとして規制の対象になります。ステルスマーケティング規制については、消費者庁のホームページなどをご参照ください。

(4)裁判所に判断を委ねる場合の証拠確保について

上記のような対応を行った後も、同じように根拠のない誹謗中傷の投稿が続くような場合は、損害賠償等の対応に方針を変更することも選択肢のひとつです。

その場合、投稿された誹謗中傷の内容は、投稿者自身が削除・修正できる場合もありますので、根拠のない誹謗中傷を確認したときは、後日、言い逃れができないように証拠を確保しておきましょう。実際に投稿されたページのURLや投稿内容に加え、投稿時期が求められる場合がありますので、日時も併せて画像として保存しておくと安心です。

なお、留意しておきたいのは、発信者情報の開示等の法的手続きを選択する場合、プロバイダなどが有するアクセスログの保存期間は、現状では長くても数か月程度という点です。法的な対応を取ると決めた段階で、すでに必要な情報が消去されていて、発信者を特定できないことがあります。このため、特に裁判所を利用するような手続きを選択する場合には、速やかな判断・行動が必要になります。

2.管理者・運営者等への請求

投稿の削除を求める場合、発信者(投稿者)本人に対して削除を求めることは、現実的ではないことがほとんどです。発信者がすぐに特定できない、あるいは発信者に削除の権限があるかどうかが不明といったケースが多いためです。そのため、投稿されたサイト等の管理者・運営者に対して削除を請求することになります。なお、投稿された場所が、投稿された側のSNSアカウントなどの場合は、投稿された側で削除する、コメント欄を非表示にする、ブロックするなどの対応が考えられます。本項では、投稿された側で投稿内容の削除や非表示ができない場合について説明します。

(1)管理者・運営者等に任意の削除を求める

まず、サイト等に誹謗中傷の表現が表示される場合、その表示を削除(停止)できる権限のあるサイト管理者・運営者を特定する必要があります。サイトに利用規約等のページがあれば、そこに削除等の申告窓口として管理者・運営者が記載されていることがあります。また、管理者・運営者の企業情報が掲載されているページに、リンク先が記載されているケースもあります。問い合わせ先が記載されている場合には、そこから管理者・運営者を確認するとともに削除要請を行うこともできます。

ただし、削除を求めた投稿のうち、誹謗中傷と評価される部分は削除の対象になりますが、当該投稿者の全ての投稿が削除されるとは限らないので留意が必要です。これは裁判上の手続きを取った場合も同様です。

また、投稿の削除と同時に通信ログも削除されることがあるため、仮に削除のみではなく、その後に発信者情報の開示を求める手続きを予定している場合は、通信ログの保存を依頼することも必要です。ただし、確実に保存されるとは限りませんので、先に発信者情報の開示を求める手続きを行い、その後に削除の請求をする方が確実でしょう。

なお、「情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト」には、プロバイダがインターネット上の権利侵害情報に関する送信防止措置の要請や、発信者情報の開示請求を受けた場合、プロバイダに迅速かつ適切な対応を促すための総務省が作成したガイドラインが掲載されています。名称は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」です。

このガイドラインの対象となる大手プロバイダには、被侵害者からの申し出を受け付ける方法の公表などが義務付けられています。申請の書式や添付する書類については関連情報サイトからダウンロードできますので、詳細はこちらのサイトをご参照ください。

(2)裁判上の対応方法を選択する

任意の削除に応じてもらえない場合には、法的手続きを検討することになります。この手続きを取る場合は、専門的なノウハウを有する弁護士事務所に依頼することが通常です。その際、任意に削除を求める方法よりも高いコストを要しますので、費用や見通しなどを弁護士に相談した上で、どこまで裁判による削除を求めていくのかを検討する必要があります。

なお、裁判上の対応を選択する場合、プロバイダなどが持つ情報の保存期限の問題もありますので、速やかに相談することが重要です。弁護士費用に関しては、法律相談だけであれば、裁判手続きを依頼するよりも低コストでサービスを受けられることが一般的です。

3.投稿者への請求

(1)発信者を特定する必要性について

誹謗中傷を行った投稿者が、他のサイト等でも同様の内容を発信しているかどうかを確かめることは困難です。また、仮に誹謗中傷された内容の削除に成功しても、削除に気づいた悪意のある投稿者が新たな書き込みを行うなど、被害の根本的な解決に至らないケースがあります。このような場合は、投稿者を特定した上で損害賠償や刑事告訴の可能性を警告し、同様の行為を停止させるか、あるいは損害賠償の請求や刑事告訴を行って、同様の誹謗中傷の発生を抑止する方法が考えられます。

投稿者を特定しない場合でも、誹謗中傷の内容が、特定の人物のみが知り得る情報を含む場合は、投稿者を推測して警告する方法が考えられます。ただし、実際にその者が投稿したかどうかは、記事そのものからは確定できないため、言い逃れをされることも予想されます。また、悪意のある投稿は匿名で行われることが多く、ほとんどのケースでは発信者を特定していく作業が必要になります。

(2)発信者情報開示請求について

旧プロバイダ責任制限法は、平成13年に成立後、平成25年、令和3年、令和6年と改正され、令和7年5月現在では「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(略称は「情報流通プラットフォーム対処法」)として施行されています。

この法律に基づき、誹謗中傷を受けた者は、まずコンテンツプロバイダから当該投稿のIPアドレスやタイムスタンプなどの開示を受け、次に経由プロバイダから当該投稿の発信者の氏名等の開示を受けるための訴訟を行うという、従来の2段階の手続きが認められます。さらに、それらの手続きをまとめて行える「発信者情報開示命令」の申し立ても認められることになりました。なお、どの手続きが適切なのかは判断が難しいため、やはり専門的なノウハウを有する弁護士に相談する方が賢明でしょう。

(3)刑事告訴について

発信者が特定できなくても刑事告訴自体は可能です(ただし、加害者が不明な状況で警察等がどこまで真剣に対応してくれるかという懸念は残ります)。誹謗中傷の投稿に対して刑事告訴が考えられる犯罪名としては、名誉棄損罪や侮辱罪、信用毀損及び業務妨害の罪が考えられます。

このうち、名誉棄損罪と侮辱罪は事実を摘示したかどうかの違いであり、法定刑は名誉棄損罪の方が重い刑になります。単に抽象的な悪評だけであった場合は、具体的な事実に触れられていないため、名誉棄損罪ではなく侮辱罪が対象になります。また、この2つの犯罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされており、告訴は犯人を知ってから6か月以内に行う必要があります。なお、法人に対する名誉棄損も成立するという考え方が一般的です。信用棄損及び業務妨害の罪については、経済的な側面における社会的評価を保護するための罪で、虚偽の内容を流布して信用を棄損したような場合に成立する犯罪です。これらは名誉棄損と同時に成立することもあります。

警察に相談する場合の手順については、警察庁のホームページに「相手方への処罰を望む場合は、最寄りの警察署に事前に電話で担当者と日時の調整の上、掲載されたサイトの表示画面を印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録して持参していただくとスムーズです」という趣旨が記載されています。

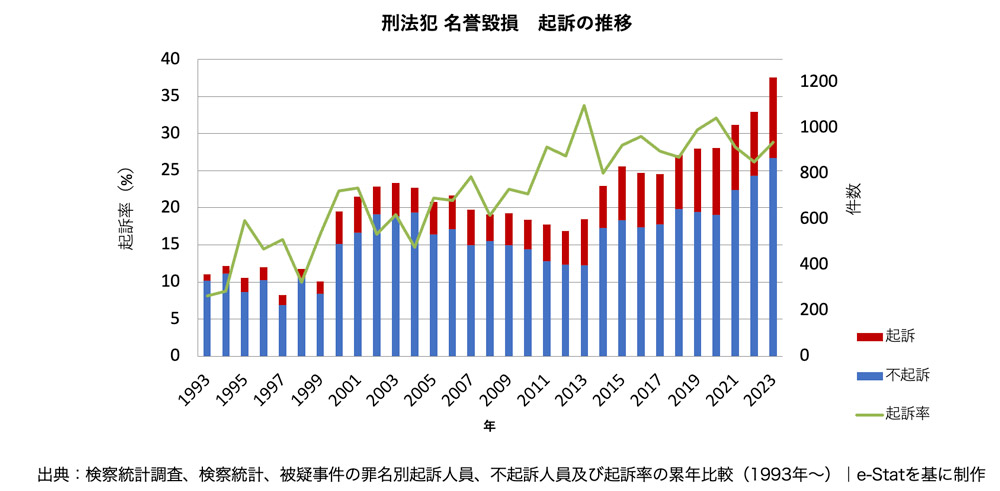

また、参考までに、e-Stat(政府統計の総合窓口)のサイトに公表されている「検察統計調査、検察統計、被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較(1993年~)」から、名誉棄損に関する起訴、不起訴の数値の推移のみを抜粋してグラフ化(加工)したものが以下の図です。名誉棄損についての起訴不起訴の状況は、以下のように推移しています。

以上のとおり、インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際の対応はさまざまです。発信者を特定するための情報が短期間で消去されてしまうため、まずは速やかに対応方針を決定することが重要です。方針決定の際には、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談し、悪質な事例については、並行して警察への相談も検討すると良いでしょう。

- 回答者

-

弁護士・中小企業診断士 江原 智

同じテーマの記事

- クーリングオフは、店頭で販売した使用済みの商品でも対象になるのでしょうか?

- 環境ISOを取得するには、どのような公的支援が受けられますか?

- ISO22000について教えてください。

- ISO14001について教えてください。

- 自社にとって有利な取引条件に改善するにはどうすればよいですか?

- 顧客からのクレーム対応時に気をつけなければいけないことは何ですか?

- 顧客情報の流出や従業員の不正などのリスクをマネジメントする方法を教えてください。

- リスクマネジメントの一つであるBCPについて教えてください。

- プライバシーマーク取得の効果は何ですか?

- リスク分析、評価をどのように進めればよいでしょうか。

- インフルエンザ・パンデミックやその対策について簡潔に教えてください。

- 社内の震災対応などの防災対策を見直すには、どのようにすればよいですか?

- BCP策定のメリットと留意点は何ですか?

- 防災対応のために会社が持っておくべき情報を教えてください。

- 情報資産の風水害への対応体制はどうすればよいでしょうか。

- 企業の社会的責任(CSR)について教えてください。

- 風水害に備えて、自社に合った対策の立て方を教えてください。

- 企業機密の漏洩を防ぐにはどうしたらよいですか?

- 改正民法における中小企業への影響はありますか?

- どのような情報が「個人情報」にあたりますか?

- 私の会社も「個人情報取扱事業者」に該当しますか?

- 民法改正によって変わる時効の規定を教えてください。

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について知りたい。

- プラスチック製買物袋有料化について、どのように対応したらよいでしょうか。

- 新型コロナウイルスの感染症の影響による事業継続について何を準備すればよいか教えてほしい。

- 新型コロナウイルス感染症の第2波や自然災害に備えるための計画があると聞きましたが、どういったものなのでしょうか?

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進について、どのように対応していけばいいでしょうか。

- 内部監査をオンラインで実施する際の注意点を教えて下さい

- HACCP対応のための支援制度はありますか?

- JFSM(Japan Food Safety Management Association)とは何のことですか?

- 食品製造業向けの有効なクレーム対応方法はありますか?

- 米国への日本酒輸出のために対応すべき、FSMAについて教えてください。

- 食中毒の原因や種類、予防方法について教えてください

- 飲食店での産業廃棄物処理の留意点について教えてください。

- SQF取得にあたり、そもそもの所から教えてください。

- 食品リサイクル法について教えてください。

- 食品製造業がHACCPへ取り組むにあたって考慮すべき点を教えてください。

- 喫茶店の開業を予定しています。営業にあたり必要となる許認可制度が変更になったと聞きましたが、どうしたら良いでしょうか?

- 総合衛生管理製造過程承認制度の留意点を教えてください。

- 食品工場内の設備に組み込むハンドラーやコンベヤなどの搬送設備についてHACCP対応が要求されています。 RoHS指令およびREACH規則を遵守していることでHACCP対応しているといえるでしょうか。

- 飲食店のHACCP対応は何から始めたら良いですか?

- 健康経営とは何ですか?どのように始めたらよいですか?またどのような効果がありますか?

- 中小企業にもセキュリティ対策は必要なのでしょうか?

- IT化とDXの違いを、中小企業がDXに取り組む際のポイントと併せて教えてください

- どうすれば業務の属人化を防いで、技術・技能承継をスムーズに進めることができるでしょうか。

- なぜ今Pマークの取得が求められているのでしょうか?

- BCPの策定と運用のポイントを教えてください。

- 従業員のメンタルケアの方法や注意点などについて教えてください。

- 物価高騰に対して中小企業がどのように対応していったらよいか教えてください。

- 時代の変化を見通した就業規則の直し方を教えてください。

- サイバーセキュリティ対策を行うためのツールについて教えてください。

- 中小企業として経済安全保障にどのように取り組んでいったらよいのか教えてください。

- 従業員のコンプライアンス違反に対して経営陣が気をつけておくべきことと、効果的なコンプライアンス教育について教えてください。

- 会社や社員の不祥事が発生して自社のウェブサイトやSNSが炎上した場合、どのように対応すればよいでしょうか。

- インターネット上で根拠のない誹謗中傷を受けた際、どのように対応すればよいでしょうか。刑事告訴することは可能ですか。

- 自然災害の被害に遭った際に受けられる復興への支援には、どういうものがあるのでしょうか。

- 退職した従業員によって社内の人材が引き抜かれるなどのリスクに対して、会社はどのように対策しておけばよいでしょうか。

- 従業員はリモートワークの継続を希望しているものの、出社の方が成果を上げやすいという意見もあり、どのように判断すればよいでしょうか。