業種別開業ガイド

サイバーセキュリティエンジニア

2025年 10月 31日

トレンド

サイバーセキュリティエンジニアとは、情報システムやネットワークをサイバー攻撃の脅威から守るために、技術的対策を計画・設計・実装・運用する専門職である。攻撃者と防御者の両方の視点からシステムなどの脆弱性を見抜き、適切な防御策を講じることで、企業や公共機関、社会インフラの安全を確保することが主な役割である。業務範囲は広く、企業内のセキュリティ部門、専門ベンダー、コンサルタント、独立系フリーランス、さらには政府機関に所属する者まで多岐にわたる。

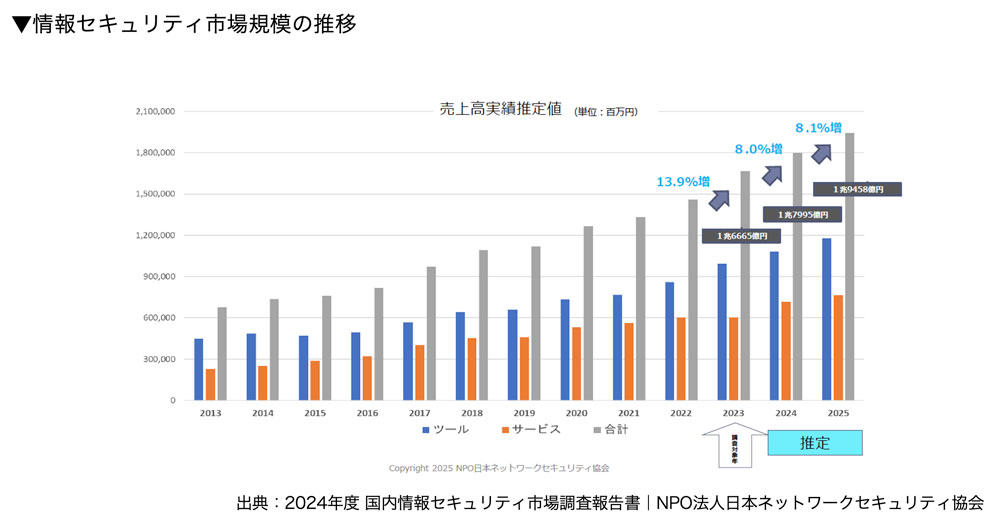

世界的にデジタル化が加速し、クラウドサービスやIoT機器、生成AIなどの技術が急速に普及する中で、民間調査によると、2023年度の国内における情報セキュリティ市場規模(売上額)は、2022年度に比べ13.9%増の1兆6,665億円に上った。

近年の市場動向の特徴としては、以下のようなものが挙げられる。

- 攻撃手法の多様化(ランサムウェア(*1)、サプライチェーン攻撃(*2)、フィッシング(*3)の高度化)

- クラウドやハイブリッド環境(*4)へのセキュリティ対策需要

- 深刻な人材不足

(*1)パソコンやサーバー内のデータやファイルを暗号化するなど、利用者がアクセスできないようにした上で身代金を要求するコンピュータウイルスの一種。

(*2)標的とする企業ではなく、セキュリティが手薄な関連企業や取引先を経由して不正に侵入するサイバー攻撃のこと。

(*3)銀行や有名企業を装ったメールやSNSで偽サイトに誘導し、個人情報や金融情報など重要な情報を盗み出すこと。

(*4)自社運用のサーバーと外部クラウドサービスを組み合わせた環境のこと。

特に人材不足は深刻で、2025年時点で日本ではすでに約11万人のサイバーセキュリティ人材が不足しているとの民間調査結果(*5)もある。これは新規参入や独立を考える技術者にとって大きな市場機会である。

(*5)出典:ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2023|ISC2

技術トレンドとしては、ゼロトラストセキュリティ(*6)、セキュリティ・バイ・デザイン(*7)、AIによる脅威検知の自動化、OT(Operational Technology)セキュリティ(*8)などが急速に普及している。これらを理解し実装できるエンジニアは市場価値が高く、特に公共インフラや重要システム分野で引く手あまたである。今後10年は需要が右肩上がりで推移する見通しであり、専門性と信頼性を兼ね備えた人材の確保が業界全体の課題となっている。

(*6)すべての通信や利用者を「信用しない」前提で常に確認し、社内外を問わず厳密にアクセス制御する最新のセキュリティ。

(*7)システムやサービスを設計・開発する最初の段階からセキュリティ対策を組み込み、安全性を後からつけるのではなく、標準装備する考え方。

(*8)工場の生産ラインや、電力・交通などを動かす制御システムを保護するためのセキュリティ対策。ITセキュリティが情報やデータを守るのに対し、OTセキュリティでは物理的な機器や製造プロセス制御を保護することに重点を置き、システムの稼働を最優先に考える。

近年のサイバーセキュリティエンジニア事情

近年、サイバーセキュリティエンジニアを取り巻く環境は急速に変化している。まず挙げられるのは、攻撃の高度化と標的の多様化である。従来は大企業や政府機関が主な標的だったが、現在は中小企業、自治体、さらには個人事業主までが攻撃対象となっている。理由はシンプルで、攻撃者側にとっては、セキュリティ対策が不十分な組織ほど侵入が容易だからである。

また、テレワークの普及により、従業員が自宅や外出先から社内システムへアクセスする機会が増加したことも、新たな脆弱性を生んでいる。これに伴い、クラウド環境のセキュリティやゼロトラストセキュリティの導入、エンドポイント防御(*9)の強化が不可欠となっている。

(*9)社員のPCやスマホなど利用端末(エンドポイント)を守るために、ウイルス対策や不正侵入防止などを行うセキュリティ対策。

エンジニア自身の働き方も変わってきた。以前は大企業や専門ベンダーに所属することが一般的だったが、近年はフリーランスや独立コンサルタントとして活動する人も増加している。理由は需要の高さと、専門性を生かして高単価案件を受託できる環境が整いつつあるためである。

さらに、国際的なセキュリティ基準や法規制への対応が重要になっている。EUのGDPR(EU一般データ保護規則)や米国のNIST規格(米国国立標準技術研究所が策定・発行する科学技術分野の標準やガイドライン)、日本の個人情報保護法やサイバーセキュリティ基本法など、多様な法令・基準への適合が求められる。このため、技術スキルだけでなく、法務・コンプライアンスの知識も必要になってきている。

総じて、サイバーセキュリティエンジニアは「技術者」であると同時に、「リスクマネジメントの専門家」としての役割を果たす必要があり、その職務範囲は拡大している。これが、近年における職種事情の大きな特徴である。

サイバーセキュリティエンジニアの仕事

サイバーセキュリティエンジニアの仕事は、単にシステムを守るだけではなく、攻撃を未然に防ぎ、組織全体のリスクを低減させるための幅広い活動を含む。業務は大きく「防御・運用」「設計・開発」「攻撃・診断」「管理・戦略」「調査・研究」の5つの領域に分類できる。それぞれの領域は独立しているように見えるが、実際には密接に連携しており、総合的なセキュリティ体制の中で相互補完的に機能する。

防御・運用業務

防御・運用の領域は、サイバー攻撃から組織を直接的に守る最前線である。ファイアウォールやIDS/IPS(侵入検知・防御システム)、EDR(エンドポイント検知・対応)といった防御ツールの導入・設定・運用を行い、常にネットワークやシステムの挙動を監視する。SOC(Security Operation Center。サイバー攻撃の検知、分析、対策を行う専門組織)に所属するエンジニアは、24時間体制で膨大なログを分析し、不審な兆候を発見した場合は即座に対応に移る。インシデント(重大な事態になりかねない出来事や状態)が発生した場合は、被害の封じ込め、原因の特定、復旧作業までを迅速に行う必要がある。この領域は現場対応力と判断スピードが重視される。

設計・開発業務

設計・開発の領域は、セキュリティをシステムの根幹に組み込む役割を担う。単に完成後のシステムに防御機能を付加するのではなく、企画段階から「セキュリティ・バイ・デザイン」の思想を取り入れ、脆弱性を最小限に抑える構造を構築する。アプリケーションセキュリティエンジニアは、Webやモバイルアプリの脆弱性診断を行い、セキュアコーディング(*10)を開発チームに指導する。DevSecOps(*11)の取り組みでは、開発・運用プロセスに自動化されたセキュリティチェックを組み込み、継続的に安全性を確保する。この領域は、プログラミング知識とセキュリティ知識の両方を高い水準で要求される。

(*10)ソフトウェアを作るときに攻撃されやすい欠陥を最初から作らないよう、安全性を考慮して設計・実装するプログラミング方法。

(*11)開発(Dev)・運用(Ops)に加え、セキュリティ(Sec)も一体化して最初から組み込み、継続的に安全性を確保する開発運用手法。

攻撃・診断業務

攻撃・診断の領域は、攻撃者の視点を取り入れて防御の穴を見つける重要な業務である。ペネトレーションテスター(*12)は、実際にシステムに侵入可能かを模擬攻撃によって検証し、その結果を報告書としてまとめる。レッドチーム(*13)はより広範な模擬攻撃を行い、組織の検知・防御能力を総合的に試す。これらの活動は、セキュリティ体制の弱点を事前に発見し、改善策を講じるために欠かせない。攻撃側の技術や最新の脅威動向を常に研究し続ける必要があり、高度なスキルと倫理観が要求される。

(*12)企業のシステムに攻撃を仕掛ける役を演じて弱点を探し出し、実際の被害を防ぐための改善提案を行うセキュリティ専門家。

(*13)実際の攻撃者になりきって組織へ模擬攻撃を仕掛け、セキュリティ体制の穴を見つける役割を担う専門チームのこと。

管理・戦略業務

管理・戦略の領域は、組織のセキュリティ全体像を俯瞰し、持続的な安全性を確保するためのルールや仕組みを整備する。セキュリティマネージャーは、社内ポリシーの策定、従業員向け教育、監査対応などを行う。経営層や公的機関との調整も重要な役割であり、予算計画やリスク評価を含めた戦略立案が求められる。この領域では、技術力に加え、マネジメント能力やコミュニケーション能力が不可欠となる。

調査・研究業務

調査・研究の領域は、新たな脅威や攻撃手法の分析を通じて、先手を打った防御を可能にする。マルウェアアナリストは、ウイルスやランサムウェアの挙動を解析し、検知・駆除方法を開発する。デジタルフォレンジック(*14)調査員は、攻撃や不正アクセスの証拠をデータから抽出し、法的手続きに活用できる形で報告する。サイバー脅威インテリジェンスアナリストは、攻撃者グループの活動状況や新たな攻撃キャンペーンを監視し、事前の防御策に反映させる。この領域は、高度な専門知識と分析力を求められると同時に、国際的な情報共有や連携も多い。

(*14)サイバー攻撃や不正アクセスが起きたときに、PCやサーバーのログやデータを調べ、原因や証拠を科学的に分析する技術・手法

これら5つの領域は役割が明確に分かれているが、現場ではしばしば境界があいまいである。例えば、ペネトレーションテストで発見された脆弱性を解消するためには、設計・開発の知識が必要になる。インシデント対応では、防御・運用と調査・研究の連携が欠かせない。つまり、サイバーセキュリティエンジニアは「専門性の深さ」と「領域横断的な知識」の両方を兼ね備えることが求められる職種である。

加えて、公的分野や重要インフラの案件では、技術だけでなく高い倫理観と信頼性が必須である。情報の取り扱いにおけるコンプライアンス意識、契約や規制の遵守、報告書作成の正確性など、技術以外の能力が評価に直結する。特に独立開業を目指す場合、幅広い業務理解と複数領域での実務経験が、自身の市場価値を大きく高めることになる。

サイバーセキュリティエンジニアの人気理由と課題

近年、サイバーセキュリティエンジニアが高い注目を集めている理由のひとつは、その圧倒的な市場需要である。DX推進やクラウドサービスの普及、IoTの導入拡大に伴い、ほぼ全ての業種でセキュリティ人材が必要とされるようになった。特に官公庁、公共インフラ、金融、製造といった重要分野では人材不足が深刻であり、求人数の増加が続いている。加えて、この職種は業界を問わず活躍の場があり、IT分野はもちろん、医療、教育、物流、自治体など多岐にわたる分野でそのスキルが求められている。

人気理由

高い市場需要

DX推進やクラウド化、IoT導入の拡大に伴い、ほぼ全業種で必要とされる職種である。官公庁、公共インフラ、金融、製造など幅広い分野で人材不足が深刻。

業種を選ばず活躍可能

IT業界だけでなく、医療、教育、物流、自治体など多様な業界で活躍の場がある。

報酬水準の高さ

専門性が高く人材不足のため、正社員でも高水準の給与を受けられることが多く、フリーランスでは高単価案件が多い。

スキルの国際的通用性

後述する国際資格(CISSP、CEHなど)を取得すれば海外案件や外資系企業での活躍も可能。

独立・フリーランスに向く職種特性

リモート案件や契約ベースのプロジェクトが多く、自分の裁量で働ける。

社会的意義の高さ

サイバー攻撃から社会インフラや企業活動を守るという使命感を持てる。

一方で、課題も少なくない。まず、技術進化のスピードが非常に速く、攻撃手法や防御技術は日々変化しているため、常に最新の知識を学び続けなければ市場価値が低下する。加えて、インシデント対応時には迅速な判断や長時間の対応が求められ、精神的負荷が大きい。また、公共インフラや機密情報を扱う案件では、防御失敗が重大な損害や社会的混乱につながるため、責任の重さも相当である。さらに、攻撃者との「いたちごっこ」が避けられない構造であり、常に新たな脅威に備える必要がある。

この職種では技術力に加え、法務やコンプライアンスの知識、経営層や公的機関との調整能力も重要となる。しかし、深刻な人材不足により、一人のエンジニアが複数の業務領域を兼務せざるを得ない状況も多く、業務負荷の高さは課題として残る。こうした人気と課題の双方を理解した上で、自らのキャリアを長期的に設計することが、この職種で成功するための第一歩となる。

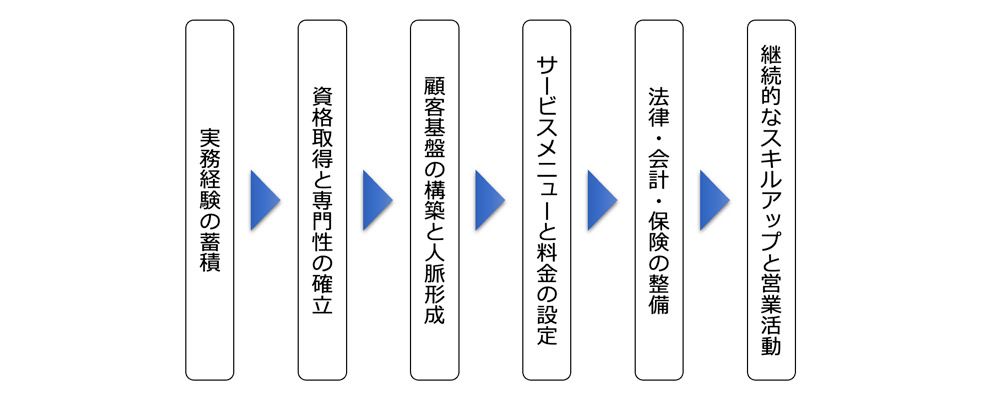

開業のステップ

サイバーセキュリティエンジニアとして独立・開業を目指す場合、単に技術力があるだけでは成功は難しい。市場で継続的に案件を獲得し、顧客からの信頼を得るためには、実務経験や資格取得はもちろん、営業力、法務・会計知識、ネットワーク構築など複数の要素を段階的に整える必要がある。以下は、独立を視野に入れたエンジニアが押さえておきたい、主な6つのステップである。

STEP 1:実務経験の蓄積

まずは3〜5年程度、企業や公的機関でセキュリティ関連の実務を経験し、実案件対応能力を磨く。防御・運用、設計・開発、診断など、複数領域に関わることで総合力が高まる。開業後に信頼を得るための実績と事例を蓄積しておくことが重要になる。

STEP 2:資格取得と専門性確立

国内資格(情報処理安全確保支援士など)や国際資格(CISSP(*15))、CEH(*16)、CompTIA Security+(*17))を取得し、専門性を証明する。クラウド、IoT、OTなど、自身の得意分野を明確化し、差別化を図る。

(*15)情報セキュリティ分野の幅広い知識と経験を証明する国際的資格。管理職や高度専門家向けに最も権威がある資格のひとつ。

(*16)ハッカーと同じ手法で攻撃を疑似的に行い、システムの弱点を見つけ、防御策を立てる能力を証明する国際的なセキュリティ資格。

(*17)情報セキュリティの基礎を広く学べる国際資格。ネットワークや暗号、脅威対策など入門から中級レベルの知識を証明する。

STEP 3:顧客基盤と人脈形成

前職での人脈をはじめ、業界イベント、勉強会、オンラインコミュニティなどを通じて顧客候補と接点を持つ。SNSやブログなどで情報発信し、専門家としての認知度を高める。

STEP 4:サービスメニューと料金設定

ペネトレーションテスト、クラウドセキュリティ診断、教育研修など、提供できるサービスを明確化。ターゲット顧客層(中小企業、官公庁、大企業)に合わせた料金体系を設定する。

STEP 5:法務・会計・保険の整備

契約書の雛形の準備、機密保持契約(NDA)対応、請求書発行方法を整備する。開業届や青色申告など税務手続き、損害賠償保険(PL保険、情報漏洩保険)への加入も検討する。

STEP 6:継続的なスキルアップと営業活動

最新の攻撃手法や防御技術を学び続けると同時に、営業活動を習慣化する。既存顧客のリピート案件獲得と紹介依頼を積極的に行う。

サイバーセキュリティエンジニアとして独立するためには、技術力と経験に加え、営業力や経営感覚、法務・会計の知識まで総合的に備える必要がある。特に、信頼できる人脈と明確な専門分野を持つことが、開業後の安定につながる。段階を踏んで準備を整えることで、開業初期から安定的に案件を確保し、長期的に活躍できる土台を築くことが可能となる。

サイバーセキュリティエンジニアに役立つ資格

サイバーセキュリティエンジニアとして活躍するためには、実務経験と並んで資格取得によるスキル証明が重要である。特に日本国内では、国家資格や業界団体認定資格が顧客や雇用主からの信頼獲得に直結する。ここでは、日本で取得可能な主要資格を紹介する。

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格で、サイバーセキュリティ分野では唯一の登録制国家資格である。情報セキュリティに関する高度な知識・技能を有することを証明し、登録者は「登録セキスペ」として名乗ることができる。登録後は継続的な研修受講が義務付けられ、最新動向への対応力を維持することが求められる。官公庁や公共案件では、この資格を保有していることが要件となるケースも多い。

ネットワークスペシャリスト試験

こちらもIPAが実施する高度情報処理技術者試験のひとつで、ネットワーク全般の設計・構築・運用能力を証明する。サイバーセキュリティエンジニアにとっては、防御インフラの構築やトラブルシューティング能力を裏づける資格となる。特にネットワーク構造の理解は、脆弱性診断やインシデント解析の基礎となるため有用性が高い。

情報セキュリティマネジメント試験

情報セキュリティの基本知識を広く学べる国家試験で、組織の情報資産を保護するための管理策や法令知識を証明できる。エントリーレベルの資格として、新人や非IT部門からのキャリアチェンジにも適している。

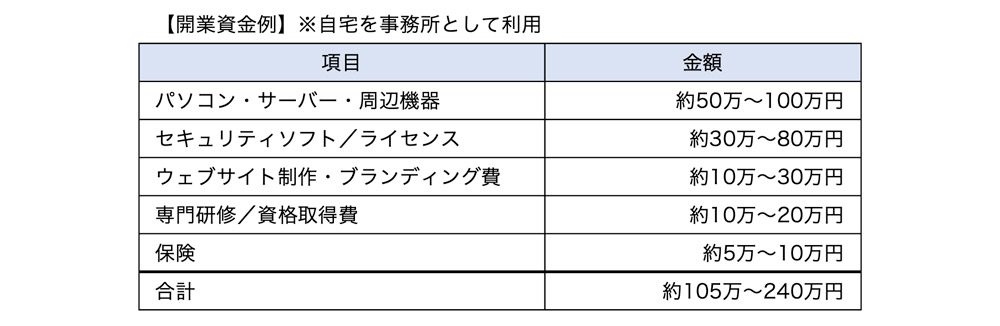

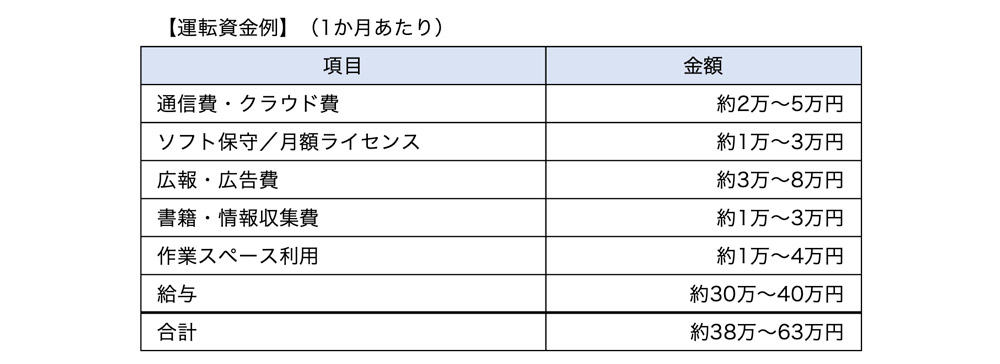

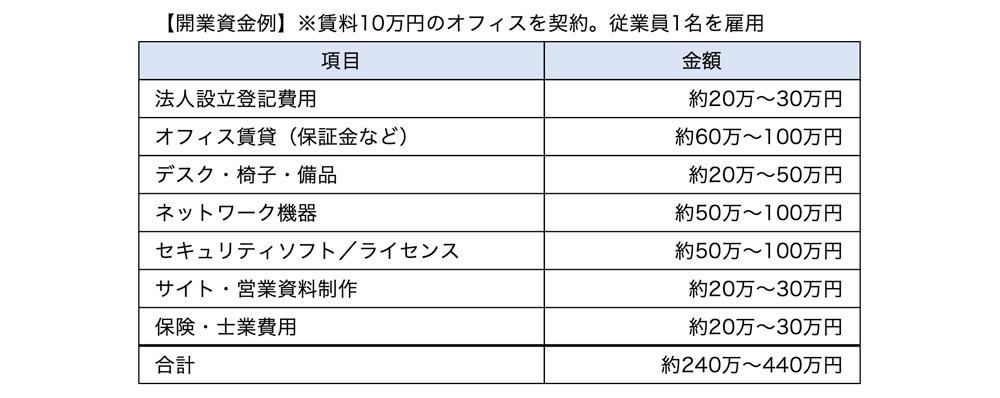

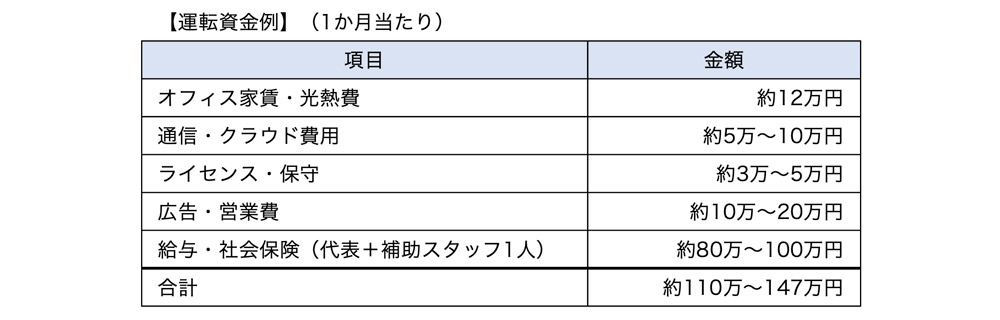

開業資金と運転資金の例

サイバーセキュリティエンジニアとして独立・開業する際に必要となる資金は、事業形態や規模によって異なるが、一般的な目安を以下に示す。ここでは、個人開業と法人設立の2つのケースを想定し、それぞれの開業資金と運転資金の例を表にまとめる。

個人開業の場合

個人開業の場合は、法人設立に比べて開業資金が少なく済むためリスクが低く、開業しやすいことがメリットである。その半面、自力で全てを行う必要があるため、開業の前後にさまざまな対応が求められる。

法人設立の場合

法人設立の場合は個人開業に比べて開業資金がかさむが、その分、信用が高まり大手や中堅企業の仕事を獲得するチャンスも増える。しかし、法人設立しても一人で開業した場合、個人開業と同様に自力で全てを行う必要があるため、開業の前後にさまざまな対応が求められる。投資部分の回収を考えるとリスクもあるが、最初から大手や中堅企業のサイバーセキュリティエンジニアを狙うのであれば、法人設立も検討すべきだろう。

売上計画と損益イメージ

独立・開業を目指す際には、技術力だけでなく、売上計画と損益イメージを現実的に描くことが不可欠である。特にセキュリティ分野は案件単価が高い一方、営業活動や契約形態によって収入の安定度が大きく変化する。前項と同様に「個人開業」と「法人設立」の2つのケースで売上計画と損益イメージを示す(一例)。

個人開業の場合

フリーランスとして活動する場合、最も不確定要素が大きいのは売上と案件数である。セキュリティ診断、脆弱性テスト、セキュアコーディング指導(*18)、SOC支援(*19)など案件の種類によって単価が異なり、営業活動の成果が売上を大きく左右する。大手や中堅のSIer(システムインテグレーター)と直接契約を結ぶことは難しい場合が多いため、まずは中小企業やスタートアップ向けに小規模案件を積み重ねることが安定収益につながる。実績を積んだ後、中堅SIerとのネットワークを構築し、継続的な業務を確保することが望ましい。

(*18)安全なプログラムの書き方を開発者に教える活動。脆弱性を防ぎ、攻撃に強いシステムを作るための教育。

(*19)企業のセキュリティ監視センターを手助けする業務。サイバー攻撃を監視・分析し、迅速な対応を支援する。

法人設立の場合

法人化することで、大手企業との契約や高単価案件を獲得しやすくなる。特に近年は、ISMS(*20)対応やゼロトラストセキュリティ、SOC運用支援など継続型案件のニーズが高まっており、法人格が信用を高める要素となる。安定収入を目指すには、常駐型案件(セキュリティ運用支援やCSIRT強化(*21)など)を月1件確保しつつ、並行してスポット案件を受注する戦略が有効である。ただし法人化に伴い社会保険料や固定費が増大するため、損益のバランスを意識する必要がある。

(*20)情報セキュリティマネジメントシステム。組織が情報セキュリティを総合的に管理するための仕組み。

(*21)企業内のセキュリティ対応チーム(CSIRT)の体制を強化すること。インシデント発生時に迅速かつ的確に対応できるよう改善する活動である。

上記の計画はあくまで一例であり、実際の売上や経費は、提供するサービスの内容や価格設定、営業活動の成果などによって大きく変動する。また、初年度は顧客獲得に時間がかかることが予想されるため、堅実な計画を立てることが望ましい。

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)